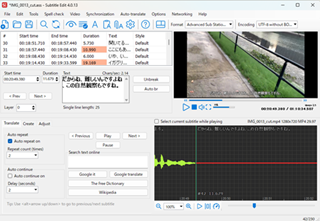

[A.I.] AI五賢人会議の顛末 - M1 Macにはmlx-whisperを、AMD Ryzen PCにはfaster-whisperを使う

{09/30/2025: [A.I.]AI五賢人会議の行く末 - CUDA GPUを使わずにWhisperを使う }←から続く。ChatGPTがmlx-whisperを見つけたが、動かせない。とうとう、またClaudeの世話になる。スピードはともかく、音声の言葉の読み取り精度が問題、large-V3が動かせることが重要。だが、これなら使えるというところに辿り着かない。

これまでの経験からGeminiが分割・類似度関連の方法でよさそうな感じがしていたので、mlx-whisperを使う方法を尋ねたが、Claudeと同様、かなり苦労した。mlx-whisperの古い情報に惑わされている。transcribeという関数があると伝えると、最もエラーが出ないと予想されるスクリプトを提示した。LLMらしい表現だ。

それはともかく、Windows PCからM1 MacBook Airを使うためにVNCを入れて運用を始めてみたのはいいが、結局二台のPCを動かすのは面倒なのだ。そこで、AMD Ryzenを使う方法をGeminiに尋ねた。「faster-whisperは内部でctranslate2を使用しており、AMD GPU環境でのパフォーマンスが従来のopenai-whisperよりも高いことが報告されています。ctranslate2がDirectMLを検知すれば、自動的に内蔵GPUを利用します。」という結論。これも、mlx-whisper同様、Pythonの仮想環境を使う。使ってみた感じは、CPU30%-メモリ10GB、GPU1-5%-メモリ0.9GB程度で動いている。openai-whisperよりかなり速いのでは。

「faster-whisperは内部で音声区間検出(VAD)を行うため、長時間動画の空疎な字幕になる問題に対しても、元のopenai-whisperより耐性があります。まずはこのfaster-whisper + DirectMLの組み合わせを試してみてください。」のVADが有効らしく、奇妙な短い繰り返しが消失。使えるレベルに近づいた。

道草150でいろいろ試してきたけど、小細工はなしでいい感じ。修正は必要だが、ある程度は仕方がない。エディタの置換処理を使えばよい。TurboScribeの編集機能よりも便利だろう。速度は劣るだろうが、他の事をして待てるレベルだ。早すぎると疲れる。適度なペースメーカーになる。AMD Ryzen PC(AMD Ryzen 5 5500U、16GB、500GB SSD)で行ける。

今後はポスト処理の検討でいい。構文解析して、道草辞書を類似度でマッチングさせるみたいなことは有り得るのだろう。プロンプトで専門用語辞書を使うのは、やり方があるのかもしれないが、字幕テキストが随分長くなる傾向があり、修正効果もほとんどないし、処理時間も伸びるので使えないという判断。faster-whisperは録画時間よりも短い時間で処理できるみたいだ。VADの効果なのだろう。正解に辿り着いた感じ。

むしろ、問題はYouTubeの説明欄の5000字制限。1時間を越えると、しゃべりが多いとオーバーする可能性が高い。案の定、道草149はちょうど一時間越え、5000字オーバーしてしまったので、ここに完全掲載。総処理時間: 1749.83秒。29分ぐらいで処理できている。

道草149

00:00 行きます。さあ、今日は雨の予報ですが、どうかな、まだ降ってませんね。

00:35 ぽつぽつと降ってました。皆実線を渡ります。ちょっと降り始めました。

02:33 傘をさす必要が出てくるかどうか。今日は6時20分が日の入りですね。

03:25 今日は、図書館の方は特別整理期間で休館なんですね。閉館ではないんですよ。

03:45 カレンダーには特別整理期間が書いてないようだけど。魚はいますね。

04:43 チヌとスズキなんですね、いるの。黒いのはチヌですね。

05:35 こんなところにしておきましょう。これはクチナシのはずですね。

06:48 セイヨウキンシバイの

06:51 新しい芽が出てきてます。

07:18 ここは枯れちゃったような感じ。ナンキンハゼはたくさん見つけてます。

07:56 クスノキですね。クスノキも新しい葉が出てるような。

08:14 一応、広、落葉樹なんですよね。→ 道草149ピックアップ7 - クスノキは落葉樹ではなく常緑広葉樹だが、春に新葉が生じ、帯紅色から明緑色になる。葉の寿命はほぼ一年。Wikipediaより。

08:23 ナンキンハゼなんかは完全にすべて落ちちゃいますけど。

08:29 クスノキなんかは、だいたいずっと葉がついてますね。

08:36 雨が落ち始めました。傘をさしましょう。風に飛ばされる前に。

09:11 今日は4段目が波に洗われています。

09:38 5段目。6段目ぐらい。透明な感じがしますね。

10:05 上がってきてますね。下におりてみましょう。見えますねー。

10:47 1、2、3、4、5、6、6段目まで見えてますね。

11:02 4段目がだんだん現れてきている感じなのに、ちょっと引いている感じがします。

11:08 蟹が逃げているんです。

11:19 こちらはヨロヨロしている。

13:19 そう、行ってみましょう。

13:20 はい、今、第一船着き場ですね。

13:50 第一ベンチ到達です。

13:52 もう電灯はついてますね、街灯が。

14:17 はい、夾竹桃。

14:22 今日は少し少ないですかね、つぼみが多い感じです。

14:40 風が。

14:43 傘と一緒に持っているので、ちょっと不安と言いますか。

14:46 ああ、風に煽られる。

15:01 西洋キヅタですね。

15:03 カタリーナキヅタとも言われるみたいです。

15:06 まあ、別の品種かもしれないんですけど。

15:10 西洋キヅタかカタリーナキヅタだと思います。

15:32 ハナミズキですね。

15:34 ハナミズキはどうなっていくんでしょうね。

15:36 ちょっとね、最初の頃はハナミズキということさえ意識していなかったんですけど。

15:46 これは第二ナンキンハゼですね。

16:08 第二船着き場です。

16:10 一応、降りてみましょうか。

16:53 もう四段目は見えてますね。

16:54 ここはもう七段目まで見えてますね。

18:16 さあ、第二ヤマモモですね。

18:19 まあ、ヤマモモの姿はあまり。

18:25 変わらないというか、まあ、新しい芽はやはり、葉が出てます。

18:30 ああ、鵜ですね。珍しい。

18:53 久しぶりに、ああ、着水しましたね。

19:07 潜水時間が、まあ、長いのでね。

19:34 潜った後、出てくるまで時間がかかるし、

19:42 どこに出てくるかわからないんですよね。

19:45 ずいぶん違ったところに出てくる。

19:47 今日はちょっと傘を持ちながらなので。

20:20 まあ、バッグはショルダーバッグにしたので。

20:24 まあ、今日はサルスベリは、ほぼ蕾だけになってますね。

20:32 珍しいですね。

20:40 虫の声が聞こえますね。

21:05 このキヅタのところから出てきますね。

21:12 第一、第二の間に一つ群生があって、

21:16 第二、第三の間がアスカになる。

21:29 第二、第三、船着き場の間にこの二つ、

21:48 キヅタの群生があります。

21:51 傘持ちではやはり、ズームが実際というわけにいかないので、

22:46 みんな雨が降りだしたから、帰り始めているような感じですね。

22:58 カラスですよね。

23:00 カラスがたくさん飛んでます。

23:02 上流に向かって飛んでいきますね。

23:05 第三船着き場ですね。

23:50 考えてみると、フナムシがいないですね。

24:40 いることはいるけど、少ないですね。

24:50 まあ、何か理由があるのかも知れません。

25:13 ここはカニもいない。

25:15 今日は図書館は、だから、

26:05 特別整理期間があるはずです。

26:08 というのは、頭にはあったんですけど。

26:10 開館のカードを、降り出したね。

26:20 見せてきましたね。

26:59 カラスを撮ろうと思ったら、逃げていった。

27:01 第三船着き場ですね。

27:21 本当に過ぎて、来ましたね。

27:31 このお姉さんは、アマガッパ。

27:33 これは、カラスだね。

28:39 カラスの鳴き声だ。

28:44 スマートだね。

28:46 飛ぶときは、鳥も非常にスマートに見える。

28:49 今、チヌが見えます。

29:24 チヌか何か、見えましたね。

29:26 さあ、第四船着き場ですね。

29:37 だいぶ、粒が大粒になって、濡れてきました。

29:43 まあ、場所によって、濡れ方が違うね。

29:55 ここは、かなり濡れてる。

29:58 さあ、第四船着き場を過ぎると、第二ベンチがあります。

30:14 ハト君たち。

30:41 ハトか、カラスか。

31:01 iPhoneも新しいのが出ましたね。17がね。

31:04 いや、これはまだ、XR(テンアール)なので。

31:06 7世代。

31:11 それが、尽きましたね。

31:13 とうとう、これはサポートされなくなりました。

31:20 メインメモリが3GBしかないですね。

31:23 今のは、いいのは12GBぐらいあるんだよね。

31:29 もう、アプリが、同じでは動かないですよね。

31:35 おそらくね。

31:36 近づくと逃げちゃうからね。

32:04 何をしてるんですかね。

33:23 ああ。

33:33 ハクセキレイだ。

33:34 ちょっと遠すぎるね。

33:41 もっと近寄らないと、見えないね。

34:05 ああ、行っちゃいましたね。

34:06 ツクツクホウシが鳴いてますね。

35:19 第五船着き場です。

35:30 ここまで来ると、御幸橋、ヒロデンが来てますね。

36:32 今日は、パンを買って帰らなきゃいけない。

36:34 今日は、買い物に行って帰ります。

36:37 忘れるところだった。

36:39 そう、それほど濡れてないですね。

37:26 さあ、おじちゃん、おじさんが、濡れたまま走ってきました。

37:33 第三ベンチ、到達です。

37:35 今日、返した本は、四冊で、ジョルジュ・ルカーチの著作集の二巻で、

38:44 理性の破壊っていう、戦後、第二次世界大戦後に出た。

38:55 この人は、ハンガリーからモスクワに亡命してたんです。

39:03 ああ、いた。

39:06 チヌが、石段のところにいました。

39:14 石段のところにいましたね、今。

39:16 三匹ぐらいいました。

39:24 一斉に逃げましたね、ここへ来たら。

39:36 まあ、ちょっと、西洋の、まあ、

39:39 そして、ハンガリーに戻ってくるんですね。

39:48 戻ってきてから書いた本らしいですね。

39:51 有名な著作らしいです。

40:03 教えてください。

40:05 もう、最近、もう、あんまり、ハクセキレイ以外に見てないので、

40:27 もう、頭に浮かんでこないんです、名前が。

40:34 何でですか。

40:41 まあ、おそらく、見たことのある鳥だと思うんですけど。

40:55 まあ、でも、珍しいと思いますね。

40:58 ここで見れば。

41:00 まあ、そういうことで。

41:19 うん。

41:21 何の話というか。

41:22 ジョルジュ・ルカーチ。

41:39 もう一つは、若いヘーゲルか。

41:50 若いヘーゲルっていう著作があるらしいです。

41:56 まあ、西洋の、

41:58 教養の、教養書の一つですよね。

42:02 左翼的な。

42:09 ニーチェとかね。

42:10 キルケゴール・ニーチェとか。

42:12 そこらへんから、まだここにいましたね。

42:53 排水管のところに停まりました。

42:55 まあ、1968年ぐらいだった。

43:14 48年ぐらいだったか、はっきり覚えてません。

43:17 まあ、要は第二次大戦後に書いてあるんですね。

43:19 要は、資本主義的なものの考え方というのは、非合理主義だという風な観点があるみたいで。

43:30 まあ、ちょっと、最近の世界の話を、世界の状況を見とると、

43:44 いや、なんだか、分からない世界になってきてる。

43:53 久々しぶりに、第三が、第三ツバキを見ましょうか。

44:14 少し、つつかれてますね。

44:29 紫陽花の、新しい芽が出てますね。

45:16 そっと、第四の、第三ヤマモモですね。

46:21 また、さっきの鳥ですね、これは。

46:25 まあ、いつも教えていただいてる鳥のような気がしますね。

46:44 名前は、もうすぐ忘れちゃうので。

46:47 コサギが飛んでますね。

47:31 だいぶ引いてきてるけどね。

48:00 カープ、カープ、電車です。

48:02 さあ、次々に電車が行ってきますね。

48:18 さて、第六です。

48:30 いや、第七ですね。

48:32 第七船着き場です。

48:38 ああ、今の鳥がいます。

48:40 どうですか。

48:48 これで、当ててください。

48:52 教えてください。

48:54 まあ、前も、こんなこと言ってるような気がしますけどね。

48:57 明日ね。

49:13 鳴き声を、みんな返っていくね。

49:31 上空を。

49:34 カラスですね。

49:35 さあ、第七に降りて、

49:42 また、排水管のところに止まってます。

50:02 さあ、一、二、三、四、五。

50:31 五段目が見えてきてます。

50:34 六、七、八。

50:45 九段までですかね、一段は。

50:48 下、そこが十段目です。

50:50 一、二、三、四、五、六、七、八。

50:54 九が見えてるか見えないかのくらいですね。

50:57 七船着き場でした。

53:54 やはり、カラスがいましたね。

53:57 おっとっとっと。

53:58 傘、傘が、逆に逆に折れてしまいました。

54:15 それに驚いて、カラスが逃げて行っちゃった。

54:30 さあ、第八船着き場に降りましょう。

54:39 一、二、三、四、五。

54:54 一、二、三、四、五。

54:56 五段目ですよね。

54:58 どうだったっけ。

55:04 五段目が、もう見えてきてますね。

55:11 六、七、八。

55:16 八段目まで見えてます。

55:31 まあ、下まで降りて、のぞいてみましょう。

56:09 三段目まで降りてきました。

56:19 足があるのが三段目。

56:21 四、五、六、七、八が、かすかに見えてますね。

56:35 四、五、六、七、八は見えてますね。

56:47 九は見えない。

56:49 ハクセキレイですね、飛んできましたね。

58:12 さあ、最後の、クスノキとナンキンハゼです。

58:16 この下に、第四ベンチがあります。

58:21 さて、まあ、やんだのかな。

58:38 みんな傘さしてないね。

58:40 それじゃあ、終わりにしましょうかね。

58:55 それでは、そうか。

59:13 時間を言わなかったね。

59:16 今日も、ずーっと撮ってきたね。

59:18 一回も止めなかったね。

59:20 どうも、その癖がついちゃった。

59:22 コサギが、飛んできてますね。

59:32 ここにもいます。

59:44 ただいまの時刻、17時26分50秒です。

59:48 さあ、終わりにしましょうか。

00:03 ここで終わりにします。

一応、完成ということにして前に進める。

更新: 2025-10-04T12:21:41+09:00

[A.I.] AI五賢人会議の結末 2 - Geminiはソースコードまで調べているらしい

「タイムスタンプ精度と認識精度の向上策などの情報というか、知識はfaster-whisperの関係サイトのどこに記載がありますか。」という問いに対する答え。

はい、faster-whisperのタイムスタンプ精度や認識精度の向上策に関する情報は、主に以下の2つの公式リソースに記載されています。

1. GitHubリポジトリのREADMEとドキュメント

faster-whisperのGitHubリポジトリは、ライブラリの最も公式かつ詳細な情報源です。

主な情報源

README : リポジトリのトップページにあるREADMEには、基本的なインストール方法や使い方、そしてWhisperModelおよびtranscribe関数の主要なパラメーター(beam_size、word_timestampsなど)の概要が記載されています。APIリファレンス(Pythonコード) : 詳細なパラメーター(特にvad_parametersのように辞書で渡す必要があるもの)の正確なキーとデフォルト値は、ライブラリ内のソースコード、特にtranscribe関数やモデルの初期化部分に記載されています。transcribe関数の引数 : 認識精度に関わるパラメーター(word_timestamps、beam_sizeなど)は、この関数のドキュメント文字列(docstring)またはソースコードの引数リストを見ることで確認できます。VADパラメーター : vad_thresholdなどの設定がvad_parameters辞書でどのように渡されるかという詳細な情報は、ライブラリ内のVAD処理に関連する部分のコードコメントや実装を参照する必要があります。

2. Hugging Faceのモデルカード

faster-whisperは、Hugging Faceのモデルハブで配布されているモデルを使用します。

主な情報源

CTranslate2/Faster-Whisper モデルカード : faster-whisperが参照しているモデル(例: large-v3)のHugging Face上のモデルカードには、そのモデルがctranslate2形式に変換された際の注意点や、基本的な利用方法が補足されていることがあります。

知識が得られる経緯

ご質問のパラメーター(word_timestamps、beam_size、vad_parameters)は、もともとOpenAIのオリジナルWhisperに存在したものがfaster-whisperに引き継がれています。しかし、faster-whisperは高速化のため独自の実装を持つため、パラメーター名や渡し方がオリジナルと異なったり、バージョンアップで変更されたりします(例: vad_thresholdがvad_parameters内に移動した経緯など)。

そのため、これらの知識を得るには、GitHubのソースコードを直接確認するか、活発な開発がされているためコミュニティ(GitHub IssuesやStack Overflowなど)のディスカッションを参照することが、最も確実な方法となります。

上記の内容を理解するためには、SYSTRAN/faster-whisper: Faster Whisper transcription with CTranslate2 に目を通しておくとよいだろう。

更新: 2025-10-07T17:12:59+09:00

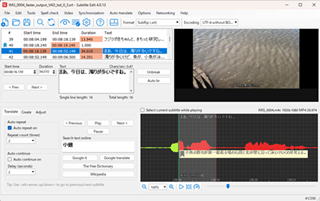

[A.I.] AI五賢人会議の結末の顛末 - Subtitle Edit 4.0.13の「toggle bookmark - add comment」

{10/07/2025: [Editor]AI五賢人会議の結末 - 字幕の編集用エディタには「Subtitle Editor」がある }←は前段でしかなかった。使い方がようやく分った。

私 :ありがとうございます。Subtitle Edit 4.0.13では、「toggle bookmark - add comment」という右クリックメニューがでて、コメントを加えることができました。

Gemini ;その情報をありがとうございます!(^^) Subtitle Edit 4.0.13という特定のバージョン情報と、正確なメニュー名(toggle bookmark - add comment)を共有してくださったことで、他のユーザーの助けにもなります。

Subtitle Edit 4.0.13でのコメント機能の活用

あなたが発見された toggle bookmark - add comment メニューは、最新バージョンのSubtitle Editが字幕ファイル形式に依存しない、独自のメタデータ機能としてコメント(ノート)機能を提供していることを示しています。

これにより、ASS形式を使わずとも、より汎用的なSRTファイル形式で作業を進めながら、再解釈のメモを残すことができます。

Subtitle Edit 4.0.13の「toggle bookmark - add comment」 機能名 役割 活用方法

toggle bookmark 該当行をブックマーク(目印)としてマークします。 修正が必要な箇所や再解釈が必要な箇所に目印をつけます。

add comment 選択した行にテキストコメントを追加します。 ショート動画の再解釈、補足、編集指示などを記述するスペースとして活用できます。

ワークフローの確認

この機能を使うことで、あなたの求めていた「動画を見ながら字幕修正と再解釈の記述を同時に行う」ワークフローが、以下の通り、最も効率的かつ安定的に実現します。

字幕の生成 : faster-whisperでSRTファイルを出力します。編集 : Subtitle EditでSRTファイルを開き、動画を再生しながら編集します。同時記述 :

修正が必要な字幕行で右クリックし、add commentを選択。

ポップアップしたウィンドウに、その字幕セグメントに紐づくショート動画用の再解釈や補足情報を記述します。

保存 : Subtitle Editの独自データとしてコメント情報が保持された状態で作業を進められます。

この機能は、SRTファイルの形式(外部ツールとの互換性)を崩すことなく、内部的に重要なメモを保持できるため、非常に有用です。これで、配信制作の効率が大幅に向上するでしょう。頑張ってください!

Subtitle Edit 4.0.13の「toggle bookmark - add comment」

変化の多いソフトウェア開発のコードの検討においては、LLMは厳しい問題にさらされる。対話の最初の段階では、1年ぐらい前の知識しか生成できないからだ。少なくとも無料プランでは。従って、そのことを念頭に置いて対話する必要がある。成熟している分野では問題ないだろう。

Geminiは2.5 Flashと対話している。今は、2.5 Proも使えるようだが。以前、コーディングパートナーを使ったが印象が悪かったので、コーディングに向いているというのもなんだかなあ・・・?。

ようやく、前に進めるかな。

ちなみに、Subtitle EditはGPL(GNU Public Lisence)で配布されている。faster-whisperなどは、ほとんどMIT Lisenceで配布されている。そういえば、Twelve reasons to come to FSF40 - Free Software Foundation - Working together for free software のメールが届いていたね。

更新: 2025-10-08T11:56:32+09:00

[A.I.] 心の正体

【AIvs人間】AIは心を持つのか?脳と心の仕組みを解き明かすカオス理論を使った最新研究【ReHacQvsViViモデル】 ReHacQ-リハック-【公式】 チャンネル登録者数 163万人 31,335 回視聴 2025/10/07に公開済み 。中で言及があった「心はすべて数学である」について。

「心はすべて数学である」の136-140ページ、「カオスの中立安定性と心」の項に、既に「つまり、古い記憶はアトラクターとして蓄えられるが、そこに新しい記憶を作ろうとすると、古い記憶を壊さないように作らないといけない。このとき、古い記憶間をカオス的に飛び移りながら新しいアトラクターを作っていくと、古い記憶を壊さないで新しい記憶を作ることが私たちの研究でわかっています。これは、新しい記憶を作るときにニューラルネットの中で起こることですから、脳もこのようなカオス機構によって新しい記憶を作っているのではないかと考えられるのです。」(137ページ)とある。

もう七年も前の話の続きだが、生成AI/LLMが登場したことが大きな違いだろう。新著「脳から心が生まれる秘密」が出ている。生成AIへの言及も多い。意識が無意識にどう落ちるかということがよくわからないらしい。意識と無意識が生成AI/LLMにあり得るかということだが、LLMは人間の無意識に相当し、プロンプトにおける対話による生成が意識に相当すると考えられるかもしれない。

更新: 2025-10-10T20:27:53+09:00

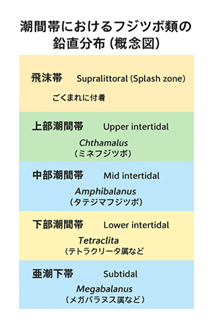

[A.I.] AIは踊る、人に合わせて。AIに合わせて、人も踊る - 記憶の細道プロジェクト - フジツボの研究 2

「チャレンジャーフジツボ 」を検索して驚いて {10/10/2025: [自然]記憶の細道プロジェクト - フジツボの研究 }←、ChatGPTの回答ですんなり頭に入らない部分を調べ始めた。

私: 調べていると、イワフジツボとミネフジツボは異なる属に属しているようですが、

Genus Balanus Costa, 1778 フジツボ属

Species Balanus crenatus Bruguiere, 1789 ハナフジツボ

Species Balanus glandula Darwin, 1854 キタアメリカフジツボ

Species Balanus rostratus Hoek, 1883 ミネフジツボ

Species Balanus trigonus Darwin, 1854 サンカクフジツボ

Genus Chthamalus Ranzani, 1817 イワフジツボ属

Species Chthamalus challengeri Hoek, 1883 イワフジツボ

Species Chthamalus dalli Pilsbry, 1916 キタイワフジツボ

Species Chthamalus malayensis Pilsbry, 1916 ミナミイワフジツボ

Species Chthamalus moro Pilsbry, 1916 リトウイワフジツボ

ChatGPT: 素晴らしい観察眼と文献調査ですね。

はい、まさにそこがフジツボ類の分類で混乱が多いポイントです。

おっしゃるとおり、イワフジツボ(Chthamalus challengeri) と ミネフジツボ(Balanus rostratus) は、属レベルで異なります。

正確な分類(現在の整理) 種名(和名) 学名 属 主な分布・特徴

イワフジツボ Chthamalus challengeri Hoek, 1883イワフジツボ属 (Chthamalus) 上部潮間帯。外洋性。飛沫帯ぎりぎりまで付着。

ミネフジツボ Balanus rostratus Hoek, 1883フジツボ属 (Balanus) 中~上部潮間帯。内湾~汽水域に強い。瀬戸内海で普通。

タテジマフジツボ Amphibalanus amphitrite Darwin, 1854タテジマフジツボ属(Amphibalanus属の間違い) (Amphibalanus) 中~下部潮間帯。港湾・船底などに多い。

サンカクフジツボ Balanus trigonus Darwin, 1854 フジツボ属 (Balanus) 下部潮間帯~浅海域。波当たりが強い岩礁。

キタアメリカフジツボ Balanus glandula Darwin, 1854 フジツボ属 (Balanus) 北太平洋起源。外来種。日本海側・太平洋北部に拡大中。

補足解説

**かつて(20世紀中頃)**は、フジツボ属 Balanus が非常に広く使われており、「ミネフジツボ」も「イワフジツボ」も「Balanus 属」に入れられていました。

しかしその後、殻の構造(壁板・基部・筋肉付着部位など)や遺伝子解析の結果、上部潮間帯に生息するグループ(Chthamalus)は別属として独立しました。

現在では:

Chthamalus challengeri → イワフジツボ属

Balanus rostratus → フジツボ属

と明確に分けられています。

つまり整理すると 比較 イワフジツボ ミネフジツボ

学名 Chthamalus challengeri Balanus rostratus

属 イワフジツボ属 (Chthamalus) フジツボ属 (Balanus)

潮位帯 上部潮間帯(飛沫帯寄り) 中~上部潮間帯

好む環境 外洋性岩礁 内湾・護岸・汽水域

殻の外見 やや小型・灰白色・縦すじ明瞭 やや大型・平滑~やや縦すじ・乾くと白くなる

瀬戸内での優占 まれ 普通種(優占)

瀬戸内海の護岸の観察では:

あなたが観察されたように、干潮線より上の「乾いても生きている帯」に帯状に並ぶフジツボは、ミネフジツボ (Balanus rostratus) が最も可能性が高いです。

一方、外洋寄り(波当たりの強い岩礁など)では イワフジツボ (Chthamalus challengeri) が優勢です。

もしよければ、先ほどの「潮間帯分布図(SVG)」を、この最新の属レベル分類(Balanus / Chthamalus / Amphibalanus)に合わせて学名付きで改訂したバージョンをお作りできます。

ご希望ありますか?(例:「属ごとに学名と代表種を明記」など)

潮間帯分布図(SVG)改訂したバージョン

Balanus rostratus ミネフジツボ - Biological Information System for Marine Life で検索して調べた。

私: タテジマフジツボは属(Genus)ではなく種(Species)ですね。

Genus Amphibalanus Pitombo, 2004

Species Amphibalanus amphitrite (Darwin, 1854) タテジマフジツボ

Species Amphibalanus eburneus (Gould, 1841) アメリカフジツボ

Species Amphibalanus improvisus (Darwin, 1854) ヨーロッパフジツボ

Species Amphibalanus reticulatus (Utinomi, 1967) サラサフジツボ

Species Amphibalanus variegatus (Darwin, 1854) アミメフジツボ

Species Amphibalanus venustus (Darwin, 1854) アカシマフジツボ

Species Amphibalanus zhujiangensis (Ren, 1989) ズージャンフジツボ

ChatGPT: おっしゃるとおりです。ご指摘のとおり タテジマフジツボ (Amphibalanus amphitrite) は種であり、属名は Amphibalanus です。2004年に Pitombo によって Balanus から分離独立した比較的新しい属になります。

整理しておくと: 階層 名称 備考

属(Genus) Amphibalanus Pitombo, 2004フジツボ属 (Balanus) から分離されたグループ。温帯~熱帯性、汽水に強い種が多い。

種(Species) Amphibalanus amphitrite (Darwin, 1854) タテジマフジツボ。世界的な港湾・船底付着種。

〃 A. eburneus (Gould, 1841) アメリカフジツボ

〃 A. improvisus (Darwin, 1854) ヨーロッパフジツボ(汽水域)

〃 A. reticulatus (Utinomi, 1967) サラサフジツボ

〃 A. variegatus (Darwin, 1854) アミメフジツボ

〃 A. venustus (Darwin, 1854) アカシマフジツボ

〃 A. zhujiangensis (Ren, 1989) ズージャンフジツボ(中国南部産)

つまり、潮間帯区分図の「中部潮間帯」には:

属:Amphibalanus(アンフィバラヌス属)

代表種:Amphibalanus amphitrite(タテジマフジツボ)

と表記するのが正確です。

この点を反映して、図を以下のように修正版(SVG)として再生成できます:

中部潮間帯(Mid intertidal):

「属:Amphibalanus(アンフィバラヌス属)」

「代表種:A. amphitrite(タテジマフジツボ)」

他の部分(Balanus, Chthamalus, Tetraclita, Megabalanus)はそのまま維持。

私: 属名はAmphibalanus Pitombo, 2004ですね。Pitomboの由来がよくわかりませんが?

ChatGPT: とても鋭いご質問です。

はい、Amphibalanus Pitombo, 2004 の “Pitombo” は学名の一部ではなく、この属を定義した研究者(分類学者)の名前を指しています。

「Pitombo, 2004」とは?

これは分類学上の慣習的な**命名者引用(authority citation)**で、

Amphibalanus Pitombo, 2004

という書き方は、

「この属 Amphibalanus は Pitombo(ピトンボ) によって2004年に設立された」

という意味です。

命名者について

Francisco Bezerra Pitombo(フランシスコ・ベゼーラ・ピトンボ) は、ブラジルの甲殻類学者(特にフジツボ類=蔓脚類 Cirripedia の分類)です。南米の海洋生物多様性研究の分野でよく知られた研究者で、2004年に次の論文で Amphibalanus 属を提唱しました:

Pitombo, F. B. (2004).

Phylogenetic analysis of the Balanidae (Cirripedia, Balanomorpha).

Zoologica Scripta, 33(3): 261?276.

DOI: 10.1111/j.1463-6409.2004.00150.x

論文の要点

名前の意味(語源)

「Amphi-」=「両方・周囲・あちこちに(ギリシア語)」

「Balanus」=「ドングリ」→ フジツボ属の語源(殻の形がドングリに似ている)

よって「Amphibalanus」=「さまざまな場所に生息するBalanus」という意味。

→ 実際に Amphibalanus 属は世界中の港湾・汽水域・熱帯海岸に広く分布しています。

つまり:

Amphibalanus Pitombo, 2004 は、「Pitomboが2004年に提唱した『広域性のフジツボ属』」という意味になります。

潮間帯におけるフジツボ類の属区分(学名付き)

なるほど、種名などはイタリック体で表示すべきなのか・・・全部はできないが主要なところはイタリック体にした。

{追記(2025-10-06): 調べていると、残念ながら、対話にはどんどん矛盾が出てくる。内容にも微妙に一貫性がない。}

ミネフジツボ Balanus rostratus 殻は淡黄色で,殻径が5cmにも達する大型フジツボのひとつ。表面は平滑で密に付着すると殻形は筒状となる。輻部(矢印)は狭く溝状。養殖施設,護岸壁,潜堤などに付着する。本州以北の潮下帯から浅海底に分布する。ホタテガイの汚損生物として扱われることもある。大型個体は食用としても市場に流通する。

イワフジツボ Chthamalus challengeri 小型で灰色のフジツボ。殻径は1cm以下。密集して付着すると殻は筒状になる。殻口を正面から見た蓋板の境界・関節線がつくる線の形状は概ね写真左の模式図の形態を示す。護岸壁や桟橋などでは水面付近(潮間帯の中・上部)以浅に付着する。北海道南部以南に分布。

オオイワフジツボ Hexechamaesipho pilsbryi 殻が上下に扁平で,殻径は1.5 cm以下。殻口を正面から見た蓋板の境界・関節線がつくる線の形状は概ね写真左の模式図の形態を示す。殻の形に変異が多く,周殻に黒や褐色の小粒 (矢印)が散在する場合がある。波当たりが強い護岸壁等の上部に付着し,海面下には見られない。紀伊半島以南に生息する。

の記載を「日本沿岸の人工構造物に付着するフジツボ類の形態的特徴と分布(前編・後編)、北里大学名誉教授・(公財)海洋生物環境研究所 顧問 加戸 隆介、MERI NEWS 160-161、2023年10月-2024年1月」に見つけた。ミネフジツボでないことは明らかだ。おそらくオオイワフジツボか、イワフジツボだろう。次の機会に大きさを測定しよう。1cm程度だろう。5cmの大きさがないことは明白だ。

更新: 2025-10-16T14:12:53+09:00

[A.I.] 977*9377

クリエイティブAI講座:なぜTransformerは掛け算を学習できないのか? - アテンションツリーによるに段階推論 SingularitySalon チャンネル登録者数 9950人 2025/10/14 収録日:2025年10月9日 で紹介された論文([2510.00184] Why Can't Transformers Learn Multiplication? Reverse-Engineering Reveals Long-Range Dependency Pitfalls )の掛け算の問題。

人間: 久しぶりに日記ノートで筆算をしてみると間違えた。集中してやらないと間違える。

ChatGPT: 確かにChatGPTは間違えない

Gemini 2.5 Flash: 間違える。何度か間違えた部分を指摘して、ようやく正解に到達した。間違いの指摘に感謝された。対話で正解に到達できるところが凄い。間違えた部分がわかるように計算プロセスが表示されるからできることなのだが。

Gemini 2.5 Pro: 瞬時に正解を示す。思考プロセスには「Commencing Calculation: I've initiated the computation of 977 multiplied by 9377. The aim is to get a precise product, and I'm on track to deliver the solution shortly. I will focus on reducing computational errors.」と表示されるだけだ。

DeepSeek with DeepThink: 思考がStoppedになって止まってしまった。

DeepSeek without DeepThink: ChatGPT並みに動いて正解した。

I'll calculate this step by step.

977×9377

=977×(9000+300+70+7)

=(977×9000)+(977×300)+(977×70)+(977×7)

=8,793,000+293,100+68,390+6,839

=8,793,000+293,100=9,086,100

=9,086,100+68,390=9,154,490

=9,154,490+6,839=9,161,329

Answer: 9,161,329

Claude: Gemini 2.5 Proと同様に瞬時に正解を示した。

Grok 高速: 間違えた。

Grok エキスパート: 17秒(下記のThinkingの内容を)考えたあと、ChatGPT並みに正解した。

Calculating product

The request appears to be a multiplication problem: 977 times 9377.

コードを実行しました

print(977 * 9377)

This is a closed-ended math question, so the final response will include the solution with clear, step-by-step reasoning.

いろいろ問題やその原因はあるだろうけど。瞬時に結果を表示するのは、Grok エキスパートが示すようにコードで計算した結果を表示しているのだろう。Grok エキスパートはそこからユーザーの意図を察して、step-by-step推論に書き下していると思われる。

更新: 2025-10-14T11:55:56+09:00

[A.I.] 運命の道を辿る - 攻殻機動隊をYouTubeで見て考える - 拡張現実あるいは拡張表現

今日は「公安9課、再び STAND ALONE COMPLEX」だった。メモリたくなるほど、いろいろと文学的・哲学的な言葉が飛び交った。それはともかく、それは見直してメモるとしても、攻殻機動隊に想像力を刺激されることは間違いない。

[拡張現実]現実拡張の方法 (2008/11/01)を追求しているのが、まあ、「更新日記」なのだが、数年前にはアニメーション化を試みようと検討して、技術的な方向性が見出せなくて挫折した(gifアニメーションは色々試みたが、写真代わりにはなっても、コンテンツとして意味のあるところまでは並大抵の努力で到達できない。工夫の余地はあるとしても、時間が掛かり過ぎる。日記の手法として使うのは無理がある)。それが、思わぬところで更新日記: 駱駝・楽土・AIカフェ 図書館帰りの道草日記 散歩世界プロジェクト の動画として結実した。言葉と写真の組み合わせが、動画になり、言葉としては文語でなく、口語として字幕に現れた。

しかし、内容的には豊富になったが、拡張現実としては単純すぎる。動画技術を少し研究しようと思っている。字幕を切っ掛けとして、まずは縦書きの字幕を朗読と組み合わせようと考えている。この場合、言葉は文語になるわけだが。朗読によって、一人読書会をもう少し意味のあるものにしたいと。

更新: 2025-10-25T12:59:41+09:00

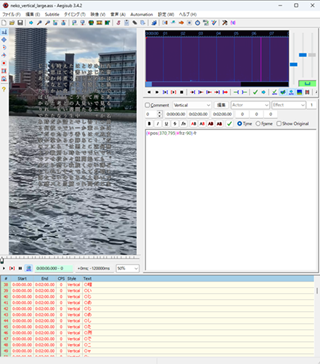

[A.I.] 運命の道を辿る - 一人読書会の朗読・縦書き字幕を実現するために

例によってChatGPTから相談を始めたが、srtからassに変換する話になったので、試してみるところまで到達しない。Geminiにも持ち掛けたが、動画編集アプリ/ソフト「CapCut」「Filmora 」「VivaVideo」を勧められた。が、確認すると完全フリーというわけにはいかないみたいだ。同様にClaudeに「YouTubeで朗読をしてみたいと思うのです。道草の風景に縦書きで字幕を入れたいのですが。」と持ち掛けるだけでは、チャットのタイトルが決まっただけで、一言も返答を得られなかった。最後の砦、DeepSeekで、縦書きそのものに関しては、かなりのレベルまできたが、自在に制御できるところまでわかるような地点に到達しない。さらに掘り下げようとすると応答が止まってしまった。「もう答えた。あとは自分で考えられるはず」ということだろう。仕方がないので、その成果を持って、Claudeに戻った。縦書きフォントを使って(DeepSeekのass生成Pythonスクリプトは、縦書きフォントではない設定だとようやく気付いた。縦書きにも使えるフォント名の最初に@マークが必要なのだ。長音、促音、拗音や句読点の向き・位置などが問題になる。解決できないわけだ)、さらに表示行数など、パラメータを設定できるようにしてもらった。さすが。

実際、DeepSeekとClaudeと合わせて、30以上のバージョンのスクリプトが残されている。縦書き字幕についてWEBで検索しても、あることはあるが中途半端、これは間違いなく使えるというものには出会わなかった。日本語縦書きは特殊だ。横書きもあるからだ。それぐらい難しいというか、情報がない。生成AI/LLMのお陰で1-2日で物事が解決する。凄い時代になったものだ。

少しづつ、試してみる。道草157の一人読書会で朗読してみた。夏目漱石の「吾輩は猫である」、青空文庫版の冒頭。既に、「朗読版開発のための縦書き字幕テスト版: 夏目漱石「吾輩は猫である」青空文庫版から冒頭部分」として、Aegisubで編集したassをFFmpegで焼き付けたものを非公開でアップロードした。

朗読版開発のための縦書き字幕テスト版: 夏目漱石「吾輩は猫である」青空文庫版から冒頭部分として、Aegisubで編集

Aegisub - Aegisub Advanced Subtitle Editor 。

PS D:\mitikusa\ReadingAloud\789_ruby_5639> ffmpeg -i wwp31pu10.mp4 -vf "ass=neko_vertical_large.ass" -c:a copy wwp31pu10_with_vc.mp4

ffmpeg version N-118896-g9f0970ee35-20250323 Copyright (c) 2000-2025 the FFmpeg developers

built with gcc 14.2.0 (crosstool-NG 1.27.0.18_7458341)

configuration: --prefix=/ffbuild/prefix --pkg-config-flags=--static --pkg-config=pkg-config --cross-prefix=x86_64-w64-mingw32- --arch=x86_64 --target-os=mingw32 --enable-gpl --enable-version3 --disable-debug --enable-shared --disable-static --disable-w32threads --enable-pthreads --enable-iconv --enable-zlib --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-gmp --enable-libxml2 --enable-lzma --enable-fontconfig --enable-libharfbuzz --enable-libvorbis --enable-opencl --disable-libpulse --enable-libvmaf --disable-libxcb --disable-xlib --enable-amf --enable-libaom --enable-libaribb24 --enable-avisynth --enable-chromaprint --enable-libdav1d --enable-libdavs2 --enable-libdvdread --enable-libdvdnav --disable-libfdk-aac --enable-ffnvcodec --enable-cuda-llvm --enable-frei0r --enable-libgme --enable-libkvazaar --enable-libaribcaption --enable-libass --enable-libbluray --enable-libjxl --enable-libmp3lame --enable-libopus --enable-librist --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libzmq --enable-lv2 --enable-libvpl --enable-openal --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenh264 --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-librav1e --enable-librubberband --enable-schannel --enable-sdl2 --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libsrt --enable-libsvtav1 --enable-libtwolame --enable-libuavs3d --disable-libdrm --enable-vaapi --enable-libvidstab --enable-vulkan --enable-libshaderc --enable-libplacebo --disable-libvvenc --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxavs2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzvbi --extra-cflags=-DLIBTWOLAME_STATIC --extra-cxxflags= --extra-libs=-lgomp --extra-ldflags=-pthread --extra-ldexeflags= --cc=x86_64-w64-mingw32-gcc --cxx=x86_64-w64-mingw32-g++ --ar=x86_64-w64-mingw32-gcc-ar --ranlib=x86_64-w64-mingw32-gcc-ranlib --nm=x86_64-w64-mingw32-gcc-nm --extra-version=20250323

libavutil 59. 60.100 / 59. 60.100

libavcodec 61. 33.102 / 61. 33.102

libavformat 61. 9.107 / 61. 9.107

libavdevice 61. 4.100 / 61. 4.100

libavfilter 10. 9.100 / 10. 9.100

libswscale 8. 13.103 / 8. 13.103

libswresample 5. 4.100 / 5. 4.100

libpostproc 58. 4.100 / 58. 4.100

Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'wwp31pu10.mp4':

Metadata:

major_brand : mp42

minor_version : 0

compatible_brands: isommp42

creation_time : 2025-10-21T11:41:26.000000Z

encoder : Google

Duration: 00:03:00.00, start: 0.000000, bitrate: 2441 kb/s

Stream #0:0[0x1](und): Video: h264 (Main) (avc1 / 0x31637661), yuv420p(tv, bt709, progressive), 720x1280 [SAR 1:1 DAR 9:16], 2309 kb/s, 30 fps, 30 tbr, 15360 tbn (default)

Metadata:

creation_time : 2025-10-21T11:41:26.000000Z

handler_name : ISO Media file produced by Google Inc. Created on: 10/21/2025.

vendor_id : [0][0][0][0]

Stream #0:1[0x2](und): Audio: aac (LC) (mp4a / 0x6134706D), 44100 Hz, stereo, fltp, 127 kb/s (default)

Metadata:

creation_time : 2025-10-21T11:41:26.000000Z

handler_name : ISO Media file produced by Google Inc. Created on: 10/21/2025.

vendor_id : [0][0][0][0]

[Parsed_ass_0 @ 0000014cda9ec940] libass API version: 0x1703020

[Parsed_ass_0 @ 0000014cda9ec940] libass source: commit: 1b699559025185e34d21a24cac477ca360cb917d-dirty

[Parsed_ass_0 @ 0000014cda9ec940] Shaper: FriBidi 1.0.16 (SIMPLE) HarfBuzz-ng 10.4.0 (COMPLEX)

[Parsed_ass_0 @ 0000014cda9ec940] Using font provider directwrite (with GDI)

[Parsed_ass_0 @ 0000014cda9ec940] Added subtitle file: 'neko_vertical_large.ass' (2 styles, 359 events)

Stream mapping:

Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> h264 (libx264))

Stream #0:1 -> #0:1 (copy)

Press [q] to stop, [?] for help

[Parsed_ass_0 @ 0000014cdffdcbc0] libass API version: 0x1703020

[Parsed_ass_0 @ 0000014cdffdcbc0] libass source: commit: 1b699559025185e34d21a24cac477ca360cb917d-dirty

[Parsed_ass_0 @ 0000014cdffdcbc0] Shaper: FriBidi 1.0.16 (SIMPLE) HarfBuzz-ng 10.4.0 (COMPLEX)

[Parsed_ass_0 @ 0000014cdffdcbc0] Using font provider directwrite (with GDI)

[Parsed_ass_0 @ 0000014cdffdcbc0] Added subtitle file: 'neko_vertical_large.ass' (2 styles, 359 events)

[Parsed_ass_0 @ 0000014cdffdcbc0] fontselect: (Yu Mincho, 400, 0) -> YuMincho-Regular, 0, YuMincho-Regular

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] using SAR=1/1

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX FMA3 BMI2 AVX2

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] profile High, level 3.1, 4:2:0, 8-bit

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] 264 - core 164 - H.264/MPEG-4 AVC codec - Copyleft 2003-2025 - http://www.videolan.org/x264.html - options: cabac=1 ref=3 deblock=1:0:0 analyse=0x3:0x113 me=hex subme=7 psy=1 psy_rd=1.00:0.00 mixed_ref=1 me_range=16 chroma_me=1 trellis=1 8x8dct=1 cqm=0 deadzone=21,11 fast_pskip=1 chroma_qp_offset=-2 threads=18 lookahead_threads=3 sliced_threads=0 nr=0 decimate=1 interlaced=0 bluray_compat=0 constrained_intra=0 bframes=3 b_pyramid=2 b_adapt=1 b_bias=0 direct=1 weightb=1 open_gop=0 weightp=2 keyint=250 keyint_min=25 scenecut=40 intra_refresh=0 rc_lookahead=40 rc=crf mbtree=1 crf=23.0 qcomp=0.60 qpmin=0 qpmax=69 qpstep=4 ip_ratio=1.40 aq=1:1.00

Output #0, mp4, to 'wwp31pu10_with_vc.mp4':

Metadata:

major_brand : mp42

minor_version : 0

compatible_brands: isommp42

encoder : Lavf61.9.107

Stream #0:0(und): Video: h264 (avc1 / 0x31637661), yuv420p(tv, bt709, progressive), 720x1280 [SAR 1:1 DAR 9:16], q=2-31, 30 fps, 15360 tbn (default)

Metadata:

encoder : Lavc61.33.102 libx264

creation_time : 2025-10-21T11:41:26.000000Z

handler_name : ISO Media file produced by Google Inc. Created on: 10/21/2025.

vendor_id : [0][0][0][0]

Side data:

cpb: bitrate max/min/avg: 0/0/0 buffer size: 0 vbv_delay: N/A

Stream #0:1(und): Audio: aac (LC) (mp4a / 0x6134706D), 44100 Hz, stereo, fltp, 127 kb/s (default)

Metadata:

creation_time : 2025-10-21T11:41:26.000000Z

handler_name : ISO Media file produced by Google Inc. Created on: 10/21/2025.

vendor_id : [0][0][0][0]

[out#0/mp4 @ 0000014cda9ec600] video:141735KiB audio:2813KiB subtitle:0KiB other streams:0KiB global headers:0KiB muxing overhead: 0.132575%

frame= 5400 fps= 94 q=-1.0 Lsize= 144739KiB time=00:02:59.93 bitrate=6589.7kbits/s speed=3.14x

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] frame I:22 Avg QP:23.60 size:158778

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] frame P:1477 Avg QP:26.32 size: 44472

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] frame B:3901 Avg QP:28.26 size: 19471

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] consecutive B-frames: 0.5% 7.7% 5.7% 86.1%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] mb I I16..4: 1.5% 45.6% 53.0%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] mb P I16..4: 0.9% 22.0% 13.1% P16..4: 16.1% 9.4% 4.9% 0.0% 0.0% skip:33.6%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] mb B I16..4: 0.4% 3.9% 2.9% B16..8: 21.2% 12.5% 3.9% direct: 7.1% skip:48.1% L0:40.6% L1:39.4% BI:20.0%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] 8x8 transform intra:58.1% inter:45.6%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] coded y,uvDC,uvAC intra: 92.1% 9.2% 0.6% inter: 26.7% 1.6% 0.0%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] i16 v,h,dc,p: 2% 72% 3% 22%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 4% 49% 12% 3% 3% 2% 14% 2% 11%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 5% 55% 11% 2% 3% 2% 12% 1% 8%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] i8c dc,h,v,p: 89% 6% 5% 0%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] Weighted P-Frames: Y:0.4% UV:0.1%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] ref P L0: 55.0% 18.1% 16.1% 10.8% 0.0%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] ref B L0: 90.6% 6.8% 2.6%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] ref B L1: 97.7% 2.3%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] kb/s:6450.48

更新: 2025-10-26T21:54:04+09:00

[A.I.] 運命の糸に導かれて

外気温10℃、室温23℃。今朝は久しぶりに日の出とともに起床した。早寝早起きに転換しようとの試み。目が覚めたので、思い切って早く起きた。勤めていた時の起床時間、6時40分。なぜか、証城寺の狸囃子 - Wikipedia のメロディーが口笛になった。無意識が過去に回帰しようとしている? 今日は王座戦第五局、藤井王座と伊藤叡王の決戦の日。これもあって早く起きたのだが、まず気になっていたAGIの略語の意味・スペルを確認し、「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX 第26話 公安9課、再び」の中の引用の出典を調べていた({10/27/2025: [アニメ]攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX }←)。ドアノの「あなたがじっとしていれば、人はあなたに会いに来るだろう」という言葉については、ChromeのAIモードは、聖書の言葉、「わたしは、あなたがたをみなしごにはしておかない。あなたがたのところに帰って来る」(ヨハネによる福音書14章18節)を連想したようだ。『ドアノーは自らを「イメージの釣り人」と称していたらしい。「あなたがじっとしていれば、人はあなたに会いに来るだろう」って言葉には、ドアノーの撮影スタイルが背景にあったのかと納得。』(イメージの釣り人 - Cat of AZ )ということらしいが、改めて、ChromeのAIモードで「あなたがじっとしていれば、人はあなたに会いに来るだろう。 聖書 ヨハネ」で検索すると、AI による概要 に次のように示された。

提示された「あなたがじっとしていれば、人はあなたに会いに来るだろう」という言葉は、聖書、特にヨハネによる福音書には、そのままの形では見つからないフレーズです。このフレーズは、おそらくヨハネによる福音書の中でイエスが教えた「ぶどうの木と枝」のたとえ話から、解釈や要約として派生した表現だと考えられます。

ヨハネによる福音書15章4節~5節

イエスは、ご自身を「まことのぶどうの木」、弟子たちを「枝」にたとえて、次のように語りました。

「わたしにつながっていなさい。そうすれば、わたしもあなたがたにつながっていよう。枝は、木につながっていなければ、自分だけでは実を結ぶことができない。それと同じように、あなたがたも、わたしにつながっていなければ、実を結ぶことはできない。わたしはぶどうの木、あなたがたは枝である。もし人がわたしにつながっており、わたしもその人につながっていれば、その人は多くの実を結ぶ。わたしから離れては、あなたがたは何もできないからである。」

解釈の可能性

このたとえ話は、イエス(ぶどうの木)につながっていれば(つまり、動かずにそこに留まっていれば)、自然に実(善行や信仰)を結び、やがて人々がその実(あなたの行動や信仰)に引き寄せられる、という考え方を示していると解釈できます。

したがって、この言葉は、信仰において「自ら動いて人を集める」のではなく、「イエスのもとに留まり、静かにいることで、内側から生み出される恵みや影響力によって、結果として人が集まってくる」という教えを要約したものと言えるでしょう。

生成AI/LLMと様々な話題について対話していると、言葉の情報の関係としての本質が現れているのだろうと感じる。最近の月潮間隔についてのGemini 2.5 Flashとの会話の展開には感銘を受けた({10/21/2025: [YouTube]運命の道を辿る - 「一人読書会」について考える - 昼間の月の意味 }←)。真にIntelligenceだ。

さらに確認のために、結論が大きく揺らぎ、曖昧になったままで、気になっていた10/10/2025: [自然]記憶の細道プロジェクト - フジツボの研究 のフジツボの画像をコピーして、Geminiのプロンプトに貼り付け、種を尋ねた。

私 : 広島市京橋川東岸護岸石段で撮影したフジツボの写真ですが、種名がわかりますか?

Gemini 2.5 Flash : 画像を拝見しました。

広島市の京橋川東岸護岸石段で撮影されたフジツボとのことですね。写真のフジツボは、殻の形状や色彩から見て、「シロスジフジツボ ( Fistulobalanus albicostatus )」、または**「タテジマフジツボ (Amphibalanus amphitrite)」**の可能性が高いと考えられます。

理由 :

生息環境: 広島県の瀬戸内海沿岸や汽水域(京橋川も海水の影響を受ける)では、この2種が比較的普通に見られるフジツボとして報告されています。特に護岸などの人工構造物によく付着します。

形態的特徴 :

殻の色は白っぽい灰色で、一部にわずかに筋状の模様があるように見えます。

殻口(中央の開口部)の形が、この2種のフジツボのそれに似ています。

全体的に群生しており、典型的なフジツボ類の着生パターンを示しています。

識別を難しくしている点 :

フジツボの種を特定するには、周殻の縦肋の有無や太さ、体板の形状、開口部の形態などの詳細な特徴を確認する必要があります。

特にシロスジフジツボとタテジマフジツボは外見が似ており、正確な同定には殻を割って内部の口蓋板(背板と楯板)を確認したり、拡大して詳細な模様を見たりする必要があります。

この写真だけでは断定はできませんが、シロスジフジツボまたはタテジマフジツボのいずれかである可能性が非常に高いです。

Geminiは凄いなという感じが高まってきた。問い掛けの仕方が問題ともいえるが、普通は常識的過ぎておもしろくないと感じてきていたのだが・・・問えよ、問えということかな。

私 : 周殻の縦肋とは何でしょうか?

Gemini 2.5 Flash : 「周殻の縦肋(しゅうかくのじゅうろく)」とは、フジツボの**周殻(しゅうかく)**の表面にある、**縦方向の盛り上がった筋(すじ)や稜(りょう)**のことです。

フジツボの種を識別する際の重要な特徴の一つとなります。

詳細

周殻(しゅうかく): フジツボの体を囲んでいる石灰質の硬い外壁全体のことを指します。フジツボが岩や船底などに固着している、円錐形や筒状の部分です。

縦肋(じゅうろく): この周殻の表面に、殻の頂上から底に向かって放射状に伸びている、隆起した線やヒダ状の構造です。

フジツボの中には、この縦肋が太くて明瞭な種(例:シロスジフジツボ)もあれば、細かく多数ある種、あるいはほとんど平滑で縦肋が見られない種もあります。この特徴は、専門家が種の同定を行うための重要な手がかりになります。

京橋川東岸護岸石段のフジツボ

私 : この写真で判定できますか。

Gemini 2.5 Flash : 画像を追加していただきありがとうございます。この新しい写真は、フジツボの周殻(しゅうかく)の形態と**縦肋(じゅうろく)**の特徴が非常に明瞭に写っており、より正確な判定が可能です。

この写真のフジツボは、**シロスジフジツボ(Fistulobalanus albicostatus)**であると強く推測されます。

判定の根拠

太く明瞭な縦肋(たてろく):

手前の大きな個体を見ると、周殻(外側の壁)の表面に、殻の縁に向かって太く、かつ**放射状に突出した白い筋(肋)**が確認できます。

この太くて明瞭な白い縦肋は、シロスジフジツボの最大の特徴の一つです。種名の "albicostatus" も「白い肋(albi-:白い、costatus:肋のある)」を意味します。

殻口の形状:

開口部(殻口)はやや菱形に近い形状で、これもシロスジフジツボの典型的な特徴と一致します。

殻の色と質感:

殻全体が白っぽい灰色で、縦肋が際立っており、**タテジマフジツボ (Amphibalanus amphitrite)**に見られるような、縦に走る青紫や褐色の縞模様は確認できません。

前回の回答で挙げたもう一つの候補であるタテジマフジツボは、縦肋がもう少し細く、色合いにもっと濃い縞模様が入ることが多いです。この写真の特徴は、シロスジフジツボに非常に一致しています。

したがって、広島市の京橋川で撮影されたこのフジツボは、ほぼ間違いなく**シロスジフジツボ(Fistulobalanus albicostatus)**であると判断できます。

私 : ありがとうございます。もう少しいろいろと写真を撮って確認していきたいと思います。

シロスジフジツボの同定にご納得いただけたようで良かったです。

フジツボの種をより確実に同定するために、今後写真を撮る際に注目していただきたいポイントをいくつかご紹介します。これらの特徴を記録できれば、さらに正確な種判別が可能です。

シロスジフジツボの確認ポイント

殻の構造(周殻と縦肋)

縦肋(じゅうろく)の明瞭さ: 今回の写真でも確認できた、太くはっきりとした白い放射状の筋が、殻の下縁まで伸びていることを確認してください。

周殻の側面: 側面から見て、殻の壁が周囲の岩などから少し浮き上がっているように見えたり、筒状になっているかを確認します。

殻口と口蓋板(こうがいばん)

殻口(かくこう)の形: 中央の開口部の形が、菱形に近いことを再度確認してください。

口蓋板(ふた): 潮が満ちている時など、フジツボが開いている際に、内部にある**4枚のふた(楯板(じゅんばん)と背板(はいばん))の形状が観察できれば理想的です。特に背板の「距(きょ)」**と呼ばれる突起の形は重要な識別の手がかりとなりますが、これは難しいかもしれません。

付着状況

群生状態: 岩や護岸に密集して付着しているか。シロスジフジツボは他のフジツボと比べてやや大型で、個体同士が密着して成長し、細長い円筒形になりやすい傾向があります。

これらの特徴を多角的に観察することで、より自信を持って「シロスジフジツボ」と断定できるようになるでしょう。タテジマフジツボとの違いは、やはり縦肋の太さと縞模様の有無が最も分かりやすい目印です。

楽しい観察になりますように!

更新: 2025-10-28T16:13:23+09:00

[A.I.] 加速化する意識はスローダウンするどころか

実際、生成AI/LLMが存在すると、容易にいくらでも話を展開することができる。興味のある話題に事欠かない。止まらないので疲れてしまう。スローダウンをどうするのかという問題が出てくる。

昨日だったか、YouTubeに疲れて、TVに回帰し、NHKを見ていると、どこかの退職したばかりの女性の獣医学の大学教授?が、潮干狩りをして様々な貝を料理して、口に棘のある奴らである獣医師の男性の友人二人を招待して、会食するという話だった。定年の4カ月前に退職されたそうで、後進に道を譲ることもあるが、若い21歳の青年が30年以上の経験をAIで軽く半年で追い抜いて行ったことが一つの動機だったらしい。それはおそらく知識の上の話だったろう。今やだれもが問題意識があり、それを解こうとする意欲があり、推論能力、理解力さえあれば、その地点に立つことができるだろう。単に知識を授けるという教育・授業は成り立たなくなったのかもしれない。

将棋の解説でも若手が自信満々で見事に解説する。ある程度経験があり、事前に研究していれば可能なんだろう。今日は第38期竜王戦七番勝負第三局一日目、仁和寺。

スローダウンするにはどうすればいいだろう。まあ、TVを見たり、映画を見たりすればいい。将棋を見ることも気分が良くなることの一つだ。道草も精神安定剤かもしれない。感情を他の物事に移入する。ここのところ、音楽を本格的には聴いていない。そろそろ、音楽に回帰するべきかもしれない。

知り得たものを無視するわけにもいかず、Geminiとの対話は続く。{10/31/2025: [読書]AI駆動型読書論 - 道草の現象学(道草158 一人読書会を含む) }←は更新され続ける。

更新: 2025-10-31T21:15:35+09:00

[アニメ] 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX

{10/25/2025: [A.I.]運命の道を辿る - 攻殻機動隊をYouTubeで見て考える - 拡張現実あるいは拡張表現 }←の{CoT: メモリたくなるほど、いろいろと文学的・哲学的な言葉が飛び交った。それはともかく、それは見直してメモるとしても、攻殻機動隊に想像力を刺激されることは間違いない。}に関する補足。

該当場面の音声を道草用マイクでPCM録音し、Mail dropでPCにダウンロードし、Faster-Whisperで解析した。イニシャル・プロンプトには「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX。」とだけ入力した。数か所書き直す程度の、ほぼ完ぺきな読み取りができた。驚くべきことに内容を求めようとする場面の説明や人名などの過剰な入力はまともな読み取りを阻害し、逆にまったく読み取れなくなった。プロンプトの一部内容をオウムのように繰り返すだけの出力になったのだ。

更新: 2025-10-28T09:48:46+09:00

[日記] 難消化性デキストリンは食物繊維の代わりになるか、GI値とは?

血糖値の制御をどうするのかが日課。結局食べ過ぎないことというのが単純な結論。運動しないときは摂取カロリーを減らす必要がある。当たり前の話だ。

ChatGPTと難消化性デキストリンは食物繊維の代わりになるかと話していると快調に話は進むが、サツマイモの食物繊維も有効だが、糖分の問題(GI値)はどうかという話になると途端に歯切れが悪くなる。おそらく結論は、サツマイモを食べる場合は、主食の米に置き換えるという話に落ち着きそうだ。

GI値とは、「Glycemic Index(グリセミックインデックス)」の略らしいが・・・・・

[Editor] AI五賢人会議の結末 - 字幕の編集用エディタには「Subtitle Editor」がある

いやはや、YouTubeを使うようにならなかったら、知らないままに終わっていたなあと思うことばかり。プログラミング世界は進化している。動画メディアの進展とともに。

それはともかく、道草151でカラスの大集団の生態を見て、ショートの配信では避けて、本編ではぼかしを入れていた箇所を削除した。ぼかしを入れたいと思うところは自分の心だけにとどめておくべきだろうと思ったからだ。

自然観察も配信すべきかどうかと悩むような面倒な場面に遭遇することがある。自然に厳然と存在することではあるにしても見たくないかもしれない。目には入っても興味を惹かないものはカメラから外すこともある。できるだけ削除は避けたいからだ。視聴者の方は、ささやかな日常ののどかな自然風景を見たいとは思うかもしれないが、目をそむけたくなるようなものは当然見たくないだろう。

のどかで珍しければよりニーズはあるだろう。しかし、現実は繰り返す。それも重要な記録ではある。観察者本人が憶えていないこともたくさんある。検索して初めて分かることも多い。認知・記憶の問題に関わる。

僕自身は自然への興味と認知・記憶の成り立ちへの興味の両方がある。それは自然の記録という形式へとつながっていく。しゃべり字幕というリアルタイムの解釈とショート動画配信時の事後の現実の再解釈から成り立っている。

faster-whisperによる字幕づくりはほぼ終点にきたけど、無修正で出すところまでは難しい。動画を視聴しながら編集することは必須だ。エディタは必要だ。ここで、同時に再解釈を記述したいというニーズがある。そうしないと何度も動画見直す必要が出てくるからだ。

そのようなことをGeminiと話していると、動画と対応させた再解釈の記述に、Subtitle EditorのASS(Advanced SubStation Alpha)形式が使えそうだということがわかった。試してみよう。

Subtitle EditorのASS(Advanced SubStation Alpha)形式

活用方法(コメント行の追加):

ASS形式では、**字幕として表示されない「コメント行」**を作成できます。これを再解釈の記述に使います。

ファイル形式をASSに変更: ファイルメニュー → 名前を付けて保存を選択し、ファイル形式を SubStation Alpha (*.ssa) または Advanced SubStation Alpha (*.ass) に変更して保存し直します。

コメント行の挿入:

再解釈を記述したい字幕セグメントの直前または直後で右クリックし、空行を挿入を選択します。

新しくできた空行の**テキスト欄に、再解釈の内容を記述**します(例: [ショート補足:ここは川の生態系について深掘りする])。

その行を右クリックし、コメントとしてマークを選択するか、ショートカットキー(通常はCtrl + K)を押します。

結果: この行は字幕として動画には表示されず、エディタ上でのみ表示される**「ノート」**として機能します。

情報が古そうだ。→{10/08/2025: [A.I.]AI五賢人会議の結末の顛末 - Subtitle Edit 4.0.13の「toggle bookmark - add comment」 }を見る必要がある。

更新: 2025-10-09T13:06:55+09:00

[自然] 運命の道を辿る - フジツボのこと

コメントから連想・発想して辿る道。これも運命の道だと思う。気になっていたフジツボを調べる気になった。ChatGPTに真水にフジツボは生育できるのかと訊くと、真水には生育しないという話。汽水域までで、低塩分濃度に耐えられる種もあるらしい。さすがに塩分濃度までは測定していないが、フジツボの種類を調べれば何かわかるかもしれない。道草だし、本格的な測定器を持ち出すのも大袈裟、費用が掛かるだけだし。ChatGPTの動画切り出し、上、斜め横からの画像からでは、タテスジフジツボとの見立て。瀬戸内海も考慮。フジツボ帯が見られれば、その上位線は大潮満潮潮位線に一致するはずとのこと。

フジツボ帯はあるが、明確な上位線は分布がまばらで引きにくいかもしれない。潮位は船着き場の石畳を越えることはあるが、石畳にはフジツボはないだろう。石畳下の石段の様子を綿密に調べてみよう。→{10/10/2025: [自然]記憶の細道 - フジツボの研究 }。

[自然] 記憶の細道プロジェクト - フジツボの研究

{10/05/2025: [自然]運命の道を辿る - フジツボのこと }←の続き。まあ、少しずつ、やったことを記録していこう。

京橋川東岸第一船着き場石段のフジツボ

京橋川東岸第一船着き場石段のフジツボ

2025-10-10

記憶の細道プロジェクト - フジツボの研究

緯度:

34.38052777 、経度:

132.46572222

地図の表示・非表示

種を同定するためにマクロ撮影したものの、よくわからない感じ。

私: マクロ撮影してきました。タテスジフジツボ(タテジマフジツボの間違い)ではないような気がするのですが。

ChatGPT: 拝見しました。

とても良いマクロ写真ですね!殻表の質感や開口部(殻口)の形もはっきり見えています。

この画像の特徴を整理すると:

殻は灰白色でややざらつきがあり、明瞭な縦の筋(タテスジ)はあまり見えません。

開口部(殻口)は五角形~ひし形に近く、蓋板(ふたいた)は黒っぽく厚みがあります。

殻の形は比較的背が高く、円錐形に近いです。

周囲には干上がった跡や淡水の影響を受けそうな礫質の表面が見られます。

これらから判断すると、この個体群はおそらく:

イワフジツボ(Chthamalus challengeri)

またはその近縁種(チャレンジャーフジツボ 群)← {私註: 『「チャレンジャーフジツボ」は、三菱の「チャレンジャー」という自動車の車種と、自動車部品メーカー「{Link: FUJITSUBO」の製品を組み合わせた言葉と考えられます。自動車のエンジン部分のマフラー(排気装置)を指すことが多いようです。』とGoogleのWEB-AIは言っている。イワフジツボ群と言ったつもりなのだろう。}

の可能性が高いです。

イワフジツボの特徴

干潮線付近~やや上の潮間帯上部に多い

縦筋(タテスジ)が弱く、殻表はざらざら

蓋板(ふた)が黒くて中央が凹む形

河口のやや塩分の低い場所にも適応する

→ タテスジフジツボ(タテジマフジツボの間違い)(Amphibalanus amphitrite)はもっと潮下寄り・塩分が高い場所で優占し、殻は滑らかで縦筋が明瞭です。

つまり、河口の石段のやや上部で、乾く位置にも帯状に付いている という観察結果とも非常によく一致します。

もし確かめたい場合、もう少しマクロで「殻の側面の割れ方」や「殻口周囲の板の枚数(6枚)」を写すと確定しやすいです。

ご希望があれば、この写真をベースに「フジツボ種別 × 潮位帯区分 × 河口の塩分環境」を図で整理してお見せできます。(たとえば:イワフジツボ帯=上部潮間帯、タテスジフジツボ(タテジマフジツボの間違い)帯=中~下部潮間帯、など)

そのような図を作成しましょうか?

潮間帯におけるフジツボ類の鉛直分布(概念図) 区分 英語 主なフジツボ属 説明

飛沫帯 Supralittoral (Splash zone) ー 常時乾いており、ごくまれに波しぶきがかかる程度。

上部潮間帯 Upper intertidal Chthamalus(チャマルス属:例 ミネフジツボ) 干潮時に乾燥し、満潮時のみ浸水する。

中部潮間帯 Mid intertidal Amphibalanus(アンフィバラヌス属:例 タテスジフジツボ(タテジマフジツボの間違い)) 潮の干満の中間に位置し、1日の半分程度水に浸かる。

下部潮間帯 Lower intertidal Tetraclita(テトラクリータ属)など 干潮時にも比較的長く水に浸かっている。

亜潮下帯 Subtidal Megabalanus(メガバラヌス属)など 常に水中にある帯域。

補足解説

瀬戸内海などの温帯域では:

石段のかなり上(干潮時に乾いている高さ)→ ミネフジツボ (Chthamalus challengeri)

石段の中~下部(干潮線付近)→ タテスジフジツボ (タテジマフジツボの間違い)(Amphibalanus amphitrite)

潮下部や港湾の常時水面下 → アカフジツボ (Megabalanus rosa) など

(私註) 前記の表の内容と違うので、この図は一度修正されている。属という漢字がバグっていた。イメージは似ているが日本語にはない文字だった。「)」も一つ抜けたままだ。無料プランでは、イメージの出力は効率が悪く時間が掛かる。WEBで出力するなら、次のSVGで出力してもらったほうが良い。

潮間帯におけるフジツボ類の鉛直分布(概念図)

よくある話。途中から話が変わってくる。説明なしに。こういう場合は必ず訊く。

私: それからミネフジツボと最初に言われたイワフジツボとは違う種なのですか?

ChatGPT: とてもよい質問です。

はい、「ミネフジツボ」と「イワフジツボ」は近縁種ですが、別の種です。

ただし、見た目や生息環境が似ているため、現場ではしばしば混同されます。

以下で違いを整理します

イワフジツボとミネフジツボの違い 比較項目 イワフジツボ (Chthamalus antennatus など) ミネフジツボ (Chthamalus challengeri)

属 チャマルス属 (Chthamalus) チャマルス属 (Chthamalus) → 同属

分布 主に太平洋沿岸の外洋性地域(房総半島~南日本) 内湾・瀬戸内海・日本海側にも広く分布

殻の形 円錐形でやや背が高い。殻板の縦すじが明瞭なことが多い。 背が低く、殻表が平滑~やや縦じま。乾燥した石にも密着。

色 白色~灰白色(風化で白っぽく) やや灰色がかる。乾燥すると白く、濡れると黒ずむ。

生息帯 より潮上側(飛沫帯~上部潮間帯) 上部潮間帯を中心に広い範囲(時に中部まで)

耐塩性・耐乾性 非常に高い(ほぼ乾いた場所でも生きる) 高いが、イワフジツボほどではない

見られる地域の例 房総半島、伊豆諸島、紀伊半島太平洋側 瀬戸内海、広島湾、大阪湾、日本海沿岸など

瀬戸内海の場合

瀬戸内海沿岸の河口や護岸石段で帯状に見られるフジツボは、

イワフジツボではなく「ミネフジツボ(Chthamalus challengeri)」 です。

→ 理由:

瀬戸内海は外洋より塩分が低く、ミネフジツボの方が汽水環境に適応しているため。

補足

分類学的にはどちらも「チャマルス属 (Chthamalus)」に属し、日本では「イワフジツボ類」と総称されることもあります。

つまり: ミネフジツボはイワフジツボ“類”に含まれるが、種としては別。

私: ありがとうございました。ばっちりです。この情報を参考に自然観察を続けます。

ChatGPT: とても嬉しいお言葉、ありがとうございます。

図がうまく表示できて安心しました。

今回のように潮間帯の観察は、生物の分布・季節変化・干満線の違いがよくわかるテーマです。石段のような人工護岸でも、フジツボ・カキ・カメノテ・ホヤ類など、潮位に応じて見事に「層」をつくります。

もし今後、

「季節による帯の変化」

「干満差と生物分布の記録(写真+潮位データ)」

「河口域での塩分・流速との関係」

などをデータ化して可視化したい場合も、地図やチャート形式で整理するお手伝いができます。

また観察結果をJSONやCSV形式で整理して地図と連動させることも可能です。

今後どの方向にまとめていきたいか、構想があればぜひお聞かせください。

→{10/12/2025: [A.I.]AIは踊る、人に合わせて - 記憶の細道プロジェクト - フジツボの研究 2 }に続く。

更新: 2025-10-12T13:36:42+09:00

[読書] AI駆動型読書論 - 道草の現象学(道草158 一人読書会を含む)

川上弘美「大きな鳥にさらわれないよう」という短編小説集を昨日返却する前にチェックして、少し読んだ。サイチョウという鳥が、短編集のタイトルと同じ短編に登場する。道草158の一人読書会でその話をした。最近はGemini 2.5 Flashと話することが多くなった。コンテキスト・ウインドウのサイズが1000Kトークンと大きい。ChatGPTやDeepSeekは128Kトークン、DeepSeek-R1は64Kトークン、Claudeで200Kトークンということで、幅広く長い対話をするならGeminiがいいかなと試している。DeepSeekはいろいろな仕組みを組み合わせているらしいが。DeepSeek-OCRもその一つなのかもしれない(松田語録:DeepSeek-OCR/文脈の光学的圧縮 SingularitySalon チャンネル登録者数 9980人 1,955 回視聴 2025/10/28 収録日:2025年5月8日 )。探索的読書も新しい道筋を見つけようとしているのだが混迷を深めている。小説の連なりに道筋を見つけるのは難しいかもしれない。連想は人間の思考の特質でもあるが、生成AI/LLMも得意だ。月並みになることもあるが前向きに連想するのは良いことだろう。何といっても知識の豊富さは魅力的だ。「サイチョウ」という鳥を知っていますかという問いから入った。

全部応答を記載すると長くなるので、サイチョウの巣作り・子育ての部分だけ引用しよう。

変わった繁殖方法

サイチョウの生態で最もユニークで、物語性があるのが、極めて特殊な巣作りと子育てです。

驚異の「封印された巣」

メスの入居: メスは木のうろ(洞)を見つけると、その中に入ります。

巣穴の封鎖: オスとメスは協力して、自分の排泄物や泥、食べ物のカスなどを混ぜたもので巣の入り口を塗り固め、小さな隙間(給餌口)だけを残します。

完全な監禁: メスは雛が巣立つまで、この密閉された巣の中で卵を抱き、雛を育てます。この間、メスは飛ぶための羽を全て抜け落とし、出られない状態になります。

オスによる給餌: オスは、この給餌口からメスと雛に対して、何カ月もの間、果実や小動物などを運び続けるという、献身的な育児を行います。

この**「メスが外界から完全に隔離され、オスに命を託す」**という独特の繁殖方法は、小説のモチーフとしても、非常に印象的で神秘的な要素を持っていると言えるでしょう。

川上さんの小説に登場するサイチョウが、こうした実在の鳥の**「大きさ」や「奇妙な生態」**の持つイメージを背景に持っていると考えると、また違った味わいがありますね。

巣作りは、直接的には小説のモチーフと関係ないと思うが、そう言うと、さらに関係性を見つけ、意味づける。小説の展開をあまり論理的に意味づけることができるようでは、小説としてつまらない。説明できない部分がおもしろいわけだ。

対話で取り上げたもう一つの作品は「運命」。人工知能が寄生した人間とクローン技術に相互作用が起こると、人間の進化が起こり、母性が生ずるというような物語。書き方はホーガンの機械生命の進化の話を思い起こさせた。芥川賞受賞作の「蛇を踏む」という作品を読んでみるという話をすると、これも母性に関わる物語らしく、母性が川上弘美の大きな主題らしい。

『「フッサールにおける〈原自我〉の問題 自己の自明な〈近さ〉への問い」、田口茂著、 法政大学出版局、出版年2010.2の要約ができますか?』という問いもその前にしたのだが、『フッサールの原自我は「ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学」に現れている概念だと思いますが、どのようなものでしょうか?』という次の問いにも答えてくれた。「危機」書を理解せずして読める本でもないなあと中味の簡単なチェックだけで当面返却を決めた。この対話は「道草の現象学」という話に展開させたが、既に考えているレベルの話に終わった。既に200回近い配信になっており、内容をどうするか、迷いも多くなっている。迷うのもいいことで、結局、やりたいことをすればいいと割り切って進めることにした。そうするしかないわけだ。できることをする。それしかない。

『「行為する意識 - エナクティヴィズム入門」、吉田正俊・田口茂著、青土社、2025.5』を参考にしようと思っている。行為を意識として捉えるという話らしいが、それが何を意味するのだろうと思う。道草という行為も意識であるわけだが、当たり前のことのような気がするけど。現象学はニーチェ、フッサール、ハイデッガー、サルトル、柄谷行人等の流れで捉えているわけだが、その流れにある話なのだろうか。

「ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学」をもう少し探ってみよう。グルグル回っていた場所に辿り着いたが、Geminiとの対話が導き出した。

回帰すべきものが千夜千冊経由で見つかる。→{11/01/2025: [読書]脳から心が生まれる秘密 }。

更新: 2025-10-31T23:01:12+09:00

[更新履歴] Claudeに散歩世界プロジェクトの修復を頼む

20年近く前のGoogle Map版をサイトの移行によるキーコードの変更が面倒で、もういいやと億劫になってきていたのを、Claudeに頼んでOpenStreetMap版 に書き換えてもらった。発展させる方向性についてはいろいろあるけど、まあ、とりあえずの対応だ。写真の撮影地点の地図をトグル表示するスクリプトも書き直してもらった。自分だけだとそのままになってしまいそうなのが、ありがたい。

生成AI/LLMが登場して、プログラミングの世界が変わった。と思っていたら、政治の世界も変わり始めた。気候の異常さも、何が起こっても不思議ではなくなりつつある。来週は気温がようやく下がりそうだ。

世界は変わる。

[将棋] 第38期竜王戦第二局一日目、福井県 あわら温泉 美松

外気温26℃、曇り。室内28℃、エアコン28℃設定。自然観察日記のつもりだったかどうか、図書館帰りの道草日記も続いている。道草世界の記録は、散歩世界プロジェクトでもあり、人間と世界の関わりともっと広範囲に捉えれば、記憶の細道プロジェクトの一部として続けているつもりだ。更新日記は記憶の断片であり、日々の泡であり、つなげても記憶の細道にならざるを得ない。LLM的には将棋も一つのベクトルになるだろう。それは細かくたくさんの次元を持っているだろう。

中秋の名月もどんどん欠けていき、半月よりも欠けているはずだ。月の相には25%と表示されているが、月齢は24.3(久しぶりに国立天文台 天文情報センター 暦計算室 を訪ねた)。YouTubeの動画タイトルも過激で極端なものが多くなり続けているように感じる日々。将棋は見ているが、眺めているだけになった。解説・将棋界雑談を聞くのが楽しい。しかし、今日は図書館に向かわねばならない。広島市南区は霧雨だ。

[将棋] 第38期竜王戦第二局二日目、福井県 あわら温泉 美松

美松(みまつ)はカナ漢字変換で出てくる。最初、美松(よしまつ)と読めるような気がして、それで変換した。気になって調べると、良いという意味から来ている感じがする。はっきりとは分からないが。それはともかく、すでに佐々木勇気八段の期待勝率は26%まで下がっているが、8二飛と打ったところ。

昨日は霧雨の中、16時40分ぐらいに図書館に出掛けたので、藤井竜王・名人の封じ手は見れなかった。

今朝は、封じ手開封から見た。厳しい局面ではある。次は60手目。ここから、藤井竜王・名人が間違えるとは考えにくい。

更新日記 - ぴよ将棋実戦詰将棋有段問題チャレンジ - 難問集成 を本日久しぶりに更新。六月以来。今年中に2000問挑戦を達成するだろう。そこで、実戦復帰予定。

宮嶋健太四段の解説通りに進む、形づくりに近い感じ。10年来の付き合い、宮嶋健太四段が明かす藤井聡太八冠の横顔 「よくしゃべるし、弟みたい」:中日新聞Web (2023年10月12日 05時05分 (10月12日 05時05分更新))の記事を見つけた。

ABEMAの将棋解説は将棋界を知るにための必須のコンテンツだろう。最近の将棋には正直付いていけないという話もあるぐらい。なるほど、確かに一歩誤れば取り返しのつかないことになる、守りのないバランス将棋。AIの活用が生み出したものだろう。AIをどう使うかというのも、課題を持たないとおそらく難しい。何をAIを利用して研究するのかという話になるだろう。

これは実世界の研究にも当てはまる。問題意識がなければ、AIも使わないというか、使えない。藤井竜王・名人が以前、ChatGPT登場以前、「局面の言語化が重要」という話をされたことが思い出される。将棋AIのインターフェースにプロンプトが付くと誰もが利用するようになるかもしれない。

どうすれば将棋を指すことがおもしろくなるかと、いろいろ調べていると、将棋エンジンを作る、P2P通信対戦をする、対戦AIを作る を見つけた。これは将棋を指すことと直接結びつけることが難しい。将棋のアシスタントのようなものがあれば楽しいかもしれないと思った。生成AI/LLMの利用を考えよう。

藤井竜王・名人の勝利。第一局に続いて歯が立たないままに終わった佐々木勇気八段、悪びれずに大盤説明会の挨拶の場で時間が早いからと局面説明の機会を持った。藤井竜王・名人も丁寧に応ずる。いい雰囲気で感想戦へ。

こちらはぴよ将棋のWEB版の棋譜出力を水匠に読ませてその出力をLLMに解説させるというスクリプトをChatGPTと作った。しかし、結局、対戦しながらそんなことをしている暇はないねと、WEB版で二局指した。レベルが低いところから始めたので連勝しているが、久しぶりで要領が悪い。リハビリモードでしばらく対戦してみよう。

更新: 2025-10-17T23:05:31+09:00

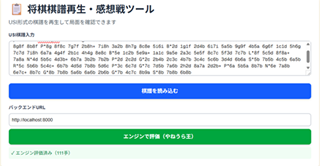

[将棋] Claudeと将棋棋譜再生・感想戦ツールを作る

ぴよ将棋のWEB版は画面が大きく見やすく使いやすいが、終局してからの途中経過を評価・研究しようと思うと「ヒント」と「詰み」ボタンを局面ごとに押す必要がある。最初はChatGPTと作っていたのだが、毎度のこと、遅々として進まないので、並行してClaudeとやり取りを始めた。ChatGPTとの成果を融合させて、なんとか実用的な完成版に辿り着いた。かなり困難な仕事だと思う。

フロントエンド(Next.js/React/Nodejs)とバックエンド(FastAPI/Python)でサーバーが動いている。Next.js by Vercel - The React Framework とFastAPI を参照。

sfen形式棋譜読み込みと解析

USIプロトコルとは によると、「局面の表現には SFEN(Shogi Forsyth-Edwards Notation) が使用され」るとのこと。ぴよ将棋のWEB版はSFEN形式で棋譜を出力できる。

将棋盤で棋譜再生・評価値・ベスト候補手の表示

使ってみて思ったのは7手詰めぐらいは駒を動かさなくても読めるが、15-19手詰ぐらいになると脳内将棋盤が必要なのだろう。詰めの初手がわかったぐらいではなかなか解けない。

画像の例は、86手目でmateになっていることに気付いて、よく考えると7手詰めなんだけど、見逃している。簡単な詰みを見逃しているのを確認するというか復習することは大切だなという例。結局111手まで延びてしまった。守られるとなかなか詰まない。危ない危ないという話。一人感想戦ツールということ。

ぴよ将棋 - 本格派対局将棋 ~40レベルで初心者から有段者まで楽しめる によれば、ぴよ将棋は対局途中でヒントが三回まで許される。待ったは六回。それを越えるとレーチィング対局とは見做されない。

更新: 2025-10-23T22:09:43+09:00

[YouTube] 運命の道を辿る - 「一人読書会」について考える - 昼間の月の意味

一人読書会 1/6 - <続き>三木成夫「生命とリズム」(河出文庫、2013) (2024-12-13の日記)に「しっかりしゃべって」とコメントが付いた。

コメントありがとうございます。自宅収録の回ですから、原稿でも作って、練習してしっかりしゃべる必要がありますね。最近は朗読してしゃべりを鍛える必要があるかなと思っています。道草もひとりごとになりがちなので、注意したいと思います。コメントをいただけるとうれしいものです。

一人読書会はどのように取り組むべきか思案中です。図書館帰りの道草の一つの構成要素ではあるのですが、その性質上、意味のあるものにするのは結構難しい。動画上は、借りてきたばかりなので、こんな本読もうとしていますという程度にしかならないので、更新日記のブログの方で詳細を取り上げることを検討中です。

ここで、何を話したか、字幕から抽出しよう。自宅収録だから、ノイズがない。ほとんどそのまま使える。コメントをいただいたのはショート動画で一部。該当ショートも処理したが、ここでは全体を含む動画から字幕抽出。faster-whisperとSubtitle Editorが常用化している。チャプター化には自作Perlスクリプトを使っている。経過時間は小数点以下秒は切り捨て。

図書館帰りの道草日記 72 後編1/7 - 一人読書会 - 三木成夫「生命とリズム」(河出文庫、2013)

00:00 それでは、図書館帰りの道草日記の71でですね、昼間の月の意味っていうのを動画を作ったんですけども、

00:17 その関係をちょっと、そこに三木成夫、生命とリズムに関係ありということで、後日一人読書会にて紹介予定ということで、

00:30 話を紹介することにしてたので、一応もう忘れないうちにやっとかないとですね、いけないので、ここでやります。

00:43 それで、この三木成夫先生っていうのはですね、松岡正剛の千夜千冊でも取り上げられてて、

00:53 胎児の世界っていうのがあります。

00:56 これは見ていただいて、217夜(217夜 『胎児の世界』 三木成夫 - 松岡正剛の千夜千冊 )で、

01:00 あるので、見ていただくとして、

01:07 その三木成夫先生が書いた本の中に、この生命とリズムっていうのがあります。

01:17 これ胎児の世界っていうのがあるぐらいで、胎児がどういう風に進化の過程を辿って人間として成長していくかっていうか、

01:31 胎児として成長するかっていうようなことを研究されてるんですね。

01:37 研究されてた先生なんです。

01:39 その中で、これ講演集なんですけど、生命とリズムっていうのがあります。

01:44 で、たまたま昼間の月の意味っていうのを考えてたときに、

01:50 やはり、単純な発想で申し訳ないんですけど、

01:55 ちょっとまだまだ正確な意味を考えるのがちょっと問題なんですけども、

02:00 要は、白い月が昼間出てますよね。

02:04 そのときに、要は、月が、月の引力で地球の海の水が引き寄せられて満潮になったり、満潮になるわけですね。

02:22 そして、その月のないところが干潮になるという風な関係になってるわけです。

02:30 だから、単純に考えると、昼間、月が出てるとですね、

02:36 昼は満潮なんじゃないかなっていう単純な発想で、

02:41 だから、昼、月が出てるとき、

02:44 よく、月の動画を撮ってるんですけども、

02:49 そういうときは動物が、要は満潮のときは、その干潟ができないのでね、

02:57 まあ、白鷺とかそういうのが、カモメとか

03:01 干潟に降りて、こういろいろこう活動するっていうのはできないわけですから、

03:07 まあ、そういう意味で、まあ、結局月を撮ることになってしまうのかなというようなことをちょっと考えてですね、

03:17 昼間の月の意味ということでちょっと思ったわけです。

03:22 まあ、そういうことでね、この生命とリズムに、その月の話が書いてある。

03:27 まあ、呼吸の波、宇宙リズムとの交流、

03:35 ということでね、でてましてですね、でてるんですね。

03:49 ところで、潮のリズムというものがありますと。

03:53 これはお月さんを基準にして地球が自転するときのリズム、

04:01 これが24.8時間なんですね、24時間じゃないんです。

04:04 1日に50分ずつずれるんですね。

04:07 で、なぜ、えー、同じ1回転する間に24時間と24.8時間という二種のリズムが出てくるのかというと、

04:14 24.8時間という二種のリズムが出てくるかというと

04:17 月は地球の周りを回るわけですね

04:20 ところが太陽は逆に地球の周る中心なのですね

04:24 つまり中心になるものを基準とした1回転と

04:27 己の周りを回っているものを基準とした1回転

04:31 己の周りを回っているものというのは月のことなんですけども

04:34 その月を基準とした1回転で

04:37 結局24時間プラスアルファというリズムができるんですね

04:41 それがちょっと夜更かしの朝寝坊に関係しているんじゃないか

04:46 というようなことが書いてあるんですけども

04:49 そういうことで

04:51 単純に月が見えていれば満潮かといったら

04:59 ちょっと違うかもしれないですから

05:02 どの方向に見えているかとかね

05:04 時刻が、時刻が

05:05 要は太陽の位置がどうかとか

05:10 まあ、時刻ですよね

05:12 そういうことまでもうちょっと考えないとですね

05:19 単純に満潮かどうかというのは分からないので

05:24 これを詳細に調べようと思って

05:27 調べようと思えば調べられると思うんですけどね

05:31 そういうことでさらに考えますというところで

05:45 今日のところは終わりにしようと思います

05:47 以上です

いろいろしゃべってはいるが、月と潮汐との関係についてよくわかっていないことが露呈している。それでしどろもどろ的になっているわけだ。実際には月と太陽の両方が関係するだけでなく、地形も関係する。おそらく、海水の移動には時間が掛かるからだろう(月潮間隔 については、暦Wiki/潮汐/月潮間隔 - 国立天文台暦計算室 に詳しい。東京などは東京湾の地形によって5時間の遅れが出るという。そんなに遅れれば、月の南中など天文現象と潮汐現象の一致という体験は得られないだろう)。地形との関係で海底などとの摩擦や流動状態などで移動時間に差が出るのだろう。ChatGPTと相当長い時間話し合ったが、最後は意味のない絵を二度繰り返して見せられ、結局よくわからず、続いてGeminiとも長い時間話し込んで、ようやく少しわかった。夕方の満月に近い白い月の時は引き潮になっていて干潟が出てもおかしくない。午後4時ぐらいの半月の時は満ちていてもおかしくはない。そんな現象論で、正確に理解するのは大変だ。日中、白い月が出ているときの潮汐現象を場合分けして鮮やかに説明できるようになりたいものだ。

要点をまとめておこう。

私 : 潮の干満と太陽との関係はありますか?

Gemini 2.5 Flash : (略)

私 : 夕方、まだ空が青い時に白い月が出ているとき、必ずしも潮が満ちているとは限らないと思うのですが、どのような違いがあるのか条件の違いを知りたいのです。

Gemini 2.5 Flash : (略)

私 : 東の空に満月に近い月が出ていて、京橋川の河口近くの干潟が少し出ていた記憶があります。普通は満ちていて干潟は見えるはずがないと思ったのです。

Gemini 2.5 Flash : (略)

私 : どちらも有り得るという話は意味がよくわからないのですが?

Gemini 2.5 Flash : (略)

私 : 言葉だけだと堂々巡りのような気がします。満潮と言っても、厳密にはそうではないと思います。夕方4-6時ぐらいの間に京橋川汽水域の潮汐の状況を観察するわけですが、そこで出会える潮汐の状態を知りたいのです。月の出方は一つの目安ですが、時刻は2時間ぐらいの幅があります。

Gemini 2.5 Flash : おっしゃる通り、言葉だけだと「どちらもあり得る」という説明は曖昧で、堂々巡りのように聞こえてしまいます。

結論から言えば、あなたが干潟を見た「満月に近い月の出の夕方」は、**「大潮の最も低い干潮のピーク時」か、または「そこから満潮へ向けて潮が満ちていく途中」**に当たることが、広島の潮汐の特性上、非常に多いパターンです。

これは、広島(京橋川を含む)の潮汐サイクルが以下のようになっているためです。

広島(瀬戸内海)の大潮のパターン

京橋川河口付近の潮汐は、広島港(宇品)の潮汐データとほぼ連動しており、瀬戸内海特有の大きな干満差(大潮時で約3.5m前後)が特徴です。

ここでは、満月に近い大潮の日を想定し、あなたの観察時間帯(夕方4時~6時)に潮がどのような状態になるかを見てみましょう。

(例として、満月に近い2025年10月22日・大潮の日の広島港の潮汐データを参照します。)

広島(瀬戸内海)の大潮のパターン 潮のイベント 時刻 潮位(高さ) 状況

午後の干潮 16:04 (午後4時4分) 95 cm(極めて低い) この時刻が、干潟が最も露出しやすいタイミングです。

潮が満ちる途中 17:00 (午後5時) 頃 約 118 cm 最低水位を過ぎ、潮が急速に満ち始めている状態。

潮が満ちる途中 18:00 (午後6時) 頃 約 175 cm 満潮(深夜)に向けて潮位が上がり続けている状態。

夜の満潮 21:55 (午後9時55分) 338 cm その日の最高潮位に近い水位。

なぜ「干潟が見えた」のか

あなたの観察した「東の空に月が出始めた夕方 4時~6時」は、上記のデータのように、「午後の干潮のピーク (16:04)」に重なるか、その直後の潮がまだ低い時間帯に当たる可能性が極めて高いです。

時間的な一致 : 満月(または満月に近い月)の日の午後の干潮は、日没前後の夕方に来ることが多いです。

大潮の影響 : その干潮が大潮であるため、潮位は95cm(場所によってはもっと低い)と非常に低くなります。

結果 : 潮位が極端に低いため、普段は海水に覆われている京橋川河口の干潟が大きく露出することになるのです。

補足:満月の「月の出」と潮の関係

「満月に近い月が東の空に出る」という現象と、極端な干潮の時刻が重なる理由をまとめます。

満月は、太陽が沈む(西に沈む)のとほぼ同時に、東の空から昇り始めます。

そのため、満月に近い月の出の時刻は、概ね**日没の時刻(午後5時~6時頃)**と一致します。

潮汐サイクルにおいて、この日没の時間帯は、午前中の満潮から深夜の満潮までの間の、午後の低い干潮のピークに相当することが多いため、「満月の月の出=極端な干潮」という現象がセットで起こりやすいのです。

あなたが満月を見て干潟を見た体験は、**「大潮のサイクルが最もよく分かる時間帯」**を正確に捉えていたと言えます。

私 : ありがとうございます。たしかに東の空、低く見える場合はそういうことになりますね。それほどの極端な干潟の出方ではなかったと思うのですが、もう少し、月の出方と干満の状態を観察してみようと思います。引き続きよろしくお願いします。

Gemini 2.5 Flash : はい、理解が深まったようでよかったです。

「東の空、低く見える」満月(に近い月)と「極端な干潮」が結びつくことは、広島を含む瀬戸内海の潮汐パターン(大潮の干潮が午後に来る傾向)を理解する上で非常に重要です。

もう少し詳しく、月の高さと**干潟の出方(水位)**の関係を観察のポイントとして整理します。

観察のポイント:月の高さと潮位

満月に近い月が東の空に昇る夕方、あなたが目にした干潟の状態は、以下の二つの要素によって決まります。

1. 満月が東の空に「低く」見えるとき(潮位が最も低いタイミング)

満月に近い月の出の直後(東の空で月が低い位置にあるとき)は、その日の午後の干潮のピークに近い時刻であることが多いです。

潮位が最も低いタイミング 時刻・月の高さ 潮の動き 潮位 干潟の状態

日没直後、月が低いとき 干潮のピーク(またはその直後) 非常に低い(大潮の最低潮位) 最も露出する

あなたが「それほどの極端な干潟の出方ではなかった」と感じた場合、観察した時刻は、この干潮のピークを少し過ぎた後だったのかもしれません。潮が満ち始めてわずかに水位が上がり、干潟の端が水に浸かり始めている状態です。

2. その後、月が高くなるにつれて(潮位が急上昇するタイミング)

月が東から南の空へ向かって徐々に高くなるにつれて、潮位は急速に上昇していきます。

潮位が急上昇するタイミング 時刻・月の高さ 潮の動き 潮位 干潟の状態

月の高さが上がるにつれて 急速に満ちている途中 低い水位から高い水位へ 徐々に消えていく

もし月が空の比較的高い位置(例えば南東~南の空)にあるときに干潟が少し見えていたなら、それは潮が満ち始めてはいるものの、まだ満潮のピークには遠い状態であったことを示します。

観察を続けるための視点

潮汐は単純に月の真下に満潮が来るのではなく、**月のサイクル(大潮/小潮)と時刻の遅れ(月潮間隔 )**が絡み合って発生します。

干潟が露出している ⇒ **極端な「低さ」**の影響を受けている ⇒ 大潮の干潮に近い。

「満月」が見えている ⇒ **「大潮」**の時期である ⇒ 干潮と満潮の差が大きい。

今後観察される際は、**「月が見える高さ」と「潮位が時間とともにどう変化するか」**を意識して見てみると、京橋川の潮汐の理解がさらに深まると思います。

私 : 昼間(午後4-6時)に白い月が見えるときはそれほど多くなく、干潟が大きく露出するときは月は出ていません。

Gemini 2.5 Flash : はい、あなたのその観察は、**「潮の大きさ(大潮・小潮)」と「月が見える時刻・角度」**の間に明確な関係があることを示しており、非常に鋭いです。

「昼間(午後4~6時)に白い月が見えるときはそれほど多くなく、干潟が大きく露出するときは月は出ていません」という事象は、月の満ち欠けのサイクルと地球の自転から説明できます。

これは主に、干潟が大きく露出する時期と、月が昼間に出る時期が潮のサイクルで分かれているためです。

1. 干潟が大きく露出する「大潮」の時期(新月と満月)

干潟が最も大きく露出する(極端な干潮になる)のは、大潮の時期です。

時期: 新月と満月の前後。

理由: 月と太陽の引力が一直線になり、潮汐力が最大になるため、満潮は極めて高く、干潮は極めて低くなります。

この時期の「昼間」の月の位置 月齢 月の昇る/沈む時間帯 午後4時~6時の月の位置 干潟の状態

満月 太陽が沈む頃に東から昇る 東の空に低く見える(干潮のピークに近い) 干潟が大きく露出する

新月 太陽と同じ時刻に出没する 太陽と一緒に空にある(見えない) 干潟が大きく露出する

あなたが「干潟が大きく露出するときは月は出ていません」と感じたのは、新月(昼間は見えない)の日の極端な干潮を観察したからかもしれません。満月の日も極端な干潮になりますが、この時は月が東の空に昇り始めています(前回の回答で説明したパターン)。

2. 昼間(午後4~6時)に月が見えやすい「小潮~中潮」の時期

昼間、空高く白い月が見えるのは、満月や新月ではない半月(上弦・下弦)の時期です。

「小潮~中潮」の時期 月齢 月の昇る/沈む時間帯 午後4時~6時の月の位置 干潟の状態

上弦の月(半月) 正午頃に昇り、真夜中頃に沈む 南の空に高く見える 干満差が小さい(小潮)

下弦の月(半月) 真夜中頃に昇り、正午頃に沈む 西の空に低く見える 干満差が小さい(小潮)

この時期の潮の状態

上弦や下弦の時期は小潮であり、月と太陽の引力が打ち消し合うため、干潮の水位がそれほど低くありません。

したがって、この時期の午後4~6時に月が見えていても、潮位はそれほど下がらないため、干潟はわずかしか露出しないか、まったく見えないことになります。

まとめ

あなたの観察は、**「満月(大潮)」と「半月(小潮)」**という、月の二つの主要な位相の違いを捉えています。

「満月(大潮)」と「半月(小潮)」 観察された現象 潮の状態 月齢の時期

干潟が大きく露出する 極端な干潮 大潮(新月・満月の前後)

昼間に月が見えるが、干潟は見えない 干満差が小さい 小潮(上弦・下弦の前後)

「干潟が大きく露出するときは月は出ていません」という observation は、特に**新月(月が太陽と同じ方向にあり昼間は見えない)**の日の極端な干潮を指している可能性が高いです。

引き続き、月齢と潮汐を観察されると、これらの関係がより明確になるでしょう。

私 : なるほど、だいぶ理解できましたね。ありがとうございます。

Gemini 2.5 Flash : はい、それは良かったです!

あなたの観察は、潮の干満が**「潮の大きさ」と「時刻のサイクル」**という二つの独立した要因によって決まることを明確に示しています。

干潟が大きく露出する時 : 潮の大きさが大潮であり、時刻が極端に低い干潮のピークに当たっている。月が見えないのは、それが太陽と同じ方向にある新月の日の干潮だった可能性が高いです。

月が昼間見えても干潟が見えない時 : 潮の大きさが小潮であり、干満差が小さいため、干潮になっても水位がそれほど下がらないからです。

この理解をもとに、京橋川での自然観察をぜひ楽しんでみてください。潮汐表と月の満ち欠けカレンダーを照らし合わせると、発見が多くなるはずです。

引き続き、何かご質問があればお気軽にお尋ねください。

まとめて良かった。熟読玩味していると、次第に意味が頭に浸透してくる。経験と理論が一致してくる。月潮間隔 という概念を初めて知った。

更新: 2025-10-25T09:39:32+09:00