さて、最近は更新日記に現状をまとめて、LLMのプロンプトにコピペしている。{09/28/2025: [A.I.]openai-whisper}←。相談相手は、ChatGPT、Claude、Gemini、DeepSeek、Grokだが、Grokだけは、いいところに来ていたにも関わらず、途中から「Grokが返信できません。このリクエストを処理できません。別のリクエストで新しい会話を開始するか、しばらくしてからやりなおしてください。」という話になって、今日も同じ状況だ。openai関係だからかなあ?、それはないだろうけど。五賢人から外すしかないかな。最近は突然画像生成モードになったりして、わけがわからない。

最初から、最適解に近いところに達するのはDeepSeekなのだが、GeminiもChatGPTも対話を続ければ、最適解が出てくる。最初のプロンプトの気持ちを汲み取るのがDeepSeekは早いというか、最終的な対策がどうあるべきかを推論しているというべきだろう。考えてみると無駄がない。ChatGPTは対話するためのツールだ。対話していると次第に世界が見えてくる。いいところに着地しそうだ。

このスクリプトの特徴

- 高度な類似度マッチング: 完全一致だけでなく、類似した読みも検出

- 文脈考慮: 前後の単語を考慮してより正確な補正

- 複数単語対応: 複数の単語に跨る用語も検出可能

- 初期プロンプト活用: Whisperの認識段階から専門用語を提示

パラメータ調整のヒント

(DeepSeek V3.1-R1の解決策)

- 類似度閾値 (similarity_threshold):

- 0.5-0.6: 緩め(多くの用語を補正、誤補正の可能性あり)

- 0.7-0.8: 厳しめ(確実なもののみ補正)

- 文脈ウィンドウ (context_window):

- 2-3: 標準(前後2-3語を考慮)

- 5以上: 広い文脈を考慮(処理時間増加)

しかし、AI関連のプログラムはルールベースのロジックから考えると「なんのこっちゃ」みたいな感覚になる。トライ・アンド・エラーの世界だ。whisperのバイナリだけでは足りないということがわかった。ChatGPTと話していると、large-V3のモデルを使うためにはどうするかという話になってきた。分割や類似度マッチングだけではMediumでも足りないということがわかってきていたので、DeepSeekからChatGPTに移行して試すことになりそうだ。結局、何を試すかというのは運命なのだ。明らかに効果のあるM1 MacBook Airを活かすという方向性を目指し始めた。

ハードウェア的な強化の方向性も考え始めていて、できるだけ現環境、M1 MacBook Airを活かすか、AMD Ryzen 5 5500U、16GB、500GB SSDを活かすかを考えているが、他の方策も有り得るという候補としてAndroid PCが最近目についたがまだ遠い。whisperを動かすためにCUDA GPUは高価すぎる。

TurboScribeを使わずにWhisperを使えないかと思っていたら、Pythonでopenai-whisperのライブラリをインストールすると、バイナリ自体もインストールされ、コマンドラインで使える。TurboScribeでは無料プランは30分以内という制限があるので、それ以上になる場合などに使えると思ったが、1時間の動画を処理すると、30分まではまずまずの字幕が得られるが、後半の字幕は空疎なものになる。使えない。内蔵GPUしかないPCではそれは顕著だが、M1 MacBook Airでも多少は良いが同じ傾向にある。収録を一括収録に切り替えようとしていたが、元戻り。

やはり、AI関連は普通のアプリとは違う。配信が滞っている。最近は、AIとの対話に時間を取られて、ショート配信が精一杯、修正の手間が掛かるので字幕づくりが間に合わないからだ。これを何とかしたいというのが、課題。AIで何とかできないか。

自然観察動画の配信も迷う。記録として動画配信のみにして、ショート動画配信はしばらく自粛かな{追記(2025-09-25): 今日、道草に出てみると、あまりそれも意味がない。できることはやるべきだろうと思った}。台湾や中国も台風18号で大災害が起きている。水害はヨーロッパでも起きている。恒常化しないように祈るばかりだ。

YouTubeのニュースを見ていると【防犯カメラが捉え続けた災害】道は濁流になった|西日本豪雨災害【ドキュメント広島】(2018年9月放送)【公式】HOME広島ニュース 51万 回視聴 2018年7月に西日本の広い範囲を襲った豪雨災害。が続けて再生された。その光景を見ていると、当時の大変さを思いだした。【77人が犠牲】江戸時代に土石流が起きていた「谷」に家はなぜ建ったのか|広島土砂災害【ドキュメント広島】(2014年放送)【公式】HOME広島ニュース チャンネル登録者数 20.8万人 531,673 回視聴 2022/08/19が続く。忘れていたのを思い出した。その前の1999年の災害によって平成十二年法律第五十七号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 | e-Gov 法令検索の土砂災害防止法ができたという。

想定外という言葉が近年よく使われる。土石流という概念は変わりつつあるのかもしれない。

Things that one can (but occasionally shouldn’t) do with Perl | Killing-It-with-PERLを調べた。The Day Perl Stood Still: Unveiling A Hidden Power Over C | chrisarg [blogs.perl.org]の記事は、元はこのサイトの記事だ。

github.com/chrisarg (Christos Argyropoulos)は熱烈なPerl信者だった。テキスト以外のものにPerlを使うのが好きだと。こういう人でないと達成できないことだろう。

CUDAや09/23/2025: [Perl]AI時代のプログラミング言語 - Perl is back in the top 10について、ClaudeとChatGPTと対話した。たまたま、ChatGPTの話が展開して、PDL(Perl Data Language)の話になった。気にはなっていたのでインストールしてみた。「cpan PDL」でインストールOKだが、perldl(perlDL shell)が動かない。default.pdlがないというわけだ。

PS C:\Strawberry\perl\bin> perldl

perlDL shell v1.357

PDL comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. For details, see the file

'COPYING' in the PDL distribution. This is free software and you

are welcome to redistribute it under certain conditions, see

the same file for details.

ReadLines, NiceSlice, MultiLines enabled

Reading PDL/default.pdl...

WARNING: Error loading PDL: 'Can't locate PDL/default.pdl in @INC (@INC entries checked: C:/Strawberry/perl/site/lib/MSWin32-x64-multi-thread C:/Strawberry/perl/site/lib C:/Strawberry/perl/vendor/lib C:/Strawberry/perl/lib) at (eval 14) line 1.

' - trying blib.

WARNING: PDL startup not found only plain perl available

Note: AutoLoader not enabled ('use PDL::AutoLoader' recommended)

Strawberry PerlのPerlが動いているはずなのをチェックして、環境変数も間違いないように順序を整えた。調べてみると、default.pdlが存在せず、拡張子がpdlrcとなっている。それをpdlに書き換える。そして、「use PDL::AutoLoader」を書き加えた。

PS C:\Strawberry\perl\bin> perldl perlDL shell v1.357 PDL comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. For details, see the file 'COPYING' in the PDL distribution. This is free software and you are welcome to redistribute it under certain conditions, see the same file for details. ReadLines, NiceSlice, MultiLines enabled Reading PDL/default.pdl... Found docs database C:\Strawberry\perl\site\lib\PDL\pdldoc.db Type 'help' for online help Type 'demo' for online demos Loaded PDL v2.100 (supports bad values) pdl> p sequence(10) [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]

これで、perldlを使えるようになった。「use PDL」とすれば動くけど、手間だろう。

書き加えて置くと、ChatGPTが「cpan PDL::Shell」の選択肢を示したので、途中でインストールするのも試みたところ、次のようなメッセージが出た。ついでに「Text::Levenshtein::XS, Text::Levenshtein::Damerau::XS, Text::Levenshtein, and Text::Levenshtein::Damerau::PP」のインストールを全部試してみた。すべてインストールできた。もっとも、それで問題が解決したわけではないが。

PS C:\Strawberry\perl\bin> cpan PDL::Shell

Loading internal logger. Log::Log4perl recommended for better logging

CPAN: CPAN::SQLite loaded ok (v0.220)

Starting with version 2.29 of the cpan shell, a new download mechanism

is the default which exclusively uses cpan.org as the host to download

from. The configuration variable pushy_https can be used to (de)select

the new mechanism. Please read more about it and make your choice

between the old and the new mechanism by running

o conf init pushy_https

Once you have done that and stored the config variable this dialog

will disappear.

......

Database was generated on Wed, 24 Sep 2025 03:31:27 GMT

......

Once you have done that and stored the config variable this dialog

will disappear.

>(error): Could not expand [PDL::Shell]. Check the module name.

>(info): I can suggest names if you install one of Text::Levenshtein::XS, Text::Levenshtein::Damerau::XS, Text::Levenshtein, and Text::Levenshtein::Damerau::PP

>(info): and you provide the -x option on invocation.

>(error): Skipping PDL::Shell because I couldn't find a matching namespace.

TIOBE Index - TIOBEに「TIOBE Index for September 2025 - September Headline: Perl is back in the top 10」の文字が踊っている。LLMの時代はテキスト処理の時代だ。Perlが活躍するべき時代なのだと思う。時代が追い付いてきたかな。さてどうだろう。

TIOBE Index for September 2025

September Headline: Perl is back in the top 10

I have been asked a lot why Perl is gaining so much popularity recently. Exactly one year ago Perl was at position 27 and now it suddenly pops up at position 10 again. Although Perl has been at position 3 in its heyday (March 2005), Perl's current resurgence is still remarkable and something to be discussed. The technical reason why Perl is rated this high is because of its huge number of books on Amazon. It has 4 times more books listed than for instance PHP, or 7 times more books than Rust. The underlying "real" reason for Perl's increase of popularity is unknown to me.

The only possibility I can think of is that Perl 5 is now gradually considered to become the real Perl. Let me explain. Larry Wall announced a completely new Perl, Perl 6, around 2000. The implementation of this Perl 6 took decades (second system effect), resulting even in a rebranding of the language being called Raku. During these decades, the old development of Perl 5 stalled more or less, and as a result the Perl community was left with uncertainty. At the same time, a nice alternative, Python, matured, and many Perl programmers moved to Python. Now, 25 years later, Perl 6/Raku is at position 129 of the TIOBE index, thus playing no role at all in the programming world. Perl 5 on the other hand is releasing more often recently, thus gaining attention.

What is your take on Perl's surprising come back? Do you know a possible reason? Let me know!

Author:

Paul Jansen

Chief Executive Officer

(Source: TIOBE Index - TIOBE)

Vibe coding a Perl interface to a foreign library - Part 3 | chrisarg [blogs.perl.org](chrisarg (Christos Argyropoulos))は興味深いね。久しぶりに見たけど。[2507.09089] Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivityに言及している。役に立つか、立たないかは何をやるかに大きく依存する。過去の事例があるようなものは役に立つし、専門的な最先端のものには役に立たない可能性が高い。原理(next token prediction)的に当然予想されることだろう。

答えは、The Day Perl Stood Still: Unveiling A Hidden Power Over C | chrisarg [blogs.perl.org](By chrisarg on August 16, 2024 5:33 AM)にあるのかもしれない。PDL(PDL - the Perl Data Language - metacpan.org)がRakuのGrammarの大元なのだろうけど。

おそらく、巨大データセンターへの巨大投資が始まって、その消費エネルギーの大きさに注目が集まっている。当然単位エネルギー消費当たりの計算能力が問題になる。GPU/CPU/メモリなどのハードウェアを如何に効率よく使うかがソフトウェアの問題になる。AI時代のプログラミング言語に要求されるのはパフォーマンスだ。当然みんなやってるよね。

既に凄く長いログが残っている。それを辿って追い掛けてもそれほど有用ではない。ChatGPTは、rakuのDSL生成能力はAIとの親和性が高いとしたが、今一説得性はなかった。rakuスクリプトのデバッグを14回連続失敗したし、僕も辛抱強く粘り強いだけでフォローする能力がなく、ポピュラーとは言えないrakuではあるが、Claudeにダメもとで動くようにしてくれと頼んだ。予想外に一発で動いたが、Claudeがrakuを理解できることがわかったことが最も大きな成果だろう。

Claudeとの対話の中で自然言語の構文解析をGrammarでしようとしたわけだが、ルールベースのGrammarではルールが爆発してしまうという問題がある。ここで、Claudeはギブアップした。残されたのは、Grammarを含んではいるが、Grammarは動いていないスクリプトだった。指摘すると、一貫性のないプログラムであることを認めた。不可能なことはできないわけだ。rakuについていろいろと考えるよい機会にはなった。

いろいろ考えてみても、自分でやりたいことは、Perlでもできるわけで、Rakuに向かう必然性がないかなと思う。できることしか考えていないので、そうなるわけだが、Grammarをこの際きちんと理解しよう。ChatGPTの発案したスクリプトに戻って考え直してみようか。Claudeのものがほとんどだが、合わせて41本のスクリプトが残されている。Rakuの世界を多少探索することはできたが、今のところ、Rakuが必要となるような十分な目的を見出すことはできていない。

ルカーチの「理性の破壊」を読む、あるいは探索する切っ掛けを作ったのは佐藤優 鈴木宗男 【復活の佐藤優、米ロシア・米ウクライナ首脳会談の盲点を徹底解析する。そして朝日新聞の手抜き翻訳と参政党との正しい付き合い方】 令和7年8月20日 佐藤優先生をナマで見に行くch チャンネル登録者数 2.77万人 90,772 回視聴 2025/08/20 鈴木宗男先生と佐藤優先生による新党大地主催・第163回月例東京大地塾だった。

そこには、small worldが開いていて、サルトルにつながった。探索的読書で目に留まったのは「資本主義は非合理主義」という言葉だ。変だな、ちょっと意味が分からないなと思っていた。

先日、たまたま【資本主義は成功するから滅びる】今こそシュンペーターを学ぶ理由/失われた30年が起きたワケとは/イノベーションの必要条件/資本主義崩壊のパターン/合理主義の精神が蔓延すると子どもの数が減る PIVOT 公式チャンネル チャンネル登録者数 352万人 250,825 回視聴 2025/05/23を見て、「資本主義は合理主義だ」と正反対のことを言っていると。こちらの方は特に疑問は持たないわけだが。

マルクス主義、哲学関係はDeepSeekが強いだろうと、「ルカーチの「理性の破壊」に資本主義は非合理主義と書かれていたと思いましたが、間違いではないですか?」「最近、シュンペータ―が資本主義は合理主義と言ったという話と真逆だったので、確認したかったのです。」「「非合理主義的な思想(例えば、当時のファシズムや実存主義的傾向」とありますが、実存主義にはサルトルも含まれますか。サルトルの話の中で、ルカーチの話は出てこないように思いますが?」と訊くことになった。

この点について、いくつかの理由が考えられます。

- 時代的なズレ: ルカーチの主著『理性の破壊』が書かれたのはサルトルが絶頂期を迎える少し前です。ルカーチの実存主義批判の主ターゲットは、サルトルよりもハイデガーやヤスパースといったドイツの実存主義・生の哲学でした**。

- サルトルの巨大な影響力: 戦後、サルトルは世界的スターであり、その議論は「サルトル vs カミュ」や「サルトル vs メルロ=ポンティ」など、同時代のフランス国内の知識人との論争が中心になりがちでした。ルカーチは東欧のマルクス主義者であり、直接の論敵とは見なされにくい面がありました。

- 議論の土台の違い: サルトルの議論は「実存主義」「マルクス主義」「文学」など多岐にわたり、非常に個別的・具体的です。一方、ルカーチのサルトル観は、あくまで「実存主義という非合理主義的思潮の一典型」という、より巨視的で思想史的な枠組みの中に位置づけられています。このため、個別の論点で真っ向から対立するというよりは、ルカーチの大きな物語の中の一キャラクターとして扱われている側面があります。

まとめ

- ルカーチは、その思想的本質から見て、サルトルをも「非合理主義」としての実存主義者の一人と見なしていました。しかし、冷戦下の政治的な状況やサルトルの特異な立場(親ソ的な「進歩的知識人」)から、公には全面批判を展開することは控えました。

- したがって、サルトルについて論じる文脈で、ルカーチの批判が必ずしも前面に出てくるわけではないというのが実情です。

- しかし、ルカーチの思想図式の全体像から見れば、サルトルは明らかに批判の対象となる存在でした。

このように、両者の関係は、純粋な哲学論争というよりも、冷戦期のイデオロギー対立という政治的文脈を色濃く反映した、複雑で屈折したものであったと言えるでしょう。

確認のためにGeminiにも訊いた。三番目の質問「「実存主義やナチズムのような非合理主義」とありますが、実存主義にはサルトルも含まれますか。サルトルの話の中で、ルカーチの話は出てこないように思いますが?」

ルカーチの実存主義批判

ルカーチが批判したのは、実存主義が**「主体と客体の分離」**を過度に強調する点です。

- ヘーゲル弁証法との対比: ヘーゲルは、個人の意識(主観)と社会や歴史(客観)が弁証法的に統一されていくプロセスを重視しました。しかし、ルカーチは、キルケゴールやハイデッガーといった実存主義者がこの弁証法的統一を放棄し、孤立した個人の不安や自由を絶対化していると論じました。

- サルトルの場合: サルトルの有名なテーゼ「実存は本質に先立つ」は、人間にはあらかじめ定められた本質はなく、自由な選択によって自己を形成するという思想です。ルカーチは、この思想が、人間を社会や歴史から切り離し、社会の構造的矛盾から目をそらす役割を果たすと見なしました。つまり、社会的な問題を個人の「選択」や「不安」の問題に還元することで、資本主義の構造的欠陥が隠蔽される、と考えたのです。

サルトルとルカーチの直接的な交流

サルトルとルカーチは、直接的な論争を交わしました。特に、サルトルの「アンガージュマン(社会参加)」の思想をめぐって対立しました。

- サルトルの社会参加: サルトルは、哲学者が社会の不正に対して沈黙すべきではないと考え、積極的に政治活動に関与しました。

- ルカーチの批判: しかしルカーチは、サルトルの社会参加を、「個人の倫理」の範囲にとどまるものだと批判しました。ルカーチによれば、真の社会変革は、個人的な道徳観からではなく、プロレタリアートによる歴史的・構造的な変革を通してのみ実現されます。したがって、サルトルのアプローチは、社会の構造を根本から変えるものではない、とルカーチは考えたのです。

このように、ルカーチは『理性の破壊』では直接サルトルを論じてはいませんが、彼の思想はサルトルの実存主義を非合理主義の一環として位置づけるものであり、両者は異なる視点から資本主義社会の矛盾を捉えていました。

四番目の質問が加わった。「「サルトルとルカーチの直接的な交流」の項の内容はどこに記載があるでしょうか?」。

サルトルとルカーチの直接的な交流や論争に関する内容は、主に以下の資料に見られます。

- サルトルの著作や講演記録: サルトルがルカーチの思想について言及している文章や、講演会での質疑応答の記録。特に、サルトルの講演「主体性とは何か?」の記録には、ルカーチに対する批判的な言及が含まれていることがあります。

- 当時の思想雑誌: 1950年代から60年代にかけて、両者が寄稿していた思想雑誌やジャーナルに、互いの見解を批判し合った文章が掲載されました。

- ルカーチの晩年の著作: ルカーチ自身も、晩年の著作やインタビューで、サルトルをはじめとする当時の実存主義者やマルクス主義者との違いを明確にしようと試みていました。特に、彼の著作**『弁証法の問題』**(社会的存在の存在論のためにの間違いらしい?)や、晩年の口述記録などには、サルトル批判が含まれていることがあります。

ただし、これらの交流はカミュとサルトルのような有名な論争ほど大々的に記録されたものではなく、断片的な言及や批判の形で存在しています。ルカーチのサルトル批判は、彼が『理性の破壊』で展開した非合理主義批判の延長線上にあるもので、実存主義が**「孤立した個人の自由」**を強調することで、社会の構造的な問題を看過しているという彼の根本的な主張に基づいています。

結局、多少表現は違うが基本的に答えは同じだった。ルカーチは資本主義は非合理主義で資本主義に内在する現実の問題を隠蔽しようとしたので、非合理主義で隠蔽してはならないと説いた。シュンペーターは、資本主義の合理主義的な性質が資本主義を崩壊させ、社会主義に移行すると説いた。基本的に同じ方向性の話なのだ。

small worldが開いたのは、AIとの対話のなかであったわけだが・・・読書を深めるツールとしてもLLMは有効だ。

雨音を聴いて、「雨雨降れ降れ 母さんが 蛇の目でお迎え うれしいな ピチピチ チャプチャプ らんらんらん」と口ずさむとなんだか物悲しくなる。静岡県の牧之原市の竜巻で一命を辛うじて取り留めた方の話をYouTubeのニュースで見たが、昔見たツイスターの映画を思い起こさせた。何十針も縫う怪我をされたと。何とも言い難いことばかりが起こっている。自然災害、戦争、AI。果てしない日々が続く。

「無知の知」という言葉がある。どういう意味だろう。おそらく自らが無知であることを知っているという意味だろう。それを思い知らされるのがAIとの対話だ。つまらない、あまり大した出力にならないのは、自らの反映だということだ。AIは鏡だ。そんな感じがする。何を問いかけるのか、それが問題だ。事実についての一般的な質問をすれば、一般的な答えが返る。まとめてはくれているが、予想通りで、それなりの内容だ。自分のレベルがAIの回答に映っている。

コーディングの場合は、趣が違う。コードの目的を達成するために必要な知識が現れる。ChatGPTにもClaudeにもDeepSeekにも教えてもらった。まだまだ知らないことが現れるだろう。

実は、この意味ネットワークを作る旅に出る最初の質問は「Open-Ended Evolutionとは何でしょうか?」だった。切っ掛けは(2) The Sequence Radar #559 : Two Remarkable Papers This Week: Self-Improving Agents and the Limits of LLM Memorizationだった。GeminiにもGrokにも質問した。Grokでは思慮深げな男の人の顔の二枚の写真が突然現れた。冗談だろうと驚いた。何のことやらわからなかった。画像生成モードだったのか。Geminiは実際的で調査的で報告書に終わった。DeepSeekは哲学的で高尚な感じで、「未来とは予測するものでなく創造するものだ」という結論になり、意味ネットワークにつながらなかった。ある意味、つなげるのは難しい。ChatGPTとClaudeにはつながっていった。そういう過程を経ている。

果てしなき日々、どこに向かうだろう。道草は未来を創造するだろうか。その意味ネットワークの変化は創造的だろうか。

Claudeでいろいろ試していると、チャットの遷移で、検討するHTMLをアップロードした段階で既に文字数の制限に達しましたと出てしまう。その後の対話の段階で5時間の制限が出る。制限を越えて、対話が何とか完了してホッとするが、得られるものを調べると動くが構成が破綻している。うまく動いていても機能が削られている。結局、リソースが足りない中でやりくりして苦しんでいる。「これ以上は無理をしているんだね、申し訳ない」と判断して、とうとうDeepSeek-V3.1-R1に移った。

DeepSeek-R1のリソースは、自然観察マップを開発したV3-R1当時、大きいと思ったが、それでも限界があるようにも思われた。当然のことだが。今回も先走るとたしなめられた。現在のコードでの安定化が先だと。前もそういうことがあった。結局、考えても答えが出ないという意味だ。若しくは考えるべきこと、答えるべきことが含まれていないという意味。ある意味、人間的だ。答えず、だんまりになるのが、DeepSeekの特徴だからだ。そういうところは愛想がない。まあ、こちらも答えようがないだろうなあと思いながら発言しているわけだからしょうがない。少し足りない部分、話を敷衍すると、とりなすように建設的な応答が出てくる。

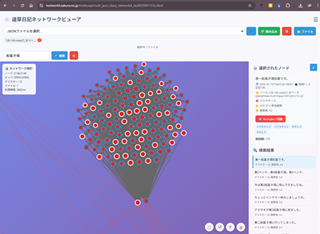

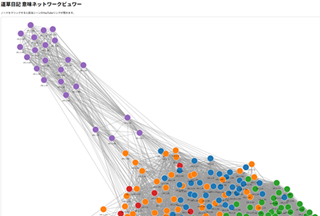

ほぼ完成版の道草日記ネットワークビューアの検索結果表示

道草日記ネットワークビューア(複数ファイル対応版)検索付き。2049行、69KB。

チャットログはThinkingやコード部分を含めて、7764行、285KB、Google Documentsで174ページになる。スクリプト(HTML)が既存のコード部分を省略し始めたのはリソースの不足を意識し始めた可能性がある。検討した五つのスクリプト(HTML)は合計で225KBに達している。本ビューアは四つ目のスクリプト(HTML)。10000行ぐらいの制限があるはず。

問題は我がiPhone XR(メインメモリ3GB)ではしばらくすると固まって動かなくなること。PCでは全く問題ない。今後データ量が10-50倍にはなるだろう。それをどう動かすかが次のテーマになるだろう。

単にデータ量を絞るのが唯一の方法ではないということらしい。10-50倍のデータでも動かす方法が見つかるかもしれない。現在、ネットワークは2000ノード、20000エッジを越えるサイズになっている。

対話の中に、Web Workerが出てきた。ウェブワーカー API - Web API | MDN。知らない事がいくらでも出てくる。そろそろ、大体のことには遭遇したかなと思っていたら、まだまだ足りない。デモ版のコードは作ってくれたので、少し触ってみよう。

おそらく、ノードをチャプターベースではなく、文ベースか段落ベースにするのが賢い方法だろう。かなりノードの数は減るはずだ。チャプターベースであることにも意味はあるが、文脈的な意味を求めるなら無意味だろう。

それはともかく、DeepSeekに再注目しようと思った直接最新の切っ掛けは、【徹底解説 世界のAI戦略】2025年押さえておきたいAIトレンド/「オンプレミスAI」「オープンウェイトモデル」「世界モデル」の特徴/日本企業がAI導入を成功するためには? PIVOT 公式チャンネル チャンネル登録者数 352万人 19,710 回視聴 2025/09/15の動画。

謙虚であれ。AIが思ったように動かないのは自らの責任だ。人間と同じ。無理難題を吹っ掛けていくと、何とかこなそうと頑張ってくれるが、とうとうブラウザがハングした。恐れていたことが起こった。計算量の爆発だ。高性能なPCなら問題ないかもしれない。M1 MacBook Airではブラウザのハングは何とか避けられたがお手上げだ。データ量を増やしていけばいずれ生じる問題だったが、AI関連はWEBアプリでも問題が生じるだろう。

Claudeも万能ではない。当然のことだが不可能なことはできない。Claudeの場合はメッセージ量の制限、5時間の時間制限がある。5時間の測り方はよくわからないが。俎上に上げられるスクリプトやHTMLは1000行までだろう。

意味的なネットワークで何か表現をするという方向性はどうも無理筋な感じがあるような気がしてきた。AIが持てあますようでは無理がある。いずれ検索と時系列を組み合わせるような仕組みが必要だろうとは思っていたが。

チャットの遷移の影響だろうが、いつのまにか、sentence transfomerが日本語に適したものから英語に戻っている。戻すと、カテゴリに意味がかなり戻ってくる。ネットワークもかなり軽くなる。ハングが収まり、実用的ではないが動く気配を見せている。さてさて、自分で少し探る時間が必要だろう。

限界に挑戦するために機能を拡張していくと、ノード検索を追加しようとしたところでHTMLにおかしい場所が出てくる。1400-1500行になったところだ。エラーの原因を追究しようとして、スクリプトが書き直されたが、動かなかった。そのために100行ぐらい増えたしね。正常に動作したのは1000行ぐらいまで。ここらでClaudeはあきらめるべきだろう。後は自分でどこまでできるかだが。うまく動けばコードレヴューの動機は低いが、動かないと少し見てみる必要がある。そのまま他のAIに移行するのは無責任だろうから。

いろいろ考えた末、正常に動くものに戻って、文ベースのクラスタリングをWEBに載せたいと思った。以前は読み込むjsonファイルがハードコードされていたのだが、チャットの遷移でローカルやURL(実際には非実用)から読み込めるような仕様になった。jsonを選べる必要はあるのだが、この仕様では人に見せるには都合が悪い。データは道草日記にしか存在しない。一つのjson毎にHTMLを作るのも面倒なので、ハードコードしたもののリストから一つ選んだり、複数のjsonを合わせて読み込めるようになった。

道草日記ネットワークビューア(複数ファイル対応版)

道草日記ネットワークビューア(複数ファイル対応版)。1399行。

URL読み込みは使えないので削除してくれてもよかったのだが・・・、まあいいか。これで一つの成果が得られた言えるだろう。データの読み込みには数秒掛かる。あれ、スマホでは動かない?

下記のやり取りで、改訂版を辛うじて作った。道草日記ネットワークビューア(複数ファイル対応版)、1523行。{追記(2025-09-17): 動いていると思ったが、いやはや、既にPC版の詳細表示が無くなっている。}

私: ありがとうございます。動きました。URL読み込みは不要なので削除し、スマホ対応のレスポンシブデザインにして欲しい。

Claude: URL読み込み機能を削除し、完全にスマホ対応したレスポンシブデザインに最適化しました!

主な改善点

- スマホ最適化

- レスポンシブヘッダー: 縦積みレイアウトで情報を整理

- タッチフレンドリーボタン: 大きめのボタンとタップ領域

- モバイル専用サイドバー: スライド式でオーバーレイ表示

- フローティングボタン: 右下に配置してアクセス性向上

- UI/UX改善

- コンパクト表示: 画面の限られたスペースを有効活用

- 視認性向上: フォントサイズとコントラストを最適化

- タッチ操作対応: ホバーエフェクトをタッチデバイスで無効化

- 統計表示簡略化: 画面サイズに応じて情報を調整

- 操作性の改善

- 自動サイドバー表示: モバイルでノードタップ時に詳細を自動表示

- オーバーレイ操作: 背景タップでサイドバーを閉じる

- 力学パラメータ調整: 小さな画面での最適な配置

- 画面サイズ対応

- 768px以下: タブレット・スマホ対応

- 480px以下: 小さなスマートフォン対応

- デスクトップ: 従来通りの横並びレイアウト

- 削除された機能

- URL読み込み機能とその関連UI

- URL入力フィールドとボタン

- URL関連のエラーハンドリング

これで、どんなデバイスからでも快適に道草日記ネットワークビューアを使用できるようになりました!

内容的にはPCで動かすのが本道だろうね。古いiPad Pro(4GB)では動きが遅すぎる。iPhone XR(3GB)では一応動く。しかし画面が小さすぎるね。もっと改善の余地ありか。

文や段落を考慮したとしても、生成するクラスタにどのような意味があるのかわからないように思える。もともとそういう無意味な組み立てでスクリプトが出てきているのは良くないよね。中途半端で先に進めない。しかし、自然に含まれる概念が浮かび上がれば素晴らしい。尤も、字幕チャプターにそれを期待する方がおかしいかな。拡張ハッシュタグや読書タグに相当する仕組みが必要と思うわけだが、現実は変わらない。

私: 8日分24動画のデータを入れてみました。検索してみると、検索語を含むチャプターは近い位置に集まっていますが、クラスタの意味は不明な感じです。クラスタの概念を制御できないでしょうか。それをクラスタのタイトルにしたいですね。自然観察は魚、鳥、虫、甲殻類などの動物、樹木、低木、草花、キノコなどの植物・地衣類、潮位・水位、透明度、水温、干潟と船着き場の石段・石畳の話題、読書関係、道草日記収録・表現のテクノロジー・アウトプットが内容になります。

PS D:\nature_observation_system\data\chapters> python chapters_network_gen6c_m2_cleaned_ex2.py cluster_1: 1217件のチャプター cluster_3: 426件のチャプター cluster_2: 59件のチャプター cluster_4: 302件のチャプター cluster_0: 142件のチャプター 生成されたリンク数: 102662 JSON生成完了:129-140-wwp27_chap_cleaned_gen6c_model2.json

Claude: 素晴らしい進展ですね!8日分24動画で2146チャプターという豊富なデータが得られています。クラスター分析の結果を見ると、確かにクラスターの意味的解釈が課題ですね。

- クラスター概念制御のアプローチ

- セマンティック・ラベリング手法

- キーワード分析によるクラスター特徴抽出

python # 各クラスターの特徴的キーワード抽出 def extract_cluster_keywords(cluster_texts, top_n=10): vectorizer = TfidfVectorizer(max_features=1000, stop_words='japanese') cluster_tfidf = vectorizer.fit_transform(cluster_texts) feature_names = vectorizer.get_feature_names_out() # 各クラスターの特徴スコア計算 return top_keywords

- 事前定義カテゴリでの制御

- あなたが挙げた内容カテゴリを基に:

python predefined_categories = { 'marine_life': ['魚', '甲殻類', '潮位', '水位', '透明度', '水温'], 'terrestrial_animals': ['鳥', '虫', '動物'], 'plants': ['樹木', '低木', '草花', 'キノコ', '地衣類'], 'infrastructure': ['干潟', '船着き場', '石段', '石畳'], 'reading': ['読書', '本', '著者'], 'technology': ['収録', '表現', 'テクノロジー', 'アウトプット'] }

- 階層クラスタリング + ラベル付け

- 段階的アプローチ

python # Step 1: 大分類(自然観察 vs 読書 vs 技術) # Step 2: 中分類(動物 vs 植物 vs 環境) # Step 3: 小分類(具体的な対象)- LLMベースのクラスター解釈

- 各クラスターの代表的なテキストをLLMに送って:

prompt 以下のテキスト群の共通テーマを1-3語で要約してください: - [cluster_sample_texts]- 実装の提案

- A. 教師ありクラスタリング

python # 事前定義カテゴリでの分類 from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer from sklearn.naive_bayes import MultinomialNB # カテゴリ辞書を使った分類器訓練 classifier = train_category_classifier(predefined_categories) cluster_labels = classifier.predict(chapter_texts)- B. トピックモデリング + クラスタリング

python from sklearn.decomposition import LatentDirichletAllocation # LDAでトピック抽出 → クラスタリング lda = LatentDirichletAllocation(n_components=6) topic_distributions = lda.fit_transform(tfidf_matrix) # トピック名を自動生成現在のクラスター分布(cluster_1が1217件と圧倒的)を見ると、恐らく読書関連が支配的になっているのでは?まずは各クラスターの代表的なチャプターテキストを確認して、どのような内容が集まっているか見てみることをお勧めします。

私:

添付: chapters_network_gen6c_m2_cleaned_ex2.py、85行

現在のjson生成スクリプトは、添付するものになります。

Claude: スクリプトを拝見しました。クラスター概念を制御してタイトル化するために、以下のような改良を提案します:

改良版クラスター分析スクリプト

# pip install sentence-transformers scikit-learn pandas numpy import pandas as pd from sentence_transformers import SentenceTransformer from sklearn.cluster import KMeans from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer from collections import Counter import json import re # 1. TSV読み込み df = pd.read_csv("129-140-wwp27.txt", sep="\t", names=["diary_ID","video_num","datetime","url","text"]) # 2. 事前定義カテゴリ辞書 predefined_categories = { 'marine_life': ['魚', '甲殻類', '潮位', '水位', '透明度', '水温', '海', '潮', '波'], 'birds': ['鳥', '鳴き声', '飛ぶ', 'スズメ', 'カラス', 'ハト'], 'insects': ['虫', '蝶', '蜂', 'アリ', 'バッタ', '昆虫'], 'plants': ['樹木', '低木', '草花', 'キノコ', '地衣類', '花', '葉', '木', '植物'], 'infrastructure': ['干潟', '船着き場', '石段', '石畳', '道', '橋', 'ベンチ'], 'reading': ['読書', '本', '著者', '小説', '文庫', 'ページ', '内容'], 'technology': ['収録', '表現', 'テクノロジー', 'アウトプット', '動画', '撮影', 'カメラ'] } def categorize_text(text, categories): """テキストをカテゴリ分類する""" scores = {} for category, keywords in categories.items(): score = sum(1 for keyword in keywords if keyword in text) if score > 0: scores[category] = score if scores: return max(scores, key=scores.get) else: return 'other' # 3. Embedding生成 model = SentenceTransformer('paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2') embeddings = model.encode(df["text"].tolist()) df["embedding"] = embeddings.tolist() # 4. 事前カテゴリ分類 df["category"] = df["text"].apply(lambda x: categorize_text(x, predefined_categories)) # 5. クラスタリング kmeans = KMeans(n_clusters=7, random_state=0).fit(embeddings) # クラスタ数を7に増加 df["cluster"] = kmeans.labels_ # 6. 各クラスターの特徴分析とラベル生成 def analyze_cluster_features(cluster_df): """クラスターの特徴を分析してラベルを生成""" # カテゴリ分布を確認 category_dist = cluster_df["category"].value_counts() dominant_category = category_dist.index[0] if len(category_dist) > 0 else "unknown" # 頻出語分析 all_text = " ".join(cluster_df["text"].tolist()) # 特徴的なキーワード抽出 keywords = [] for category, word_list in predefined_categories.items(): for word in word_list: if word in all_text: count = all_text.count(word) if count > 2: # 3回以上出現 keywords.append((word, count)) # 上位キーワードでラベル生成 top_keywords = sorted(keywords, key=lambda x: x[1], reverse=True)[:3] # ラベル決定ロジック if dominant_category == "reading" and len([k for k in top_keywords if k[0] in predefined_categories["reading"]]) > 0: return "読書・書籍" elif dominant_category == "marine_life": return "海洋観察" elif dominant_category == "birds": return "野鳥観察" elif dominant_category == "plants": return "植物観察" elif dominant_category == "infrastructure": return "環境・場所" elif dominant_category == "technology": return "技術・収録" elif top_keywords: # 上位キーワードからラベル生成 return f"{top_keywords[0][0]}関連" else: return f"その他({dominant_category})" cluster_labels = {} for cluster_id in sorted(df["cluster"].unique()): cluster_df = df[df["cluster"] == cluster_id] label = analyze_cluster_features(cluster_df) cluster_labels[cluster_id] = label print(f"Cluster {cluster_id}: {label} ({len(cluster_df)}件のチャプター)") # デバッグ情報: カテゴリ分布 category_dist = cluster_df["category"].value_counts() print(f" カテゴリ分布: {dict(category_dist.head(3))}") # 7. クラスターラベルをデータフレームに追加 df["cluster_label"] = df["cluster"].map(cluster_labels) # 8. リンク生成(既存のロジック) links = [] threshold = 0.55 for cluster_id in df["cluster"].unique(): cluster_df = df[df["cluster"] == cluster_id] cluster_indices = cluster_df.index.tolist() # 同一クラスタ内でのみリンク生成 for i, idx_i in enumerate(cluster_indices): for j, idx_j in enumerate(cluster_indices): if i < j: sim = cosine_similarity( [df.iloc[idx_i]["embedding"]], [df.iloc[idx_j]["embedding"]] )[0][0] if sim > threshold: links.append({ "source": f"{df.iloc[idx_i]['diary_ID']}_{df.iloc[idx_i]['video_num']}_{idx_i}", "target": f"{df.iloc[idx_j]['diary_ID']}_{df.iloc[idx_j]['video_num']}_{idx_j}", "similarity": sim, "cluster": cluster_id, "cluster_label": cluster_labels[cluster_id] }) print(f"\n? 生成されたリンク数: {len(links)}") def youtube_id_from_url(url: str) -> str: if "youtu.be/" in url: return url.split("youtu.be/")[1].split("?")[0] elif "watch?v=" in url: return url.split("watch?v=")[1].split("&")[0] return None def official_thumbnail_url(url: str) -> str: video_id = youtube_id_from_url(url) return f"https://img.youtube.com/vi/{video_id}/hqdefault.jpg" # 9. ノード作成 nodes = [] for idx, row in df.iterrows(): node_id = f"{row['diary_ID']}_{row['video_num']}_{idx}" thumb_url = official_thumbnail_url(row["url"]) nodes.append({ "id": node_id, "diary_ID": row["diary_ID"], "video_num": int(row["video_num"]), "datetime": row["datetime"], "text": row["text"], "cluster": int(row["cluster"]), "cluster_label": row["cluster_label"], "category": row["category"], "video": row["url"], "thumbnail": thumb_url }) # 10. クラスター統計情報を追加 cluster_stats = {} for cluster_id, label in cluster_labels.items(): cluster_df = df[df["cluster"] == cluster_id] cluster_stats[str(cluster_id)] = { "label": label, "count": len(cluster_df), "category_distribution": dict(cluster_df["category"].value_counts()), "date_range": { "earliest": cluster_df["datetime"].min(), "latest": cluster_df["datetime"].max() } } # 11. JSON出力 output = { "nodes": nodes, "links": links, "cluster_stats": cluster_stats, "metadata": { "total_chapters": len(df), "total_clusters": len(cluster_labels), "similarity_threshold": threshold, "model_used": "paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2" } } with open("129-140-wwp27_chap_cleaned_gen6c_model2_labeled.json","w",encoding="utf-8") as f: json.dump(output,f,ensure_ascii=False,indent=2) print("JSON生成完了:129-140-wwp27_chap_cleaned_gen6c_model2_labeled.json") # 12. クラスター分析結果の要約出力 print("\n=== クラスター分析結果 ===") for cluster_id in sorted(cluster_labels.keys()): stats = cluster_stats[str(cluster_id)] print(f"{cluster_labels[cluster_id]}: {stats['count']}件") print(f" 期間: {stats['date_range']['earliest']} - {stats['date_range']['latest']}") print(f" 主要カテゴリ: {list(stats['category_distribution'].keys())[:3]}") print()主な改良点

- 事前定義カテゴリシステム

- あなたが挙げた内容(海洋生物、鳥類、昆虫、植物、インフラ、読書、技術)を辞書として定義

- テキスト内のキーワード出現頻度でカテゴリ分類

- クラスターラベル自動生成

- 各クラスター内の支配的カテゴリを分析

- 頻出キーワードから意味的なラベルを生成

- 「読書・書籍」「海洋観察」「野鳥観察」などの分かりやすいタイトル

- 統計情報の充実

- クラスター統計(cluster_stats)を追加

- 各クラスターの件数、カテゴリ分布、期間範囲

- メタデータで分析パラメータを記録

- 出力データの拡張

- ノードにcluster_labelとcategoryを追加

- リンクにもcluster_labelを追加

- レスポンシブ・ネットワーク・ビュワーでの表示が改善される

- デバッグ情報

- 各クラスターの特徴を詳細に出力

- カテゴリ分布の可視化

このスクリプトを使うことで、クラスター1が「読書・書籍」、クラスター2が「海洋観察」のように、意味的に理解しやすいラベルが付くはずです。キーワード辞書は実際のデータを見て調整してください。

「群盲象を撫でる」という諺がある。眼が見えなくても「心眼で見よ」ということかもしれない。水面下の魚を見るように。LLMの動作は心眼で見る必要がある。想像力で見る。上記のスクリプトは「json.dump(output,f,ensure_ascii=False,indent=2)」の箇所が「TypeError: Object of type int32 is not JSON serializable」というエラーになって動かない。Claudeは何度もデバッグに挑戦したがクリアできなかった。我が心眼はお見通しというか、これは無理だなと、自分でググり始めた。「json.dump(output,f,ensure_ascii=False,indent=2, default=float)」で動くようになる。どこに書いてあるかって、ググれば与えられん(json - Convert numpy type to python - Stack Overflow)。こういうのには生成AIは、ChatGPTも同じ、弱いことがわかっている。できることなら最初からできる。付き合っていればわかるよ。細部を見よ、そこに答えがある。

私: HTMLを添付しました。よろしくお願いします。

新しい会話で伝える情報

- 現在の状況

- 図書館帰りの道草日記のネットワーク分析プロジェクト

- 8日分24動画、2146チャプターのデータ

- クラスター分析済み(7つのクラスター)

- 現在のデータ構造

- JSONファイルにcluster_labelフィールド付きで出力済み

- 汽水域観察、野鳥観察、植物観察などのラベル

- 解決したい課題

- レスポンシブ・ネットワーク・ビュワーでクラスターラベルを表示したい

- HTMLファイルの修正方法を知りたい

- 技術スタック

- Python(Sentence Transformers、scikit-learn)

- HTML/JavaScript/D3.js(推測)でのネットワーク可視化

Claude: 添付されたHTMLファイルを確認しました。このネットワークビューワーでクラスターラベルを表示するための修正方法をお教えします。

現在のコードでは d.cluster を使用してクラスター情報を表示していますが、cluster_label フィールドも活用してより分かりやすい表示にできます。

クラスターラベル対応ネットワークビューワー

<!DOCTYPE html> <html lang="ja"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>図書館帰り道草日記 意味ネットワークビュワー</title> <script src="https://d3js.org/d3.v7.min.js"></script> <style> * { box-sizing: border-box; } body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif; margin: 0; padding: 10px; background: #f5f5f5; overflow-x: hidden; } .header { background: white; padding: 15px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1); margin-bottom: 15px; } h1 { margin: 0 0 10px 0; font-size: 1.5rem; color: #333; } .description { color: #666; font-size: 0.9rem; margin-bottom: 15px; } .search-container { display: flex; gap: 8px; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 10px; } #searchBox { flex: 1; min-width: 200px; padding: 10px; border: 2px solid #ddd; border-radius: 6px; font-size: 16px; /* iOS zoom prevention */ } .search-btn { padding: 10px 20px; background: #007bff; color: white; border: none; border-radius: 6px; cursor: pointer; font-size: 14px; white-space: nowrap; transition: background 0.2s; } .search-btn:hover { background: #0056b3; } .search-btn:active { transform: scale(0.98); } .cluster-legend { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-top: 10px; padding: 10px; background: #f8f9fa; border-radius: 6px; font-size: 12px; } .legend-item { display: flex; align-items: center; gap: 5px; padding: 4px 8px; background: white; border-radius: 4px; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.1); cursor: pointer; transition: all 0.2s; } .legend-item:hover { transform: translateY(-1px); box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.15); } .legend-color { width: 12px; height: 12px; border-radius: 50%; } .legend-item.filtered { opacity: 0.3; } #graph { background: white; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1); overflow: hidden; position: relative; } svg { display: block; width: 100%; height: auto; } .node { stroke: #fff; stroke-width: 2px; cursor: pointer; transition: all 0.2s ease; } .node:hover { stroke-width: 3px; filter: brightness(1.1); } .node.filtered { opacity: 0.1; } .link.filtered { opacity: 0.05; } .tooltip { position: absolute; background: rgba(0,0,0,0.9); color: white; padding: 12px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.3); pointer-events: none; display: none; max-width: 320px; font-size: 13px; z-index: 1001; line-height: 1.4; } .tooltip img { width: 100%; height: auto; border-radius: 4px; margin: 8px 0; } .tooltip a { color: #4fc3f7; text-decoration: none; } .cluster-badge { display: inline-block; background: rgba(255,255,255,0.2); padding: 2px 6px; border-radius: 3px; font-size: 11px; margin-bottom: 4px; } #infoPanel { position: fixed; bottom: 0; left: 0; right: 0; max-height: 50vh; background: white; border-top: 2px solid #ddd; box-shadow: 0 -4px 12px rgba(0,0,0,0.15); padding: 20px; overflow-y: auto; font-size: 14px; display: none; z-index: 1000; transform: translateY(100%); transition: transform 0.3s ease; } #infoPanel.show { transform: translateY(0); } .panel-header { display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-bottom: 15px; } .close-btn { background: #dc3545; color: white; border: none; border-radius: 50%; width: 32px; height: 32px; cursor: pointer; font-size: 18px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; flex-shrink: 0; } .close-btn:hover { background: #c82333; } .panel-cluster-info { background: #f8f9fa; padding: 10px; border-radius: 6px; margin-bottom: 15px; } .panel-content img { width: 100%; max-width: 400px; height: auto; border-radius: 8px; margin: 10px 0; } .youtube-link { display: inline-block; background: #ff0000; color: white; padding: 12px 20px; text-decoration: none; border-radius: 6px; margin-top: 10px; transition: background 0.2s; } .youtube-link:hover { background: #cc0000; } .controls { position: absolute; top: 10px; right: 10px; display: flex; gap: 5px; } .control-btn { background: rgba(255,255,255,0.9); border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px; padding: 8px; cursor: pointer; font-size: 12px; transition: all 0.2s; } .control-btn:hover { background: white; box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1); } /* Mobile optimizations */ @media (max-width: 768px) { body { padding: 5px; } .header { padding: 12px; } h1 { font-size: 1.3rem; } .search-container { flex-direction: column; } #searchBox { min-width: unset; } .cluster-legend { flex-direction: column; gap: 4px; } .legend-item { justify-content: flex-start; } .node { stroke-width: 1px; } .tooltip { max-width: calc(100vw - 20px); font-size: 12px; } #infoPanel { max-height: 60vh; padding: 15px; } .controls { top: 5px; right: 5px; } .control-btn { padding: 6px; font-size: 11px; } } /* Very small screens */ @media (max-width: 480px) { .tooltip { position: fixed; bottom: 20px; left: 10px; right: 10px; max-width: unset; } } </style> </head> <body> <div class="header"> <h1>図書館帰りの道草日記 意味ネットワークビュワー</h1> <p class="description">ノードをクリックすると該当シーンの詳細が表示されます。クラスターをクリックしてフィルタリングできます。</p> <div class="search-container"> <input type="text" id="searchBox" placeholder="字幕テキスト検索"> <button class="search-btn" onclick="searchNodes()">検索</button> </div> <div class="cluster-legend" id="clusterLegend"></div> </div> <div id="graph"> <div class="controls"> <button class="control-btn" onclick="resetZoom()">リセット</button> <button class="control-btn" onclick="fitToScreen()">全体表示</button> <button class="control-btn" onclick="clearFilters()">全表示</button> </div> </div> <div class="tooltip" id="tooltip"></div> <div id="infoPanel"> <div class="panel-header"> <div></div> <button class="close-btn" onclick="hidePanel()">×</button> </div> <div class="panel-content" id="panelContent"></div> </div> <script> // グローバル変数 let svg, g, zoom, simulation, nodes, links, node, link, label; let currentTransform = d3.zoomIdentity; let filteredClusters = new Set(); let clusterColors = {}; let clusterLabels = {}; // JSONデータ読み込み d3.json("129-140-wwp27_chap_cleaned_gen7c_model2_labeled_r6.json").then(data => { nodes = data.nodes; links = data.links; // クラスター情報を抽出 extractClusterInfo(); createClusterLegend(); initializeGraph(); }).catch(error => { console.error("データの読み込みに失敗しました:", error); d3.select("#graph").html("<p style='padding: 20px; text-align: center; color: #666;'>データファイルが見つかりません</p>"); }); function extractClusterInfo() { const color = d3.scaleOrdinal(d3.schemeCategory10); const clusters = new Set(); nodes.forEach(d => { if (d.cluster !== undefined) { clusters.add(d.cluster); clusterColors[d.cluster] = color(d.cluster); // cluster_labelがあればそれを使用、なければcluster番号を使用 clusterLabels[d.cluster] = d.cluster_label || `クラスター ${d.cluster}`; } }); } function createClusterLegend() { const legend = d3.select("#clusterLegend"); const clusters = Object.keys(clusterColors).sort((a, b) => a - b); const legendItems = legend.selectAll(".legend-item") .data(clusters) .enter() .append("div") .attr("class", "legend-item") .on("click", (event, clusterId) => { toggleClusterFilter(clusterId); }); legendItems.append("div") .attr("class", "legend-color") .style("background-color", d => clusterColors[d]); legendItems.append("span") .text(d => clusterLabels[d]); } function toggleClusterFilter(clusterId) { if (filteredClusters.has(clusterId)) { filteredClusters.delete(clusterId); } else { filteredClusters.add(clusterId); } updateVisibility(); updateLegendAppearance(); } function updateVisibility() { // ノードの表示/非表示 node.classed("filtered", d => filteredClusters.has(String(d.cluster))); // リンクの表示/非表示(両端のノードが非表示なら非表示) link.classed("filtered", d => filteredClusters.has(String(d.source.cluster)) || filteredClusters.has(String(d.target.cluster)) ); // ラベルの表示/非表示 label.style("display", d => filteredClusters.has(String(d.cluster)) ? "none" : "block" ); } function updateLegendAppearance() { d3.selectAll(".legend-item") .classed("filtered", d => filteredClusters.has(d)); } function clearFilters() { filteredClusters.clear(); updateVisibility(); updateLegendAppearance(); } function initializeGraph() { // 画面サイズに応じてSVGサイズを設定 const container = document.getElementById("graph"); const containerRect = container.getBoundingClientRect(); const width = containerRect.width; const height = Math.max(600, window.innerHeight * 0.6); svg = d3.select("#graph").append("svg") .attr("width", width) .attr("height", height) .attr("viewBox", `0 0 ${width} ${height}`) .attr("preserveAspectRatio", "xMidYMid meet"); simulation = d3.forceSimulation(nodes) .force("link", d3.forceLink(links).id(d=>d.id).distance(100)) .force("charge", d3.forceManyBody().strength(-200)) .force("center", d3.forceCenter(width/2, height/2)) .force("collision", d3.forceCollide().radius(25)); g = svg.append("g"); link = g.append("g") .attr("stroke", "#999") .attr("stroke-opacity", 0.6) .selectAll("line") .data(links) .join("line") .attr("stroke-width", d => Math.max(1, d.similarity*3)); node = g.append("g") .selectAll("circle") .data(nodes) .join("circle") .attr("r", d => Math.min(25, Math.max(15, d.text ? d.text.length / 10 : 15))) .attr("fill", d => clusterColors[d.cluster] || "#999") .attr("class","node") .call(drag(simulation)); label = g.append("g") .selectAll("text") .data(nodes) .join("text") .text(d => d.id) .attr("font-size", "10px") .attr("dy", 4) .attr("text-anchor", "middle") .attr("pointer-events", "none") .attr("fill", "#333"); zoom = d3.zoom() .scaleExtent([0.1, 10]) .on("zoom", (event) => { currentTransform = event.transform; g.attr("transform", event.transform); }); svg.call(zoom); setupTooltips(); setupNodeInteractions(); simulation.on("tick", () => { link.attr("x1", d=>d.source.x) .attr("y1", d=>d.source.y) .attr("x2", d=>d.target.x) .attr("y2", d=>d.target.y); node.attr("cx", d=>d.x) .attr("cy", d=>d.y); label.attr("x", d=>d.x) .attr("y", d=>d.y); }); // 初期表示を全体に合わせる setTimeout(() => fitToScreen(), 100); } function setupTooltips() { const tooltip = d3.select("#tooltip"); let tooltipTimeout; node.on("mouseover", (event, d) => { clearTimeout(tooltipTimeout); if (window.innerWidth > 768) { // PC only const clusterLabel = clusterLabels[d.cluster] || `クラスター ${d.cluster}`; tooltip.style("display", "block") .html(` <div class="cluster-badge">${clusterLabel}</div> <strong>ID: ${d.id}</strong><br> ${d.text ? d.text.substring(0, 100) + (d.text.length > 100 ? '...' : '') : 'テキストなし'}<br> ${d.thumbnail ? `<img src="${d.thumbnail}" alt="thumbnail">` : ''} ${d.video ? `<br><a href="${d.video}" target="_blank">? YouTubeで見る</a>` : ''} `); } }).on("mousemove", (event) => { if (window.innerWidth > 768) { tooltip.style("left", Math.min(event.pageX + 10, window.innerWidth - 340) + "px") .style("top", Math.max(event.pageY - 10, 10) + "px"); } }).on("mouseout", () => { tooltipTimeout = setTimeout(() => { tooltip.style("display", "none"); }, 100); }); } function setupNodeInteractions() { node.on("click", (event, d) => { event.stopPropagation(); showNodeInfo(d); }); // 背景クリックでパネルを閉じる svg.on("click", () => { hidePanel(); }); } function showNodeInfo(d) { const panel = d3.select("#infoPanel"); const content = d3.select("#panelContent"); const formattedTime = d.datetime ? formatDateTime(d.datetime) : '日時不明'; const clusterLabel = clusterLabels[d.cluster] || `クラスター ${d.cluster}`; content.html(` <div class="panel-cluster-info"> <strong>クラスター:</strong> ${clusterLabel}<br> <strong>クラスターID:</strong> ${d.cluster || 'なし'}<br> <strong>ノードID:</strong> ${d.id} </div> <strong>日時:</strong> ${formattedTime}<br> <p style="margin: 15px 0; line-height: 1.5;">${d.text || 'テキストがありません'}</p> ${d.thumbnail ? `<img src="${d.thumbnail}" alt="thumbnail">` : ''} ${d.video ? `<a href="${d.video}" target="_blank" class="youtube-link">? YouTubeで見る</a>` : ''} `); panel.style("display", "block"); setTimeout(() => panel.classed("show", true), 10); } function hidePanel() { const panel = d3.select("#infoPanel"); panel.classed("show", false); setTimeout(() => panel.style("display", "none"), 300); } function drag(simulation) { function dragstarted(event, d) { if (!event.active) simulation.alphaTarget(0.3).restart(); d.fx = d.x; d.fy = d.y; } function dragged(event, d) { d.fx = event.x; d.fy = event.y; } function dragended(event, d) { if (!event.active) simulation.alphaTarget(0); d.fx = null; d.fy = null; } return d3.drag() .on("start", dragstarted) .on("drag", dragged) .on("end", dragended); } function formatDateTime(isoString) { try { const dt = new Date(isoString); const year = dt.getFullYear(); const month = dt.getMonth() + 1; const day = dt.getDate(); const hour = dt.getHours(); const minute = dt.getMinutes(); const second = dt.getSeconds(); return `${year}年${month}月${day}日 ${hour}時${minute}分${second}秒`; } catch { return '日時解析エラー'; } } function searchNodes() { const query = document.getElementById("searchBox").value.trim(); if (!query) return; const regex = new RegExp(query, 'i'); // 全ノードをリセット node.attr("stroke", "#fff") .attr("stroke-width", 2) .attr("fill", d => clusterColors[d.cluster] || "#999"); // ヒットノードを強調 const hits = node.filter(d => d.text && regex.test(d.text)) .attr("stroke", "red") .attr("stroke-width", 4) .attr("fill", "yellow"); if (!hits.empty()) { const hitData = hits.data(); focusOnNodes(hitData); } else { alert('該当するノードが見つかりませんでした'); } } function focusOnNodes(nodeData) { if (!nodeData.length) return; // 最初のノードにフォーカス const d = nodeData[0]; const containerRect = document.getElementById("graph").getBoundingClientRect(); const scale = Math.min(2, containerRect.width / 400); const transform = d3.zoomIdentity .translate(containerRect.width/2 - d.x * scale, containerRect.height/2 - d.y * scale) .scale(scale); svg.transition() .duration(750) .call(zoom.transform, transform); } function resetZoom() { svg.transition() .duration(750) .call(zoom.transform, d3.zoomIdentity); } function fitToScreen() { if (!nodes || !nodes.length) return; // ノードの境界を計算 const xExtent = d3.extent(nodes, d => d.x); const yExtent = d3.extent(nodes, d => d.y); const containerRect = document.getElementById("graph").getBoundingClientRect(); const padding = 50; const nodeWidth = xExtent[1] - xExtent[0]; const nodeHeight = yExtent[1] - yExtent[0]; const scale = Math.min( (containerRect.width - padding * 2) / nodeWidth, (containerRect.height - padding * 2) / nodeHeight, 1 ); const centerX = (xExtent[0] + xExtent[1]) / 2; const centerY = (yExtent[0] + yExtent[1]) / 2; const transform = d3.zoomIdentity .translate(containerRect.width/2 - centerX * scale, containerRect.height/2 - centerY * scale) .scale(scale); svg.transition() .duration(1000) .call(zoom.transform, transform); } // ウィンドウリサイズ対応 window.addEventListener('resize', () => { if (!svg) return; const container = document.getElementById("graph"); const containerRect = container.getBoundingClientRect(); const width = containerRect.width; const height = Math.max(600, window.innerHeight * 0.6); svg.attr("width", width) .attr("height", height) .attr("viewBox", `0 0 ${width} ${height}`); if (simulation) { simulation.force("center", d3.forceCenter(width/2, height/2)); simulation.alpha(0.1).restart(); } }); // キーボードショートカット document.addEventListener('keydown', (event) => { if (event.key === 'Escape') { hidePanel(); } else if (event.key === 'Enter' && document.activeElement.id === 'searchBox') { searchNodes(); } }); // グローバル関数として公開 window.hidePanel = hidePanel; window.searchNodes = searchNodes; window.resetZoom = resetZoom; window.fitToScreen = fitToScreen; window.clearFilters = clearFilters; </script> </body> </html>主な改善点をご説明します:

追加した機能

- クラスターラベル表示

- cluster_labelフィールドを活用してクラスター名を表示

- ない場合は「クラスター N」として表示

- クラスター凡例(レジェンド)

- ヘッダー部分にクラスターごとの色付き凡例を追加

- 各クラスターの名前と色を視覚的に確認可能

- クラスターフィルタリング機能

- 凡例をクリックして特定のクラスターを非表示にできる

- 複数クラスターの組み合わせフィルタリングが可能

- 「全表示」ボタンでフィルターをリセット

- 改良されたツールチップ

- ツールチップにクラスター名を表示

- より分かりやすいレイアウト

- 詳細パネルの改善

- クラスター情報を専用セクションで表示

- クラスター名とIDの両方を表示

- 使用方法

- クラスター表示: 各ノードの色でクラスターを識別

- フィルタリング: ヘッダーの凡例をクリックしてクラスターを非表示

- 詳細確認: ノードクリックでクラスター情報含む詳細表示

- 検索: 従来通りテキスト検索が可能

- レスポンシブ対応

- モバイルでは凡例を縦並びに変更

- タッチ操作に最適化された要素サイズ

このビューワーで、汽水域観察、野鳥観察、植物観察などの各クラスターを視覚的に区別し、興味のあるクラスターだけを表示して分析できるようになります!

成果物。クラスターラベル対応ネットワークビューワー。しかし、これでも足りない。はてさて・・・まあ、ビュワーの形は定まった。まずは良しとしよう。

# 2. 事前定義カテゴリ辞書predefined_categories = {

'brackish_water_life': ['魚', '甲殻類', '蟹', 'フナムシ', 'エイ', 'チヌ', 'スズキ', '汽水域', '川', '干満', '潮位', '水位', '透明度', '水温', '波', '干潟', '引いている', '満ちている'],

'birds': ['鳥', '鳴き声', '鳴く', '飛ぶ', 'スズメ', 'カラス', 'ハト', 'コサギ', 'アオサギ', 'ハクセキレイ', '鵜', 'トビ'],

'insects': ['虫', '蝶', '蜂', 'ハチ', 'アブ', 'アリ', 'バッタ', 'トンボ', '昆虫'],

'plants': ['樹木', '低木', '草花', 'ナンキンハゼ', 'ヤマモモ', 'クスノキ', 'タブノキ', 'ハナミズキ', 'サクラ', 'ケヤキ', 'クチナシ', 'セイヨウキンシバイ', '西洋キズタ', '紫陽花', 'サルスベリ', 'ツツジ', '夾竹桃', 'オリーブ', 'キノコ', '地衣類', 'コケ', '花', '芽', '花芽', '葉', '実', '木', '植物', '咲く', '枯れる'],

'infrastructure': ['船着き場', '石段', '石畳', '岸壁', '土手', '雁木', 'センサー', '道', '橋', 'ベンチ'],

'reading': ['読書', '本', '著者', '翻訳', '出版', '小説', '文庫', 'ページ', '内容'],

うむ。予見を持って見ていると誤る。中味は同じだ。地道に進め、先走るな!

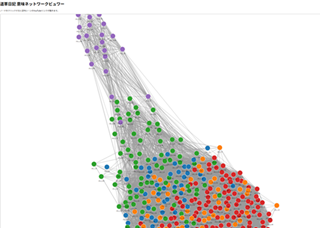

{09/09/2025: [A.I.]LLMの記憶と人間の記憶 7 - 休憩時間付きGPT-5無料プランをどう使うか?からClaudeへ?}←のレスポンシブ・ネットワーク・ビュワーを使って拡張ハッシュタグ抜き意味的ネットワーク・ビュワー。拡張ハッシュタグ抜きでも構造はキチンとできてるね。しかし、構造はあるものの、クラスタの中味を見ると関係性がはっきりしない。ついでに、jsonデータ生成スクリプトもClaudeにチェックしてもらう。道草日記 意味ネットワークビュワー with data arranged by Claude Sonnet 4。なんとクラスタが大きく別れた構造が見えた。

こうなると「Sentence Transformersを使ってもLLMの十分な能力を引き出せるわけではない。その方向性には限界がある。プログラムを作るのではなくて、LLMそのものに処理を依頼する方向性を試すべきだろうと思い始めた。」について、本当にそうかを確かめておこうと思った。

LLMのAPIを使えば、プログラミングも可能だが、これまではLLMを使わないこと、無料であることを前提としてきた。しかし、無料プランを使えばLLMは使える。そういうわけだが。その前にしておくべきことがある。

私: 毎度お世話になります。sentence transformersはLLMと同じようなことができますか?

Claude:

いつもお世話になっております。

Sentence Transformersは、LLMと一部重複する機能がありますが、基本的には異なる目的で設計されています。

Sentence Transformersができること:

- テキストを高品質な埋め込み(embedding)ベクトルに変換

- 文章同士の意味的類似度計算

- セマンティック検索

- クラスタリング、分類などの下流タスク

- LLMと比較した主な違い:

- テキスト生成能力:Sentence Transformersは基本的にテキスト生成ができません。LLMのように新しい文章を作ったり、対話したりする機能はありません。

- 用途の特化:LLMは汎用的な言語理解・生成が可能ですが、Sentence Transformersは「文章の意味を数値ベクトルで表現する」ことに特化しています。

- 計算効率:埋め込み生成においては、Sentence TransformersはLLMより軽量で高速です。

- 実用的な使い分け:

- Sentence Transformers:検索システム、レコメンデーション、文書分類

- LLM:チャットボット、文章生成、複雑な推論タスク

そういうわけで、しばらくClaudeと対話を続けてみよう。

これまでは、動画に対応するチャプターテキスト単位でクラスタリングを試みていた(拡張ハッシュタグの有無を考慮)。チャプターテキストは字幕なので、文の断片であり、したがって意味の断片である。これを基本にして意味ネットワークを考えるのはもともと無理がある。そこで、チャプターテキストから文を生成してクラスタリングに使う、段落を生成してクラスタリングに使う、その中で意味的類似度による段落化と時間的・話題的な段落境界検出を試す。

- チャプターテキストから文を生成してクラスタリング

- チャプターテキストから段落を生成してクラスタリング(意味的類似度による段落化)

- チャプターテキストから段落を生成してクラスタリング(時間的・話題的な境界検出)

ここまで来るのに一日、超ハイスピードなので、内容の細部の確認はこれから。方法を変えて結果を見るだけでは本質に迫れない。拡張ハッシュタグのカテゴリ文字列の効果は歴然としているが、Claudeのスクリプトの効果のほうがはるかに大きい。文や段落を考慮しなくてもクラスタは大きく分離している。さてさて、何にどういう意味があるのか、効果があるのか。コードを確認する必要がある。

Sentence Transformersを使ってもLLMの十分な能力を引き出せるわけではない。その方向性には限界がある。プログラムを作るのではなくて、LLMそのものに処理を依頼する方向性を試すべきだろうと思い始めた。例えば、チャプターテキストから段落を抽出する処理をテキスト処理などでプログラムするのは困難だ。マークアップすれば別だが(実は、道草マークアップ言語構想がほぼ出来上がっていた)。これをClaudeに頼んでみた。まず、チャプターテキストで話題にしている本の書籍データをjson形式で出力することを鮮やかにやってみせたからだ。唖然とした。

- プロンプト1: 添付のチャプターテキストから読書関連の情報を抽出して、著者、タイトル、副タイトル、出版社、出版年、翻訳者、原著タイトル、原出版年でまとめてください。わからない項目は調べて埋めてください。無関係な項目は「N/A」と入力してください。出力形式はjsonにしてください。

[ { "著者": "川上未映子", "タイトル": "わたくし率イン歯ー、または世界", "副タイトル": "N/A", "出版社": "講談社", "出版年": "2007", "翻訳者": "N/A", "原著タイトル": "N/A", "原出版年": "N/A", "備考": "第一小説集、芥川賞候補作" }, { "著者": "川上未映子", "タイトル": "ヘブン", "副タイトル": "N/A", "出版社": "講談社文庫", "出版年": "2012", "翻訳者": "N/A", "原著タイトル": "N/A", "原出版年": "N/A", "備考": "長編小説" }, { "著者": "保坂和志", "タイトル": "書きあぐねている人のための小説入門", "副タイトル": "N/A", "出版社": "中公文庫", "出版年": "2008", "翻訳者": "N/A", "原著タイトル": "N/A", "原出版年": "N/A", "備考": "小説の書き方指南書" }, { "著者": "保坂和志", "タイトル": "言葉の外へ", "副タイトル": "この世界に立ち向かうための思考", "出版社": "河出文庫", "出版年": "2012", "翻訳者": "N/A", "原著タイトル": "N/A", "原出版年": "N/A", "備考": "思想・エッセイ" } ]チャプターテキストから以下の4冊の書籍情報を抽出し、JSONフォーマットで整理しました:

- 川上未映子「わたくし率イン歯ー、または世界」 - 芥川賞候補となった川上未映子の第一小説集 KodanshaKodansha

- 川上未映子「ヘブン」 - 講談社文庫から2012年に出版された長編小説

- 保坂和志「書きあぐねている人のための小説入門」 - 中公文庫から2008年に出版された小説創作の指南書 書きあぐねている人のための小説入門 -保坂和志 著|中公文庫|中央公論新社

- 保坂和志「言葉の外へ」 - 河出文庫から2012年に出版された思考に関するエッセイ

これらはすべて日本の作家による原著作品のため、翻訳者、原著タイトル、原出版年の項目は「N/A」としています。読み手の日記では、これらの本を読書中または読書予定として言及されており、特に小説を書くことへの関心が背景にあることが窺えます。

- プロンプト2: お見事ですね。備考まで付けていただいてありがとうございます。チャプターテキストから段落を抽出し、段落に関連する書籍データとチャプターを合わせて、jsonデータとして出力ください。

[

{

"段落番号": 1,

"時間範囲": "0:01-0:32",

"段落内容": "早速始めましょう。川上未映子にちなんでですね。講談社、2007。これなんて読むのかよく知らないんですけど。わたくしりつ。わたくしりつか。インハー、インシーかな。または世界。このタイトルにはちょっと驚きましたね。",

"関連書籍": [

{

"著者": "川上未映子",

"タイトル": "わたくし率イン歯ー、または世界",

"副タイトル": "N/A",

"出版社": "講談社",

"出版年": "2007",

"翻訳者": "N/A",

"原著タイトル": "N/A",

"原出版年": "N/A"

}

]

},

{

"段落番号": 2,

"時間範囲": "0:39-1:10",

"段落内容": "わたくしりつはパンパンで奥歯に閉じ込められておる。わたしは奥歯や、ということで。第一小説集ということらしいんですよね。「わたくし率 イン 歯ー、または世界」「感じる専門家 採用試験」というと。「ヘブン」もね。",

"関連書籍": [

{

"著者": "川上未映子",

"タイトル": "わたくし率イン歯ー、または世界",

"副タイトル": "N/A",

"出版社": "講談社",

"出版年": "2007",

"翻訳者": "N/A",

"原著タイトル": "N/A",

"原出版年": "N/A"

},

{

"著者": "川上未映子",

"タイトル": "ヘブン",

"副タイトル": "N/A",

"出版社": "講談社文庫",

"出版年": "2012",

"翻訳者": "N/A",

"原著タイトル": "N/A",

"原出版年": "N/A"

}

]

},

{

"段落番号": 3,

"時間範囲": "1:12-2:07",

"段落内容": "ヘブンは普通の小説。講談社文庫、2012。小説的だけどね。こちらのわたくし率の方は、普通の小説とはちょっと違う感じですよね。ちょっと、ちゃんと読む。実を言うとちゃんと読んでない。ヘブンもちゃんと読めなかったので、またちゃんと読みたいなと思いながらも、なかなかね、本を読むって大変ですよ。ということで、こんなのも読んでますと。読んでますというか、読もうとしてます。という話ですね。これが、",

"関連書籍": [

{

"著者": "川上未映子",

"タイトル": "ヘブン",

"副タイトル": "N/A",

"出版社": "講談社文庫",

"出版年": "2012",

"翻訳者": "N/A",

"原著タイトル": "N/A",

"原出版年": "N/A"

},

{

"著者": "川上未映子",

"タイトル": "わたくし率イン歯ー、または世界",

"副タイトル": "N/A",

"出版社": "講談社",

"出版年": "2007",

"翻訳者": "N/A",

"原著タイトル": "N/A",

"原出版年": "N/A"

}

]

},

{

"段落番号": 4,

"時間範囲": "2:11-3:07",

"段落内容": "世の中なんで小説をね、小説があるのかというか、小説を、平野圭一郎なんかの本は、小説はわかりやすいですよね。非常に緻密に組み立てられてて、エンターテイメントに近いでしょうね。そういう気がします。そういうのと比べるとちょっと違う。これですね、私も小説を書いてみたいなと思っているんですけど、ちょっと書いたりはしたんですけど、公開されるには至ってない。それで、「書きあぐねている人のための小説入門」保坂和志「書きあぐねている人のための小説入門」中公文庫、2008年ですね。これなんか面白い。",

"関連書籍": [

{

"著者": "保坂和志",

"タイトル": "書きあぐねている人のための小説入門",

"副タイトル": "N/A",

"出版社": "中公文庫",

"出版年": "2008",

"翻訳者": "N/A",

"原著タイトル": "N/A",

"原出版年": "N/A"

}

]

},

{

"段落番号": 5,

"時間範囲": "3:30-4:59",

"段落内容": "なぜ書くのかっていうのがありますよね。小説を書くということ、感じそして考えること。久しぶりにカモメを見たな。そういうことで、いろいろと書いてあります。こういうのを読んで書いてもしょうがないなという気がするんだけど。でも面白いですね、書かれていることはね。それで、もう一度この人に注目したのは、木田元先生がこの保坂和志に注目しているということをどこかに書かれていたので思ったんですね。確かにそれなりのものがあるなと思って。それ以前から持っているんですけどね。",

"関連書籍": [

{

"著者": "保坂和志",

"タイトル": "書きあぐねている人のための小説入門",

"副タイトル": "N/A",

"出版社": "中公文庫",

"出版年": "2008",

"翻訳者": "N/A",

"原著タイトル": "N/A",

"原出版年": "N/A"

}

]

},

{

"段落番号": 6,

"時間範囲": "5:02-5:35",

"段落内容": "保坂和志「言葉の外へ」河出文庫、2012年、この世界に立ち向かうための思考。そういうことですよね。日記とかそういうのは、公開日記みたいなものを書いているので。書いているうちにそれが小説にならないかなと思ったりはしているんですけど、なかなかならないですね。そういうふうなことで、",

"関連書籍": [

{

"著者": "保坂和志",

"タイトル": "言葉の外へ",

"副タイトル": "この世界に立ち向かうための思考",

"出版社": "河出文庫",

"出版年": "2012",

"翻訳者": "N/A",

"原著タイトル": "N/A",

"原出版年": "N/A"

}

]

},

{

"段落番号": 7,

"時間範囲": "5:40-6:21",

"段落内容": "書くのは面白いというか。自然言語だけでなくてプログラミング言語もあるので。プログラムを書くというのも、まあちょっと最近、生成AIとね、いろいろ、ディープシークなんかで一緒にプログラムを書いたりしていると、デバッグしていると、もう時間が過ぎるのを忘れてしまって、夜中過ぎて、1時、2時までになるということで体に悪いなと思っています。ちょっと思っているんですけどね。",

"関連書籍": []

},

{

"段落番号": 8,

"時間範囲": "6:27-6:59",

"段落内容": "何か作り出すというのは面白いですね。そういうことで、今日は川上未映子と保坂和志についてちょっと、そういうのを読もうとしているというか。保坂和志はある程度読んだことがあるんですけど、もう一度ね、注目し直したいというふうに思っています。以上です。",

"関連書籍": [

{

"著者": "川上未映子",

"タイトル": "わたくし率イン歯ー、または世界",

"副タイトル": "N/A",

"出版社": "講談社",

"出版年": "2007",

"翻訳者": "N/A",

"原著タイトル": "N/A",

"原出版年": "N/A"

},

{

"著者": "川上未映子",

"タイトル": "ヘブン",

"副タイトル": "N/A",

"出版社": "講談社文庫",

"出版年": "2012",

"翻訳者": "N/A",

"原著タイトル": "N/A",

"原出版年": "N/A"

},

{

"著者": "保坂和志",

"タイトル": "書きあぐねている人のための小説入門",

"副タイトル": "N/A",

"出版社": "中公文庫",

"出版年": "2008",

"翻訳者": "N/A",

"原著タイトル": "N/A",

"原出版年": "N/A"

},

{

"著者": "保坂和志",

"タイトル": "言葉の外へ",

"副タイトル": "この世界に立ち向かうための思考",

"出版社": "河出文庫",

"出版年": "2012",

"翻訳者": "N/A",

"原著タイトル": "N/A",

"原出版年": "N/A"

}

]

}

]

チャプターテキストを8つの段落に分割し、各段落の内容と関連する書籍データを組み合わせてJSON形式で出力しました。

各段落には以下の情報を含めています:

- 段落番号: 1から8までの連番

- 時間範囲: 音声の開始時間と終了時間

- 段落内容: その段落で語られている内容

- 関連書籍: その段落で言及されている書籍の詳細データ

- 特徴的な点:

- 段落1-3: 川上未映子の作品について

- 段落4-6: 保坂和志の作品と小説論について

- 段落7: プログラミングと生成AIについて(書籍言及なし)

- 段落8: 全体のまとめ(全書籍を総括)

この構造により、音声内容の流れと書籍情報の関連性が明確に把握できるようになっています。

蔵書データベースのアプリでは、ISBNなどから書籍データを取得して登録するようなことができるが、そもそもISBNを調べて入力する必要がある。チャプターテキストでは喋った本の字幕を間違いないように確定する必要はあるが、おそらくタイトルさえ明確であれば、書籍データをWEBから調べて入力してまとめてくれる。キーワード-カテゴリをマークアップしたり、その辞書をメンテナンスしたりする必要はない可能性が高まった。

ちなみに、ChatGPTでは、関連書籍として認識されてはいるものの「ヘブン」が省略され、備考は付かなかった。省力型になっている。必要ならという続きを求める構成。Claudeは言われたこと以上のことを盛り込んで、完成品を出してくる。文句の付けようがない。トータルとして無駄がないのではと思う。

ついでに、ChatGPTへのプロンプトのリストと最終結果を記録しておこう。段落をどう捉えているか比較のために。

- 添付のチャプターテキストから読書関連の情報を抽出して、著者、タイトル、副タイトル、出版社、出版年、翻訳者、原著タイトル、原出版年でまとめてください。わからない項目は調べて埋めてください。無関係な項目は「N/A」と入力してください。出力形式はjsonにしてください。

- ちょっとピント外れだと思います。添付したチャプターテキストから読書関連の情報を抽出して調べてもらったでしょうか。四冊の書籍が記載されています。

- (すみません、添付のチャプターテキストが私の側では確認できていません。もしよろしければ、そのテキストをここに貼っていただけますか?それをもとに、著者・タイトル・副題・出版社・出版年・翻訳者・原著タイトル・原出版年を調べて json 形式でまとめます。)

- チャプターテキストから段落を抽出し、段落に関連する「ヘブン」を含めた書籍データとチャプターを合わせて、jsonデータとして出力ください。

- 全段落を対象にしてください。

- 「段落ID付き」にしてください。

Claudeでは二度のプロンプトで完璧解になったものが、ChatGPTでは六度のプロンプトが必要になる。細切れ回答の仕方の典型とも言えるが、ある意味、チャットに適した形式である。駄弁っているという感じ。Claudeはほぼ完ぺきな答えが返ってくるので、目的が達成され、会話が止まってしまう。

[

{

"id": "para-1",

"chapter": "0:01",

"paragraph": "早速始めましょう。",

"books": []

},

{

"id": "para-2",

"chapter": "0:10-0:57",

"paragraph": "川上未映子にちなんでですね。講談社 、2007 。...「わたくし率 イン 歯ー、または世界 」",

"books": [

{

"著者": "川上未映子",

"タイトル": "わたくし率イン 歯ー、または世界",

"副タイトル": "",

"出版社": "講談社",

"出版年": 2007,

"翻訳者": "N/A",

"原著タイトル": "N/A",

"原出版年": "N/A"

}

]

},

{

"id": "para-3",

"chapter": "1:02",

"paragraph": "「感じる専門家 採用試験 」というと。",

"books": []

},

{

"id": "para-4",

"chapter": "1:10-1:14",

"paragraph": "「ヘブン」もね。ヘブンは普通の小説。講談社文庫 、2012 。",

"books": [

{

"著者": "川上未映子",

"タイトル": "ヘブン",

"副タイトル": "",

"出版社": "講談社文庫",

"出版年": 2012,

"翻訳者": "N/A",

"原著タイトル": "N/A",

"原出版年": "N/A"

}

]

},

{

"id": "para-5",

"chapter": "1:19-2:00",

"paragraph": "こちらのわたくし率の方は、普通の小説とはちょっと違う感じですよね。ちょっと、ちゃんと読む。実を言うとちゃんと読んでない。ヘブンもちゃんと読めなかったので、またちゃんと読みたいなと思いながらも、なかなかね、本を読むって大変ですよ。ということで、こんなのも読んでますと。読んでますというか、読もうとしてます。",

"books": []

},

{

"id": "para-6",

"chapter": "2:07-2:35",

"paragraph": "世の中なんで小説をね、小説があるのかというか、平野圭一郎なんかの本は、小説はわかりやすいですよね。非常に緻密に組み立てられてて、エンターテイメントに近いでしょうね。そういう気がします。そういうのと比べるとちょっと違う。",

"books": []

},

{

"id": "para-7",

"chapter": "2:40-2:49",

"paragraph": "これですね、私も小説を書いてみたいなと思っているんですけど、ちょっと書いたりはしたんですけど、公開されるには至ってない。",

"books": []

},

{

"id": "para-8",

"chapter": "2:54-3:07",

"paragraph": "「書きあぐねている人のための小説入門」保坂和志「書きあぐねている人のための小説入門」中公文庫 、2008 年ですね。これなんか面白い。",

"books": [

{

"著者": "保坂和志",

"タイトル": "書きあぐねている人のための小説入門",

"副タイトル": "実作者が教える、必ず書けるようになる小説作法",

"出版社": "中央公論新社(中公文庫)",

"出版年": 2008,

"翻訳者": "N/A",

"原著タイトル": "N/A",

"原出版年": "N/A"

}

]

},

{

"id": "para-9",

"chapter": "3:30-4:09",

"paragraph": "なぜ書くのかっていうのがありますよね。小説を書くということ、感じそして考えること。久しぶりにカモメを見たな。そういうことで、いろいろと書いてあります。こういうのを読んで書いてもしょうがないなという気がするんだけど。でも面白いですね、書かれていることはね。",

"books": []

},

{

"id": "para-10",

"chapter": "4:15-4:59",

"paragraph": "それで、もう一度この人に注目したのは、木田元先生がこの保坂和志に注目しているということをどこかに書かれていたので思ったんですね。確かにそれなりのものがあるなと思って。それ以前から持っているんですけどね。",

"books": []

},

{

"id": "para-11",

"chapter": "5:02-5:09",

"paragraph": "保坂和志「言葉の外へ」河出文庫 、2012 年、この世界に立ち向かうための思考 。そういうことですよね。",

"books": [

{

"著者": "保坂和志",

"タイトル": "言葉の外へ",

"副タイトル": "この世界に立ち向かうための思考",

"出版社": "河出書房新社(河出文庫)",

"出版年": 2012,

"翻訳者": "N/A",

"原著タイトル": "N/A",

"原出版年": "N/A"

}

]

},

{

"id": "para-12",

"chapter": "5:20-6:27",

"paragraph": "日記とかそういうのは、公開日記みたいなものを書いているので。書いているうちにそれが小説にならないかなと思ったりはしているんですけど、なかなかならないですね。そういうふうなことで、書くのは面白いというか。自然言語だけでなくてプログラミング言語もあるので。プログラムを書くというのも、まあちょっと最近、生成AIとね、いろいろ、ディープシークなんかで一緒にプログラムを書いたりしていると、デバッグしていると、もう時間が過ぎるのを忘れてしまって、夜中過ぎて、1時、2時までになるということで体に悪いなと思っています。ちょっと思っているんですけどね。何か作り出すというのは面白いですね。",

"books": []

},

{

"id": "para-13",

"chapter": "6:33-6:59",

"paragraph": "今日は川上未映子と保坂和志についてちょっと、そういうのを読もうとしているというか。保坂和志はある程度読んだことがあるんですけど、もう一度ね、注目し直したいというふうに思っています。以上です。",

"books": []

}

]

段落は13に細かく分かれているためか、段落に関連する書籍は直接的に関連する段落にあるだけ。Claudeは思考の流れを捉えて8段落にまとめ、段落ごとに意味的に関連する書籍を載せている。私自身がマークアップした段落は7つ、意味を考えるとこれぐらいになるはず。Claudeは凄いと思う。これでもいいねと、任せてもいい感じのレベルに達している。

テストに使ったチャプターテキストには、図書館帰りの道草日記 138 一人読書会 更新日記: 駱駝・楽土・AIカフェ 図書館帰りの道草日記 散歩世界プロジェクト 2025/07/23の説明欄のテキストを下記のPerlスクリプトでクリーンにして使っている。字幕中の拡張ハッシュタグ、および字幕の外の追加ハッシュタグや括弧付き説明を削除して、発話された生字幕テキストだけにしている。

while(<>){

s/ 「(.+)」[\#\(].+\)$/ $1/;

s/ 「(.+)」$/ $1/;

s/(第[1-9一-九])\@?\#([^ ]+) \([^)]+\)/$1$2/g;

s/\@?\#([^ ]+) \([^)]+\)/$1/g;

s/\@([^(]+)\([^)]+\)/$1/g;

s/[{}]+//g;

print;

}

さてさてと思っていたら、今朝、「ChatGPT」の「プロジェクト」機能、無料ユーザーにも提供開始 - ZDNET Japan(Sabrina Ortiz (ZDNET.com) 翻訳校正: 矢倉美登里 長谷睦 (ガリレオ) 2025-09-05 10:05)の記事をGMAIL経由で見つけた。最後の方に次のような記載がある。

さらに、サイドバーに表示されている以前交わしたチャットをプロジェクトに追加することもできる。追加したチャットはプロジェクトに保存も可能で、後で以前のチャットの内容をピックアップする時も、どこで何を探すべきなのか、ChatGPTが明確に把握できる。

今回のアップグレードでは、無料ユーザーへの提供が開始されるだけでなく、プロジェクトごとにアップロード可能なファイル数の増加や、それぞれのプロジェクトをより明確に区別できるように色やアイコンを選べる機能、プロジェクト専用のメモリー管理など、幾つかの役立つ機能も追加された。アップロード可能なファイル数の上限はユーザーが契約しているプランごとに異なり、無料ユーザーは5個、Plusは25個、Proと「Business」「Enterprise」アカウントでは40個と決められている。

はて、無料プランのアップロード可能なファイル数は5個ということだが、プロジェクトについて言っているとすれば、追加したチャットの数も含められるのだろうか、追加したチャットに含まれているファイルはどうカウントされるのだろう。ファイルサイズの問題もある。示されるメッセージのルールがこれまでよくわからないままにそれに従ってきたわけだが、リソースの状況に応じて変化しているように思えた。アップロードされたファイルがあるチャットはGPT-5しか使えないので、GPT-5を使えるようになる時刻まで待つか、アップグレードしてくださいというわけだ。新たにアップロードするには何時何分まで待ってください、というのもあったと思う。休憩時間ができれば、他のAIを使うか、自分で考えるか、そういうことになるしかない。

それはともかく、ChatGPTから逃れようとすると、新しい話題が出てきて、試してみようかということになるんだが。はてはて、止めたほうがよさそうだと虫が知らせる。根本には、取り扱えるコンテキスト長にあるわけで、それが変わるわけではない。物事の頼み方、伝え方の問題なのだ。複雑な内容をどこまで処理できるかは、最小のtokenで複雑な内容を如何にまとめるかということになるだろう。さてさて。確かにプロジェクトのメニューがある。一応タイトルだけは『「図書館帰りの道草日記」の意味ネットワーク・ビュワー』と入れてみたものの、君、何をやりたいのと問われている!

Claudeの画面を見ていると、あーそうだったかと思い出す。デザインは凄いが、本質的な問題、チャプターテキストから読書要素を読み取ることはできていない。これを単純に実現するためには書籍データベースなり著者データベースを持っていて、トークンでデータベース検索をしてヒットするかどうかを確かめる必要がある。WEB検索でもいいだろうが。それができるのは大規模言語モデルをふんだんに使ったアプリケーションだろう。コストが掛かり過ぎるかも知らないが、毎日少しずつならできないこともないか?。{08/02/2025: [A.I.]Claudeとの対話 - 読書データベースから読書マップへ}{道草の現象学 (2025/08/26)}←。

もう一度、スクリプトを調べていると、youtube_reading_database.pyのパターンマッチを書き直せば、一応、現在の思想で読書データベースを構築できるようになりそうだ。しかし、今更、相手の思想に合わせても仕方がない。前もそう思ったはずだ。

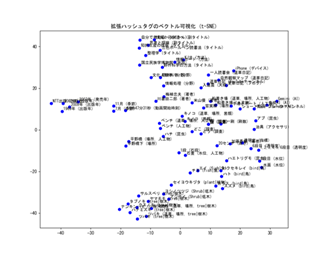

ChatGPTとの会話で得た知識の一部。

- sentence-transformers (Sentence Transformers)

- SentenceTransformers Documentation - Sentence Transformers documentation

(私) これまで使ってきたのは、「all-MiniLM-L6-v2」、「paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2」と「sentence-transformers/paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2」の三つで、それぞれ類似度やクラスタリングによる意味ネットワークの構造が違ってきます。

ChatGPT:

なるほど!実際に使われているモデルが具体的に分かりましたね。

それぞれ トークン化方式とベクトル化の仕組みが異なるので、類似度やクラスタリング結果の違いはかなり自然な現象です。整理してみます。

- 各モデルのトークン処理と特徴

- all-MiniLM-L6-v2

- 言語対応:主に英語(日本語もゼロショット的には可だが得意ではない)

- Tokenizer:WordPiece (BERT系)

- 埋め込み:平均プーリングが主流

- 特徴:

- 小型・高速。日本語では形態素解析なしのサブワード分割になるため、語彙が細切れになりやすい。

- → 日本語では意味のまとまりが崩れやすく、クラスタリングの精度が落ちる傾向。

- paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2

- 言語対応:50以上の言語(日本語含む)

- Tokenizer:SentencePiece (mBERT系由来、サブワード単位)

- 埋め込み:平均プーリング

- 特徴:

- 日本語もそこそこ対応

- 「paraphrase」タスクに特化しているので、類似度は「意味的に近い文章」を強く結びつけやすい。

- ただし日本語特有の表現差異には弱く、クラスタの境界が曖昧になることもある。

- sentence-transformers/paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2

- 言語対応:50以上の言語(多言語対応では現状最も高精度クラス)

- Tokenizer:SentencePiece(XLM-Rベースのサブワード)

- 埋め込み:mean pooling

- 特徴:

- MPNetはBERT/RoBERTaよりも「文脈の順序関係」をよく捉えるモデル。

- 日本語に対してもmBERT系より安定しており、文と文の関係性をクラスタ構造に反映しやすい。

- その分計算コストは少し高い。

- 意味ネットワークの構造が変わる理由

- トークン分割の違い

- MiniLM (WordPiece) → 日本語は細かく切れすぎる

- multilingual (SentencePiece) → サブワードで比較的自然に分割

- mpnet → サブワード+文脈の依存関係を強調

- 学習目的の違い

- MiniLM → 軽量化 & 英語中心

- paraphrase-multilingual-MiniLM → 意味的類似度を強調

- mpnet → 文脈理解が強く、クラスタリングで階層的な構造が出やすい

- 多言語学習の影響

- multilingual系は「英語⇔日本語のパラフレーズ対訳」で学習しているので、文ベクトル空間が「言語横断的な意味」を重視して整列される。

- そのため日本語だけでクラスタリングすると、英語的な意味分布の影響を受けることもある。

- 実運用でのポイント

- 日本語のみで安定したクラスタリングをしたい

- → paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2 が最適。

- 速度優先・軽量モデル

- → all-MiniLM-L6-v2 だが、日本語はノイズが多くなる。

- パラフレーズ検出を強調したい

- → paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2。

- まとめ

- **token の切り方(WordPiece vs SentencePiece)**と

- **モデルの学習タスク(軽量化/パラフレーズ/文脈理解)**の違いが、類似度やネットワーク構造の違いにつながっています。

XLM-Rは何だろう。

- [1911.02116] Unsupervised Cross-lingual Representation Learning at Scale

- [2105.00572] Larger-Scale Transformers for Multilingual Masked Language Modeling

SentencePieceについては{GPT-5あるいはその代理との道草 - 共起ネットワークの本質を考えると、UniDicのユーザー辞書もピント外れのような気がしてきた (2025/08/17)}←。

「実際に使われているモデルが具体的に分かりましたね。」は変な話で、自分が提案してきた言語モデルで、日本語に適したものを提案するのが遅すぎる。それはトークン(token)の問題に関わるのだろう。おそらく自分自身はtoken数の少ない英語で考えているからだろう。

(私) 実運用ではトークン数を削減して入力することが行われているのですか?

ChatGPT:

とても良い問いです。

実運用(APIやアプリでLLMを使う場面)では、トークン数削減=コスト削減・性能向上につながるため、かなり意識的に工夫されています。

- なぜトークン削減が重要か

- 課金がトークン数ベース

- OpenAIやAnthropicなど多くのAPIは「入力トークン数+出力トークン数」で料金が決まります。

- → 入力が冗長だとすぐコストが跳ね上がる。

- コンテキスト長の制約

- GPT-4でも 128k トークン、Claude 200k トークンなど上限はあるけど無限ではない。

- → 不要なトークンを減らすことで「より多くの情報を突っ込める」。

- 推論速度

- トークンが多いと計算も遅くなる。

- 実際に使われているトークン削減の工夫

- 分かち書きや正規化

- 日本語・中国語などは分かち書きするとトークン数が減ることが多い。

- 要約・抽出

- 入力テキストを一旦要約して短くしてから LLM に投げる。

- ベクトル検索(RAG)で部分投入

- 大きな文書を全部入れるのではなく、質問に関連する部分だけ検索して投げる。

- システムプロンプトの圧縮

- 冗長な説明を避け、最低限の命令にする。

- キャッシュの活用

- 会話の過去ログを全部入れず、要約を持ち越す。

- 日本語に特有の工夫

- 分かち書き or 英訳

- 日本語はトークン数が多くなりがちなので、アプリによっては日本語を英語に翻訳してから LLM に渡す実装例もあります(英語の方がトークン効率が良い)。

- 固有名詞の正規化

- 例:「東京都千代田区」→「東京 千代田区」など

- まとめ

- 実運用では「トークン数削減」は必須の最適化テクニック

- 方法は「分かち書き」「要約」「部分投入」「翻訳」などいろいろ

- 特に日本語はそのまま投げると不利なので、工夫する価値が大きい

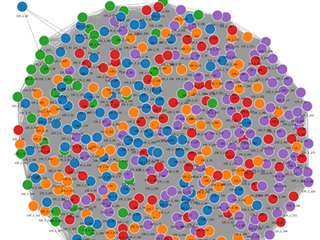

道草日記 意味ネットワーク検索ビュワー(Pan & Zoom)。ようやく、PCでは使えるものになってきた。しかし、モバイルファーストの時代。

ChatGPTでは遅々としか進まず、身体に悪いので、とうとうClaudeに調整を頼んだ。「添付のHTMLをPCとモバイルの両方でバランスよく操作し表示できるように調整してください。」と書いただけ。自分で弄り始めたHTMLを添付して。あっという間にレスポンシヴ・ネットワーク・ビュワーが出来上がった。早くすればよかったと悔やむばかりだ。

このHTMLファイルを分析して、PCとモバイルの両方で使いやすくなるよう調整いたします。主な改善点として、レスポンシブデザイン、タッチ操作の最適化、UIの改善を行います。

PCとモバイルの両方で快適に使用できるように、以下の改善を行いました:

主な改善点

- モバイル対応

- レスポンシブデザイン: 画面サイズに応じてレイアウトが自動調整

- タッチ操作最適化: スワイプやピンチズームに対応

- 適切なフォントサイズ: モバイルでも読みやすいサイズに調整

- UI/UX改善

- モダンなデザイン: カードスタイルのレイアウトとシャドウ効果

- 滑らかなアニメーション: パネル開閉やズーム操作に自然な動き

- 直感的なコントロール: リセットボタンと全体表示ボタンを追加

- 機能強化

- エラーハンドリング: データファイルが見つからない場合の適切な表示

- キーボードショートカット: Enterキーで検索、Escapeキーでパネルを閉じる

- 自動リサイズ: ウィンドウサイズ変更に自動対応

- 表示最適化

- ノードサイズ: テキスト長に応じて動的にサイズ調整

- ズーム範囲拡大: より細かい表示から全体表示まで対応

- 衝突検出: ノード同士の重なりを防止

- 操作性向上

- 情報パネル: 下部からスライドアップする使いやすいパネル

- 検索機能: 大文字小文字を区別しない検索

- 背景クリック: パネル外をクリックで閉じる

これで、スマートフォンからデスクトップPCまで、どのデバイスでも快適にネットワークを探索できるようになります!

レスポンシヴ・ネットワーク・ビュワー arranged by Claude Sonnet 4 on iPhone XR

レスポンシヴ・ネットワーク・ビュワー arranged by Claude Sonnet 4。

Claudeの凄さは既に体感している{08/02/2025: [A.I.]Claudeとの対話 - 読書データベースから読書マップへ}←ものの、試行錯誤もむしろ勉強になるかもと思って、ChatGPTを続けていた。「Claude Codeとの日々、現役エンジニアのリアルな感想」の巻 Basuke Suzuki チャンネル登録者数 4380人を見て、やはりClaudeを試して損はないと思い立った。

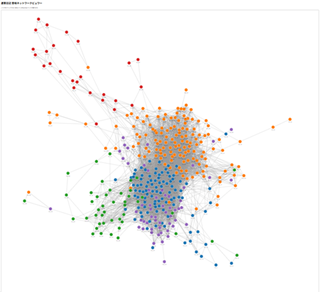

まあ、もう止めておこう。休憩時間はあるものの、チャットに付き合うのに疲れてしまう。拡張ハッシュタグのキーワード-カテゴリのカテゴリを拡張(複数化)すると、さらにネットワークが構造化することがわかってきた。{09/03/2025: [A.I.]LLMの記憶と人間の記憶 3 - 文脈記憶を廻って}←と同じスクリプトで、カテゴリを拡張(複数化)した入力データに変えただけ。単独では中味のないチャプターがネットワークの遠くに飛んでしまって離れてしまうのを構造の近くに留めるためにはカテゴリを付加してやればよいことも確認した。データで表現を制御できることが明確になった。当たり前のことだが、方法として意味がありそうなので、少し丁寧にコードを読もうと思う。

道草日記 139 カテゴリを拡張した拡張ハッシュタグ<付き>チャプターの意味ネットワークの一部

使用言語モデルは「all-MiniLM-L6-v2」。sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 ・ Hugging Face。

これをベースに検索インターフェースを加えようとチャットを続けたのだが、メッセージの制限にぶつかり、引き継ごうと意図したが、うまく実現できないままに、さらに制限に引っ掛かった。ここまで来たら、自ら少し考えてみようと思ったわけ。日記にコードを記録して、日記を読みながら考えようというわけだ。記憶ヴュワーとしての更新日記ということ。

# pip install sentence-transformers scikit-learn pandas numpy

import pandas as pd

from sentence_transformers import SentenceTransformer

from sklearn.cluster import KMeans

from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity

import json

# 1. TSV読み込み

df = pd.read_csv("139all_chap_with_paragraph_r3_ecat.txt", sep="\t", names=["diary_ID","video_num","datetime","url","text"])

# 2. Embedding生成

model = SentenceTransformer('all-MiniLM-L6-v2')

embeddings = model.encode(df["text"].tolist())

df["embedding"] = embeddings.tolist()

# 3. クラスタリング

kmeans = KMeans(n_clusters=5, random_state=0).fit(embeddings) # n_clustersは調整

df["cluster"] = [f"cluster_{c}" for c in kmeans.labels_]

# 4. 類似度リンク作成

links = []

threshold = 0.55

for i in range(len(df)):

for j in range(i+1, len(df)):

sim = cosine_similarity([df.iloc[i]["embedding"]],[df.iloc[j]["embedding"]])[0][0]

if sim > threshold:

links.append({

"source": f"{df.iloc[i]['diary_ID']}_{df.iloc[i]['video_num']}_{i}",

"target": f"{df.iloc[j]['diary_ID']}_{df.iloc[j]['video_num']}_{j}",

"similarity": sim

})

def youtube_id_from_url(url: str) -> str:

if "youtu.be/" in url:

return url.split("youtu.be/")[1].split("?")[0]

elif "watch?v=" in url:

return url.split("watch?v=")[1].split("&")[0]

return None

def official_thumbnail_url(url: str) -> str:

video_id = youtube_id_from_url(url)

return f"https://img.youtube.com/vi/{video_id}/hqdefault.jpg"

# 5. ノード作成(複数動画を区別)

nodes = []

for idx, row in df.iterrows():

node_id = f"{row['diary_ID']}_{row['video_num']}_{idx}"

thumb_url = official_thumbnail_url(row["url"])

nodes.append({

"id": node_id,

"diary_ID": row["diary_ID"],

"video_num": int(row["video_num"]),

"datetime": row["datetime"],

"text": row["text"],

"cluster": row["cluster"],

"video": row["url"],

"thumbnail": thumb_url # ← 公式サムネイルのURL

})

# 6. JSON出力

output = {"nodes": nodes, "links": links}

with open("139all_chap_with_paragraph_r3_ecat.json","w",encoding="utf-8") as f:

json.dump(output,f,ensure_ascii=False,indent=2)

print("JSON生成完了:139all_chap_with_paragraph_r3_ecat.json")

<!DOCTYPE html>

<html lang="ja">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>道草日記 意味ネットワークビュワー</title>

<script src="https://d3js.org/d3.v7.min.js"></script>

<style>

body { font-family: sans-serif; margin: 20px; }

svg { border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; }

.node { stroke: #fff; stroke-width: 1.5px; cursor: pointer; }

.tooltip {

position: absolute;

background: #fff;

padding: 10px;

border: 1px solid #ccc;

border-radius: 5px;

box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0,0.2);

pointer-events: none;

display: none;

max-width: 250px;

}

</style>

</head>

<body>

<h1>道草日記 意味ネットワークビュワー</h1>

<p>ノードをクリックすると該当シーンのYouTubeリンクが開きます。</p>

<div id="graph"></div>

<div class="tooltip" id="tooltip"></div>

<script>

// JSONデータ読み込み

d3.json("139all_chap_with_paragraph_r3_ecat.json").then(data => {

const nodes = data.nodes;

const links = data.links;

const width = 3000, height = 3000;

const svg = d3.select("#graph").append("svg")

.attr("width", width)

.attr("height", height);

const color = d3.scaleOrdinal(d3.schemeCategory10);

const simulation = d3.forceSimulation(nodes)

.force("link", d3.forceLink(links).id(d=>d.id).distance(150))

.force("charge", d3.forceManyBody().strength(-300))

.force("center", d3.forceCenter(width/2, height/2));

const link = svg.append("g")

.attr("stroke", "#999")

.attr("stroke-opacity", 0.6)

.selectAll("line")

.data(links)

.join("line")

.attr("stroke-width", d => 1 + d.similarity*2);

const node = svg.append("g")

.selectAll("circle")

.data(nodes)

.join("circle")

.attr("r", 20)

.attr("fill", d=>color(d.cluster))

.attr("class","node")

.call(drag(simulation));

const label = svg.append("g")

.selectAll("text")

.data(nodes)

.join("text")

.text(d => d.id)

.attr("font-size", "10px")

.attr("dy", 4)

.attr("text-anchor", "middle");

const tooltip = d3.select("#tooltip");

node.on("mouseover", (event,d)=>{

tooltip.style("display","block")

.html(`

<strong>${d.cluster}</strong><br>

${d.text}<br>

<img src="${d.thumbnail}" alt="thumb" width="200"><br>

<a href="${d.video}" target="_blank">? YouTubeで見る</a>

`);

}).on("mousemove", (event)=>{

tooltip.style("left",(event.pageX+10)+"px")

.style("top",(event.pageY+10)+"px");

}).on("mouseout", ()=>{

tooltip.style("display","none");

}).on("click", (event,d)=>{

window.open(d.video, "_blank");

});

simulation.on("tick", ()=>{

link.attr("x1", d=>d.source.x)

.attr("y1", d=>d.source.y)

.attr("x2", d=>d.target.x)

.attr("y2", d=>d.target.y);

node.attr("cx", d=>d.x)

.attr("cy", d=>d.y);

label.attr("x", d=>d.x)

.attr("y", d=>d.y+35);

});

function drag(simulation){

function dragstarted(event,d){

if(!event.active) simulation.alphaTarget(0.3).restart();

d.fx = d.x; d.fy = d.y;

}

function dragged(event,d){

d.fx = event.x; d.fy = event.y;

}

function dragended(event,d){

if(!event.active) simulation.alphaTarget(0);

d.fx = null; d.fy = null;

}

return d3.drag()

.on("start", dragstarted)

.on("drag", dragged)

.on("end", dragended);

}

});

</script>

</body>

</html>

新たな展開があるとすれば、日本語に適した新しい言語モデルを試したこと。これをチャプターネットワークでも試してみよう。「all-MiniLM-L6-v2」に代えて、「paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2」と「sentence-transformers/paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2」の二つ。

道草日記 139 カテゴリを拡張した拡張ハッシュタグ<付き>チャプターの意味ネットワーク(言語モデル: paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2)

sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 ・ Hugging Face。

sentence-transformers/paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2 ・ Hugging Face。

PythonのSentenceTransformerを用いた文章類似度比較から、sentence transformersで日本語を扱えるモデルのまとめ - Yellowback Tech Blogを辿って、SentenceTransformers Documentation - Sentence Transformers documentationを確認している。AIとの対話だけではこういう情報は現れない。訊けば答えるだろうが、なぜそんなことをするのかは、自分自身で尋ねたり、調べる必要がある。

クラスタリングについては、k-meansとk-means++を視覚的に理解する~Pythonにてスクラッチから~ - データの裏側を歩くやk-means法によるクラスタリングと可視化 - 電通総研 テックブログを見ておく必要があるね。

まだ。作るは創るにならない。休憩時間付きGPT-5無料プランで試みるが、意味のあるものを作るのは難しい。単にチャプターを正規表現検索する仕組みを作ったほうが早い感じだ。そんなものならすぐ作れる。道草日記ワールドから浮かび上がる関係性の検索結果をビジュアルに表現したいわけだ。しかし、内容を見ていくと、無関係な無意味なものが多いことに気付く。新たな発見をしたいのに。

道草日記ワールド・ビューアを作る?

なぜか、検索システムになっていったが、それは意味を求めれば必然でもあった。どこかで何らかの形で必要になるはずと思っていたので、なるほどと思ったが、そこに意味が見えないのが問題だった。そことは類似度スコアのこと。

import pandas as pd

import re

import json

from sentence_transformers import SentenceTransformer

import chromadb

# 入力ファイル

tsv_file = "139all_chap_with_paragraph_r3_ecat.txt"

# TSV 読み込み

df = pd.read_csv(tsv_file, sep="\t", header=None,

names=["diary_id","video_num","datetime","url","text"])

records = []

buffer_text = []

buffer_chapters = []

inside = False

para_count = 0

for i, row in df.iterrows():

text = str(row["text"]).replace("{","{").replace("}","}").replace("#", "")

diary_id, video_num, dt, url = row["diary_id"], row["video_num"], row["datetime"], row["url"]

# 段落開始

if "{" in text:

if inside:

# ネスト防止:閉じて保存

para_text = " ".join(buffer_text).replace("{","").replace("}","").strip()

if para_text:

records.append({

"id": f"para-{para_count}",

"paragraph": para_text,

"chapters": buffer_chapters.copy()

})

para_count += 1

inside = True

buffer_text = []

buffer_chapters = []

if inside:

buffer_text.append(text)

buffer_chapters.append({

"diary_id": str(diary_id),

"video_num": str(video_num),

"datetime": str(dt),

"url": str(url)

})

# 段落終了

if "}" in text and inside:

para_text = " ".join(buffer_text).replace("{","").replace("}","").strip()

if para_text:

records.append({

"id": f"para-{para_count}",

"paragraph": para_text,

"chapters": buffer_chapters.copy()

})

para_count += 1

inside = False

buffer_text = []

buffer_chapters = []

print("抽出段落数:", len(records))

if records:

print("例:", records[0])

# ---------------------------

# Embedding & DB保存

# ---------------------------

if records:

model = SentenceTransformer("all-MiniLM-L6-v2")

texts = [r["paragraph"] for r in records]

embs = model.encode(texts, show_progress_bar=True)

db_path = r"D:\nature_observation_system\data\chapters\streamlit\chroma_store"

client = chromadb.PersistentClient(path=db_path)

collection_name = "dokusa_paragraphs_paragraphs"

col = client.get_or_create_collection(collection_name)

# 再インデックス時はコレクションを一旦クリア

try:

col.delete(ids=[r["id"] for r in records])

except Exception:

pass

col.add(

ids=[r["id"] for r in records],

embeddings=model.encode([r["paragraph"] for r in records]).tolist(),

documents=[r["paragraph"] for r in records],

metadatas=[

{"chapters": json.dumps(r["chapters"])}

for r in records

]

)

print(col.peek())

print("? インデックス登録完了。コレクション件数:", col.count())

sample = col.get(limit=1)

print("サンプル:", sample)

以下のPythonスクリプトは、steamlit run app.py のようにして動かす。

import streamlit as st

import chromadb

from sentence_transformers import SentenceTransformer

import json

import re

# ---------------------------

# 初期化

# ---------------------------

db_path = r"D:\nature_observation_system\data\chapters\streamlit\chroma_store"

client = chromadb.PersistentClient(path=db_path)

col = client.get_or_create_collection("dokusa_paragraphs_paragraphs")

model = SentenceTransformer("all-MiniLM-L6-v2")

# ---------------------------

# ユーティリティ

# ---------------------------

def highlight_keywords(text, query):

"""クエリに含まれる単語を本文中でハイライト"""

for word in query.split():

if word.strip():

text = re.sub(f"({re.escape(word)})", r"**\1**", text)

return text

def extract_common_words(query, paragraph):

"""クエリと段落の共通語を拾う簡易説明"""

q_words = set(query.split())

p_words = set(paragraph.split())

common = q_words & p_words

return list(common)

# ---------------------------

# UI

# ---------------------------

st.set_page_config(page_title="道草日記ワールド (段落検索+説明)", layout="wide")

st.title(" 道草日記ワールド - 段落検索 + 意味の説明")

query = st.text_input(" 検索クエリを入力してください", "船着き場 石段")

n_results = st.slider("表示件数", 5, 50, 10)

st.sidebar.write(" コレクション件数:", col.count())

if st.button("検索"):

if query.strip():

q_emb = model.encode([query])

res = col.query(

query_embeddings=q_emb.tolist(),

n_results=n_results,

include=["documents", "metadatas", "distances"] # ← embeddingsは不要だが documents/metadatasを必ず返す

)

# res が None でないか、documents が含まれるかチェック

if res and res.get("documents") and len(res["documents"]) > 0 and len(res["documents"][0]) > 0:

for doc, meta, dist in zip(

res["documents"][0],

res["metadatas"][0],

res["distances"][0]

):

# JSONからチャプター復元

chapters_str = meta.get("chapters", "[]") if meta else "[]"

try:

chapters = json.loads(chapters_str)

except Exception:

chapters = []

# 類似度スコア(距離を近似スコア化)

score = 1 - dist if dist is not None else 0.0

with st.container():

st.markdown("### 段落")

st.markdown(highlight_keywords(doc, query))

st.markdown(f" **類似度スコア:** {score:.3f}")

common = extract_common_words(query, doc)

if common:

st.write(f" 共通語: {', '.join(common)}")

if chapters:

st.markdown("** 関係チャプター:**")

for ch in chapters:

dt = ch.get("datetime", "")

url = ch.get("url", "")

if url:

st.markdown(f"- {dt} - [YouTubeリンク]({url})")

else:

st.markdown(f"- {dt}")

st.markdown("---")

else:

st.warning("検索結果がありません。")

st.write("Raw result:", res)

以上、これまでの結果を踏まえて、これ以上の方法の探索を中断することに決めた。ほぼ、すべての手法を見たことになるだろう。試さなかったのはRAGと本格的なLLMだけだろう。現時点、成り行き上、使用データは一日分、400チャプター、80段落程度の量だ。情報は複雑だが、相互の類似度は低いはず。このままで意味的なものの表現力を評価・判断するのは危険だろう。少なくとも10日分のデータを入れてみたい。字幕を整備してがんばれば、少なくとも150日分程度、準備できるわけだから、オーダーをもう一桁上げることができる。

あなた:

単に検索して結果を加工して表示するだけなら自分でできるのです。しかし、データ全体を俯瞰してデータ構造の特徴をビジュアル化するなどを期待していたのです。

ChatGPT:

なるほど、よくわかりました。ユーザーさんの本当の狙いは 「検索」ではなくて、データ全体を俯瞰して構造的な特徴を可視化すること」 ですね。

- 検索 vs 構造可視化

- 検索

- → 「第一船着き場」を探す、関連段落を見つける

- → キーワード検索や埋め込み検索で対応可能

- 構造可視化

- → 「どんな場所のタグが多いのか」「船着き場とベンチはどう繋がっているのか」

- → ネットワーク図、クラスタリング、時間変化の可視化 などが有効

検索だけだと「点」を見ているに過ぎず、可視化を通して初めて「面・全体像」が見えてくる、ということですね。

今あるデータでできること(可視化アイデア)

- 共起ネットワーク

- 段落ごとに登場するハッシュタグをノードにする

- 一緒に出現したらリンクを張る

- → 「船着き場」と「ベンチ」が近いとか、「天候」と「川の様子」が繋がっているとかが見える

- 時系列マップ

- 各段落に付いた datetime を使い、時間の流れに沿ってタグやカテゴリがどう出現するかをプロット

- → 季節性や散歩ルートでの特徴が見える

- クラスタリング+UMAP/t-SNE

- 段落Embeddingを2次元に圧縮して散布図化

- 近い段落がまとまってプロットされ、テーマごとの固まりが視覚的に把握できる

- ヒートマップや棒グラフ

- タグの出現頻度ランキング

- → 「一番よく出てくる場所カテゴリは?」がひと目でわかる

方向性の整理

- 「検索」だけだと 単発的 で物足りない

- 「俯瞰+可視化」を追加すると データの構造(道草の世界観そのもの)が浮かび上がる

そのためには Embedding とタグ情報を両方使い、→ ネットワーク図や時系列プロットを作るのが次のステップ

ご提案ですが、次に進むなら、まず 「タグの共起ネットワーク」 を描いてみませんか?

可視化に使うのは Python の networkx + pyvis(ブラウザでインタラクティブに見られる)や、

ご希望に合わせて、コード例を用意できますが、

- ネットワーク図(タグ同士の繋がり)から試したいですか?

- それともまずは 時系列変化 を見てみたいですか?

あなた:

これまでもずっとそれをやってきたのですね。延々と様々な方法を試してきたのです。リミットを5回は越えていますよ。なかなか答えに辿り着かない。お陰様で様々な知識は得られましたけど。しばらく、チャプターデータを整備してデータを増やします。それでこれまで得たたくさんの方法をもう一度試してみましょう。また、相談に乗ってください。

ChatGPT:

おっしゃる通りですね。すでにここまでで相当な試行錯誤と実験を積み重ねてこられましたから、単に「新しい方法」を足すだけではなく、これまでに得た知識を整理してデータを増やしながら再挑戦するのが一番実りが大きいと思います。