���ہA����AI/LLM�����݂���ƁA�e�Ղɂ�����ł��b��W�J���邱�Ƃ��ł���B�����̂���b��Ɏ������Ȃ��B�~�܂�Ȃ��̂Ŕ��Ă��܂��B�X���[�_�E�����ǂ�����̂��Ƃ�����肪�o�Ă���B

������������AYouTube�ɔ��āATV�ɉ�A���ANHK�����Ă���ƁA�ǂ����̑ސE��������̏����̏b��w�̑�w�����H���A�����������ėl�X�ȊL�𗿗����āA���ɞ��̂���z��ł���b��t�̒j���̗F�l��l�����҂��āA��H����Ƃ����b�������B��N��4�J���O�ɑސE���ꂽ�����ŁA��i�ɓ������邱�Ƃ����邪�A�Ⴂ21�̐N��30�N�ȏ�̌o����AI�Ōy�����N�Œǂ������čs�������Ƃ���̓��@�������炵���B����͂����炭�m���̏�̘b�������낤�B���₾��������ӎ�������A������������Ƃ���ӗ~������A���_�\�́A����͂�������A���̒n�_�ɗ����Ƃ��ł��邾�낤�B�P�ɒm����������Ƃ�������E���Ƃ͐��藧���Ȃ��Ȃ����̂�������Ȃ��B

�����̉���ł���肪���M���X�Ō����ɉ������B������x�o��������A���O�Ɍ������Ă���Ή\�Ȃ낤�B�����͑�38�������펵�ԏ�����O�Lj���ځA�m�a���B

�X���[�_�E������ɂ͂ǂ�����������낤�B�܂��ATV��������A�f��������肷������B���������邱�Ƃ��C�����ǂ��Ȃ邱�Ƃ̈���B���������_����܂�������Ȃ��B����𑼂̕����Ɉړ�����B�����̂Ƃ���A���y��{�i�I�ɂ͒����Ă��Ȃ��B���낻��A���y�ɉ�A����ׂ���������Ȃ��B

�m�蓾�����̂�����킯�ɂ��������AGemini�Ƃ̑Θb�͑����B{10/31/2025: [�Ǐ�]AI�쓮�^�Ǐ��_ - �����̌��ۊw(����158 ��l�Ǐ�����܂�)}���͍X�V���ꑱ����B

���O���u�傫�Ȓ��ɂ�����Ȃ��悤�v�Ƃ����Z�ҏ����W������ԋp����O�Ƀ`�F�b�N���āA�����ǂB�T�C�`���E�Ƃ��������A�Z�ҏW�̃^�C�g���Ɠ����Z�҂ɓo�ꂷ��B����158�̈�l�Ǐ���ł��̘b�������B�ŋ߂�Gemini 2.5 Flash�Ƙb���邱�Ƃ������Ȃ����B�R���e�L�X�g�E�E�C���h�E�̃T�C�Y��1000K�g�[�N���Ƒ傫���BChatGPT��DeepSeek��128K�g�[�N���ADeepSeek-R1��64K�g�[�N���AClaude��200K�g�[�N���Ƃ������ƂŁA���L�������Θb������Ȃ�Gemini���������ȂƎ����Ă���BDeepSeek�͂��낢��Ȏd�g�݂�g�ݍ��킹�Ă���炵�����BDeepSeek-OCR�����̈�Ȃ̂�������Ȃ�(���c��^�FDeepSeek-OCR/�����̌��w�I���k SingularitySalon �`�����l���o�^�Ґ� 9980�l 1,955 �� 2025/10/28 ���^���F2025�N5��8��)�B�T���I�Ǐ����V�������������悤�Ƃ��Ă���̂���������[�߂Ă���B�����̘A�Ȃ�ɓ���������͓̂����������Ȃ��B�A�z�͐l�Ԃ̎v�l�̓����ł����邪�A����AI/LLM�����ӂ��B�����݂ɂȂ邱�Ƃ����邪�O�����ɘA�z����̂͗ǂ����Ƃ��낤�B���Ƃ����Ă��m���̖L�x���͖��͓I���B�u�T�C�`���E�v�Ƃ�������m���Ă��܂����Ƃ����₢����������B

�S���������L�ڂ���ƒ����Ȃ�̂ŁA�T�C�`���E�̑����E�q��Ă̕����������p���悤�B

�ς�����ɐB���@

�T�C�`���E�̐��Ԃōł����j�[�N�ŁA���ꐫ������̂��A�ɂ߂ē���ȑ����Ǝq��Ăł��B

- ���ق́u���ꂽ���v

- ���X�̓���: ���X�͖̂���i���j��������ƁA���̒��ɓ���܂��B

- �����̕���: �I�X�ƃ��X�͋��͂��āA�����̔r������D�A�H�ו��̃J�X�Ȃǂ����������̂ő��̓������h��ł߁A�����Ȍ��ԁi���a���j�������c���܂��B

- ���S�Ȋċ�: ���X�͐��������܂ŁA���̖����ꂽ���̒��ŗ�������A������Ă܂��B���̊ԁA���X�͔�Ԃ��߂̉H��S�Ĕ������Ƃ��A�o���Ȃ���ԂɂȂ�܂��B

- �I�X�ɂ�鋋�a: �I�X�́A���̋��a�����烁�X�Ɛ��ɑ��āA���J�����̊ԁA�ʎ��⏬�����Ȃǂ��^�ё�����Ƃ����A���g�I�Ȉ玙���s���܂��B

����**�u���X���O�E���犮�S�Ɋu������A�I�X�ɖ�������v**�Ƃ����Ɠ��̔ɐB���@�́A�����̃��`�[�t�Ƃ��Ă��A���Ɉ�ۓI�Ő_��I�ȗv�f�������Ă���ƌ�����ł��傤�B

��コ��̏����ɓo�ꂷ��T�C�`���E���A�����������݂̒���**�u�傫���v��u��Ȑ��ԁv**�̎��C���[�W��w�i�Ɏ����Ă���ƍl����ƁA�܂���������킢������܂��ˁB

�����́A���ړI�ɂ͏����̃��`�[�t�ƊW�Ȃ��Ǝv�����A���������ƁA����ɊW���������A�Ӗ��Â���B�����̓W�J�����܂�_���I�ɈӖ��Â��邱�Ƃ��ł���悤�ł́A�����Ƃ��Ă܂�Ȃ��B�����ł��Ȃ��������������낢�킯���B

�Θb�Ŏ��グ��������̍�i�́u�^���v�B�l�H�m�\�������l�ԂƃN���[���Z�p�ɑ��ݍ�p���N����ƁA�l�Ԃ̐i�����N����A�ꐫ��������Ƃ����悤�ȕ���B�������̓z�[�K���̋@�B�����̐i���̘b���v���N���������B�H���܍�́u�ւށv�Ƃ�����i��ǂ�ł݂�Ƃ����b������ƁA������ꐫ�Ɋւ�镨��炵���A�ꐫ�����O���̑傫�Ȏ��炵���B

�w�u�t�b�T�[���ɂ�����q������r�̖��@���Ȃ̎����ȁq�߂��r�ւ̖₢�v�A�c���Β��A �@����w�o�ŋǁA�o�ŔN�Q�O�P�O�D�Q�̗v�ł��܂����H�x�Ƃ����₢�����̑O�ɂ����̂����A�w�t�b�T�[���̌�����́u���[���b�p���w�̊�@�ƒ��z�_�I���ۊw�v�Ɍ���Ă���T�O���Ǝv���܂����A�ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��傤���H�x�Ƃ������̖₢�ɂ������Ă��ꂽ�B�u��@�v���𗝉��������ēǂ߂�{�ł��Ȃ��Ȃ��ƒ����̊ȒP�ȃ`�F�b�N�����œ��ʕԋp�����߂��B���̑Θb�́u�����̌��ۊw�v�Ƃ����b�ɓW�J���������A���ɍl���Ă��郌�x���̘b�ɏI������B����200��߂��z�M�ɂȂ��Ă���A���e���ǂ����邩�A�����������Ȃ��Ă���B�����̂��������ƂŁA���ǁA��肽�����Ƃ���������Ɗ�����Đi�߂邱�Ƃɂ����B�������邵���Ȃ��킯���B�ł��邱�Ƃ�����B���ꂵ���Ȃ��B

�w�u�s�ׂ���ӎ� - �G�i�N�e�B���B�Y������v�A�g�c���r�E�c���Β��A�y�ЁA�Q�O�Q�T�D�T�x���Q�l�ɂ��悤�Ǝv���Ă���B�s�ׂ��ӎ��Ƃ��đ�����Ƃ����b�炵�����A���ꂪ�����Ӗ�����̂��낤�Ǝv���B�����Ƃ����s�ׂ��ӎ��ł���킯�����A������O�̂��Ƃ̂悤�ȋC�����邯�ǁB���ۊw�̓j�[�`�F�A�t�b�T�[���A�n�C�f�b�K�[�A�T���g���A���J�s�l���̗���ő����Ă���킯�����A���̗���ɂ���b�Ȃ̂��낤���B

- �X�V���L�L���́u���z�_�I���ۊw�v��������

- [�~�V�F���E�t�[�R�[]���t�ƕ� LCII - artificier (2008/10/25)

- [�{]�Ȃɂ��������яG�Y�ɋ������ (2009/01/12)

- [�m�[���E�`�����X�L�[]���t�ƕ� LCXXII - ����Ǝv�l (2009/01/24)

- [�{]�A�� (2009/12/06)

- [A.I.]�l�H�m�\�̂��߂̓N�w 9 - �v�l�̌��� (2015/12/05) �� {CoT: �|�c�k���u���ۊw�́�v�l�̌�����ł���v(�}�����[�A2004�N)}

- [�N�w]�\���� ����S�l�\.�O�� �}�b�n�ƃE�B�g�Q���V���^�C�� (2017/03/06)

- [�N�w]�\���� ���S�\.��� �}�b�n�̌��� (2017/03/10) �� {CoT: 1712��@�w�Ԏ�ϐ��̌��ۊw�x �G�g�����g�E�t�b�T�[�� - ���������̐����}��H��ׂ��I

���������t�b�T�[���̌��ۊw�I�Ҍ��Ƃ������@�͂��낢��̌����ɂ��Ă͂܂�B���Ƃ��}�b�n�̒m�o�_�A�P�[���[��R�t�J�́u�Q�V���^���g�v�A���N�X�L�����́u�g�[���v�A������=�|���e�B�́u�Ԑg�̐��v�A���@�C�c�[�b�J�[�́u�Q�V���^���g�N���C�X�v�Ȃǂ����ɂȂ邾�낤���A�����̂��ꂼ��̕���ł������ł�����̂ł���Ƃ��v���B

�ڂ��͂��̂悤�Ɍ��Ă������낤�Ǝv���Ă���̂����A���ۂɂ̓t�b�T�[�����ۊw�̓W���b�N�E�f���_���w���ƌ��ہx�̂Ȃ��Ŕᔻ���������ŁA�|�X�g���_���v�z�̂Ȃ��ł͈��������Ȃ�G���ɂȂ��Ă��܂����B���{�ł͒|�c�k�Ȃǂ��������炻�̒D�҂����݂Ă���̂����A���܂̂Ƃ���͂܂��t�b�T�[�������Ƃ܂ł͂����Ă��Ȃ��B

(�o�T: 1712��@�w�Ԏ�ϐ��̌��ۊw�x �G�g�����g�E�t�b�T�[�� - ���������̐����) - [Music]��������Chill Mix (2018/01/03)

- [�N�w]���E�N�w�̑啗�C�~�̏I�[�ɂ������ - ���N�w�j (2024/04/01)

- [�Ǐ�]���������X�̓Ǐ����� (2024/05/11)

- [�N�w]�啗�C�~�����������ł݂悤 - ���_�I�� ����2 (2024/05/15)

- [�N�w]�n���w�҂̌����t�b�T�[���̒��z�_�I���ۊw (2024/05/15)

�u���[���b�p���w�̊�@�ƒ��z�_�I���ۊw�v�����������T���Ă݂悤�B�O���O������Ă����ꏊ�ɒH�蒅�������AGemini�Ƃ̑Θb�������o�����B

- �X�V���L�L���́u�v�l�̌����v��������

- [�{]�l�Ԋw (2006/08/06)

- [�N�w]���t�ƕ� �]�]�]�]�T�] - ���ۊw (2007/08/22)

- [�N�w]���t�ƕ� �]�]�]�]�] - �\����`�Ȋw�_�̖`�� (2007/08/26)

- [A.I.]�l�H�m�\�̂��߂̓N�w 9 - �v�l�̌��� (2015/12/05)

- [�N�w]�\���� ���S�Z�\�� �|�c�k���u���ۊw�́�v�l�̌�����ł���v (2015/12/13)

- [����]�\���� ����\�� �V�����g���[�̒n�}�� (2016/08/12)

- [A.I.]�l�̔Q�莅�ɐD�荞�܂�ċx�e���悤 - �l�H�m�\�̂��߂̓N�w 10 (2016/09/24)

- [�N�w]���l�E�f�J���g�u���@�����v (2017/01/01)

- [�N�w]�q���[�� (2018/04/18)

- [�N�w]�\���� ���Z�S��\�� �ؓc�����u����̓N�w�v(�u�k�Њw�p���ɁA1991�N) (2019/04/10)

- [�Љ�]OK Boomer - ����Ԃ̒f�� (2020/01/26)

- [���L]�\���� ��甪�S��\�� ����ߎq���u��Y�҂ɂȂ�v(�����ܐV���A2018�N) - �₢�𗧂Ă�Z���X (2020/09/08)

- [���L]��̍~����X�A���ꂱ��l���� (2022/02/20)

- [�N�w]�u���v��ǂ� - ���C�v�j�b�c�ƃo���b�N (2023/02/21)

- [�N�w]���E�N�w�̑啗�C�~�̏I�[�ɂ������ - ���N�w�j (2024/04/01)

- [���L]�i�ނׂ��� 2 - �v���o���̂��ꂵ�����X�� (2024/04/14)

- [�Ǐ�]���������X�̓Ǐ����� (2024/05/11)

- [YouTube]�X�V���L: �p�k�E�y�y�J�t�F �}���ًA��̓������L(���^�]��) (2024/06/14)

��A���ׂ����̂�������o�R�Ō�����B��{11/01/2025: [�Ǐ�]�]����S�����܂��閧}�B

�ܔԏ����ŏI�ǂ̐U���Ő�肪�ɓ��b���Ɍ��܂�A���̃��[�h���Ō�܂ňێ������B���z��B�I�Ղɂ��Ă��܂������]�n������̂��ȁB

�ɓ��V�����̋L�҉�ł́A�b���h�q�ȍ~���q���悭�A�܂��܂������Ȃ�]�n�����邱�Ƃ������Ă���Ƃ�������������A�ǂ��܂ł����̂��낤�Ƌ����[���B���䗳���E���l�Z���͈ɓ��b���E�����͎����Ƃ͓ǂ��Ⴄ�Ɣ������ꂽ�������B���ہA���Ă��āA����܂ł������������Ƃ����������ۂ߂Ȃ��C�����Ă������ǁB

�y���{�t���ɋً}�C���^�r���[�z���䎵�����Z���ցh�����h�̗��R�𐙖{���i�����́I�^�����u����v�Ƃ����ɂ͂܂������I�^������̗����ɑ��������ށI NextTV �l�N�X�g�e���r �`�����l���o�^�Ґ� 3.89���l 3,874 �� 2025/10/29 #��ΖM�F�̐��{�t���́A���A�����̃^�C�g����(�����킪���s���Ă���B10/31�ɂ͗������O��)�ɂ�鑊�ΓI�ȏ����s���A�`�F�X�N���b�N�����A������A�ܔԏ����̗v����������ꂽ�B�ɓ��b���E�����͓�����̃^�C�g������ǂ��키�������ڂ���邪�A�܂����N�����l�ɂ͒���ł��Ȃ��ƌ����Ă����B���A����(��84�����l��E���ʐ�@�a���P�g)�����炩�ȁB���䗳���E���l�͎��Ԃ̎g�������C�����Ă��邾�낤�B���N�̍����A�����ɖ߂�\�����\������Ƃ̂��ƁB

�ɓ��V�����̋L�҉�ł́A��͂Ƃ̎���ɁA�����ȏ�ɖʔ������̂͂Ȃ��̂ɂ���Ȃ��Ǝ��₳��Ă��Ƃ��������ŁA�����l��������A�l�����ő����������邮�炢�A���͋l�Ƃ����悤�ȃ��[�����Ⴄ���G�Ȃ̂�����̂ł��ƁB�ف[�Ǝv���Ē��ׂ�ƁA�u���͋l�v�̓��e��i 1331�� | �l�������[�J�[�����������B�l�������[�J�[ | �����̋l�������e�T�C�g�������Ɍ��������ƂɂȂ�B�t�F�A���[���e���̋֎~�����F�l�������[�J�[�̎g���� | �l�������[�J�[�ɋL�ڂ̂���fm�Ƃ������_�E�����[�h�̂��ƁB���̒��A�m��Ȃ����Ƃ���������B�u���͋l�v�̓t�F�A���[�l�����Ƃ����炵���B���j�͌Â��B

�҂揫���̎���l�����͋l�����̃��[���Ƃ͂����ԈႤ�B�����炭�A���ۂ̃R���s���[�^�ΐ���킩����o�������̂��낤�Ǝv���B�]���āA���ۂɂ��蓾��ǖʂȂ̂ł͂Ǝv�����A�ǂ��Ȃ낤�˂��B��y�́A����l�������ǒB���̋łɂ�(�X�V���L - �҂揫������l�����L�i���`�������W - ���W��)�A�҂揫�����[�e�B���O�ǎ���ɕ��A�\��B���݁A���탊�n�r�����B

�O�C��10���A����23���B�����͋v���Ԃ�ɓ��̏o�ƂƂ��ɋN�������B���Q���N���ɓ]�����悤�Ƃ̎��݁B�ڂ��o�߂��̂ŁA�v�����đ����N�����B�߂Ă������̋N�����ԁA6��40���B�Ȃ����A�؏鎛�̒K���q - Wikipedia�̃����f�B�[�����J�ɂȂ����B���ӎ����ߋ��ɉ�A���悤�Ƃ��Ă���H �����͉������܋ǁA���䉤���ƈɓ��b���̌���̓��B����������đ����N�����̂����A�܂��C�ɂȂ��Ă���AGI�̗���̈Ӗ��E�X�y�����m�F���A�u�U�k�@���� STAND ALONE COMPLEX ��26�b ����9�ہA�Ăсv�̒��̈��p�̏o�T�ׂĂ���({10/27/2025: [�A�j��]�U�k�@���� STAND ALONE COMPLEX}��)�B�h�A�m�́u���Ȃ��������Ƃ��Ă���A�l�͂��Ȃ��ɉ�ɗ��邾�낤�v�Ƃ������t�ɂ��ẮAChrome��AI���[�h�́A�����̌��t�A�u�킽���́A���Ȃ��������݂Ȃ����ɂ͂��Ă����Ȃ��B���Ȃ������̂Ƃ���ɋA���ė���v�i���n�l�ɂ�镟����14��18�߁j��A�z�����悤���B�w�h�A�m�[�͎�����u�C���[�W�̒ނ�l�v�Ə̂��Ă����炵���B�u���Ȃ��������Ƃ��Ă���A�l�͂��Ȃ��ɉ�ɗ��邾�낤�v���Č��t�ɂ́A�h�A�m�[�̎B�e�X�^�C�����w�i�ɂ������̂��Ɣ[���B�x(�C���[�W�̒ނ�l - Cat of AZ)�Ƃ������Ƃ炵�����A���߂āAChrome��AI���[�h�Łu���Ȃ��������Ƃ��Ă���A�l�͂��Ȃ��ɉ�ɗ��邾�낤�B ���� ���n�l�v�Ō�������ƁAAI �ɂ��T�v�Ɏ��̂悤�Ɏ����ꂽ�B

���ꂽ�u���Ȃ��������Ƃ��Ă���A�l�͂��Ȃ��ɉ�ɗ��邾�낤�v�Ƃ������t�́A�����A���Ƀ��n�l�ɂ�镟�����ɂ́A���̂܂܂̌`�ł͌�����Ȃ��t���[�Y�ł��B���̃t���[�Y�́A�����炭���n�l�ɂ�镟�����̒��ŃC�G�X���������u�Ԃǂ��̖Ǝ}�v�̂��Ƃ��b����A���߂�v��Ƃ��Ĕh�������\�����ƍl�����܂��B

���n�l�ɂ�镟����15��4�߁`5��

�C�G�X�́A�����g���u�܂��Ƃ̂Ԃǂ��̖v�A��q�������u�}�v�ɂ��Ƃ��āA���̂悤�Ɍ��܂����B

�u�킽���ɂȂ����Ă��Ȃ����B��������A�킽�������Ȃ������ɂȂ����Ă��悤�B�}�́A�ɂȂ����Ă��Ȃ���A���������ł͎������Ԃ��Ƃ��ł��Ȃ��B����Ɠ����悤�ɁA���Ȃ��������A�킽���ɂȂ����Ă��Ȃ���A�������Ԃ��Ƃ͂ł��Ȃ��B�킽���͂Ԃǂ��̖A���Ȃ������͎}�ł���B�����l���킽���ɂȂ����Ă���A�킽�������̐l�ɂȂ����Ă���A���̐l�͑����̎������ԁB�킽�����痣��ẮA���Ȃ������͉����ł��Ȃ�����ł���B�v���߂̉\��

���̂��Ƃ��b�́A�C�G�X�i�Ԃǂ��̖j�ɂȂ����Ă���i�܂�A�������ɂ����ɗ��܂��Ă���j�A���R�Ɏ��i�P�s��M�j�����сA�₪�Đl�X�����̎��i���Ȃ��̍s����M�j�Ɉ�������A�Ƃ����l�����������Ă���Ɖ��߂ł��܂��B

���������āA���̌��t�́A�M�ɂ����āu���瓮���Đl���W�߂�v�̂ł͂Ȃ��A�u�C�G�X�̂��Ƃɗ��܂�A�Â��ɂ��邱�ƂŁA�������琶�ݏo�����b�݂�e���͂ɂ���āA���ʂƂ��Đl���W�܂��Ă���v�Ƃ���������v�����̂ƌ�����ł��傤�B

����AI/LLM�Ɨl�X�Șb��ɂ��đΘb���Ă���ƁA���t�̏��̊W�Ƃ��Ă̖{��������Ă���̂��낤�Ɗ�����B�ŋ߂̌����Ԋu�ɂ��Ă�Gemini 2.5 Flash�Ƃ̉�b�̓W�J�ɂ͊�������({10/21/2025: [YouTube]�^���̓���H�� - �u��l�Ǐ���v�ɂ��čl���� - ���Ԃ̌��̈Ӗ�}��)�B�^��Intelligence���B

����Ɋm�F�̂��߂ɁA���_���傫���h�炬�A�B���ɂȂ����܂܂ŁA�C�ɂȂ��Ă���10/10/2025: [���R]�L���̍ד��v���W�F�N�g - �t�W�c�{�̌����̃t�W�c�{�̉摜���R�s�[���āAGemini�̃v�����v�g�ɓ\��t���A���q�˂��B

��: �L���s�����쓌��ݐΒi�ŎB�e�����t�W�c�{�̎ʐ^�ł����A�햼���킩��܂����H

Gemini 2.5 Flash: �摜��q�����܂����B

�L���s�̋����쓌��ݐΒi�ŎB�e���ꂽ�t�W�c�{�Ƃ̂��Ƃł��ˁB�ʐ^�̃t�W�c�{�́A�k�̌`���F�ʂ��猩�āA�u�V���X�W�t�W�c�{ ( Fistulobalanus albicostatus )�v�A�܂���**�u�^�e�W�}�t�W�c�{ (Amphibalanus amphitrite)�v**�̉\���������ƍl�����܂��B

- ���R�F

- ������: �L�����̐��˓��C���݂�D����i��������C���̉e������j�ł́A����2�킪��r�I���ʂɌ�����t�W�c�{�Ƃ��ĕ���Ă��܂��B���Ɍ�݂Ȃǂ̐l�H�\�����ɂ悭�t�����܂��B

- �`�ԓI����:

- �k�̐F�͔����ۂ��D�F�ŁA�ꕔ�ɂ킸���ɋ؏�̖͗l������悤�Ɍ����܂��B

- �k���i�����̊J�����j�̌`���A����2��̃t�W�c�{�̂���Ɏ��Ă��܂��B

- �S�̓I�ɌQ�����Ă���A�T�^�I�ȃt�W�c�{�ނ̒����p�^�[���������Ă��܂��B

- ���ʂ������Ă���_:

- �t�W�c�{�̎����肷��ɂ́A���k�̏c�]�̗L���⑾���A�̔̌`��A�J�����̌`�ԂȂǂ̏ڍׂȓ������m�F����K�v������܂��B

- ���ɃV���X�W�t�W�c�{�ƃ^�e�W�}�t�W�c�{�͊O�������Ă���A���m�ȓ���ɂ͊k�������ē����̌��W�i�w�Ə|�j���m�F������A�g�債�ďڍׂȖ͗l�������肷��K�v������܂��B

���̎ʐ^�����ł͒f��͂ł��܂��A�V���X�W�t�W�c�{�܂��̓^�e�W�}�t�W�c�{�̂����ꂩ�ł���\�������ɍ����ł��B

Gemini�͐����ȂƂ������������܂��Ă����B�₢�|���̎d�������Ƃ������邪�A���ʂ͏펯�I�߂��Ă������낭�Ȃ��Ɗ����Ă��Ă����̂����E�E�E�₦��A�₦�Ƃ������Ƃ��ȁB

��: ���k�̏c�]�Ƃ͉��ł��傤���H

Gemini 2.5 Flash: �u���k�̏c�]�i���イ�����̂��イ�낭�j�v�Ƃ́A�t�W�c�{��**���k�i���イ�����j**�̕\�ʂɂ���A**�c�����̐���オ�����i�����j��Łi��傤�j**�̂��Ƃł��B

�t�W�c�{�̎�����ʂ���ۂ̏d�v�ȓ����̈�ƂȂ�܂��B

- �ڍ�

- ���k�i���イ�����j: �t�W�c�{�̑̂��͂�ł���ΊD���̍d���O�ǑS�̂̂��Ƃ��w���܂��B�t�W�c�{�����D��ȂǂɌŒ����Ă���A�~���`�ⓛ��̕����ł��B

- �c�]�i���イ�낭�j: ���̎��k�̕\�ʂɁA�k�̒��ォ���Ɍ������ĕ��ˏ�ɐL�тĂ���A���N��������q�_��̍\���ł��B

�t�W�c�{�̒��ɂ́A���̏c�]�������Ė��ĂȎ�i��F�V���X�W�t�W�c�{�j������A�ׂ������������A���邢�͂قƂ�Ǖ����ŏc�]�������Ȃ��������܂��B���̓����́A���Ƃ���̓�����s�����߂̏d�v�Ȏ肪����ɂȂ�܂��B

�����쓌��ݐΒi�̃t�W�c�{

��: ���̎ʐ^�Ŕ���ł��܂����B

Gemini 2.5 Flash: �摜��lj����Ă����������肪�Ƃ��������܂��B���̐V�����ʐ^�́A�t�W�c�{�̎��k�i���イ�����j�̌`�Ԃ�**�c�]�i���イ�낭�j**�̓��������ɖ��ĂɎʂ��Ă���A��萳�m�Ȕ��肪�\�ł��B

���̎ʐ^�̃t�W�c�{�́A**�V���X�W�t�W�c�{�iFistulobalanus albicostatus�j**�ł���Ƌ�����������܂��B

- ����̍���

- �������Ăȏc�]�i���Ă낭�j:

- ��O�̑傫�Ȍ̂�����ƁA���k�i�O���̕ǁj�̕\�ʂɁA�k�̉��Ɍ������đ����A����**���ˏ�ɓˏo���������i�]�j**���m�F�ł��܂��B

- ���̑����Ė��ĂȔ����c�]�́A�V���X�W�t�W�c�{�̍ő�̓����̈�ł��B�햼�� "albicostatus" ���u�����]�ialbi-�F�����Acostatus�F�]�̂���j�v���Ӗ����܂��B

- �k���̌`��:

- �J�����i�k���j�͂��H�`�ɋ߂��`��ŁA������V���X�W�t�W�c�{�̓T�^�I�ȓ����ƈ�v���܂��B

- �k�̐F�Ǝ���:

- �k�S�̂������ۂ��D�F�ŁA�c�]���ۗ����Ă���A**�^�e�W�}�t�W�c�{ (Amphibalanus amphitrite)**�Ɍ�����悤�ȁA�c�ɑ�����⊌�F�̎Ȗ͗l�͊m�F�ł��܂���B

�O��̉ŋ�����������̌��ł���^�e�W�}�t�W�c�{�́A�c�]�����������ׂ��A�F�����ɂ����ƔZ���Ȗ͗l�����邱�Ƃ������ł��B���̎ʐ^�̓����́A�V���X�W�t�W�c�{�ɔ��Ɉ�v���Ă��܂��B

���������āA�L���s�̋�����ŎB�e���ꂽ���̃t�W�c�{�́A�قڊԈႢ�Ȃ�**�V���X�W�t�W�c�{�iFistulobalanus albicostatus�j**�ł���Ɣ��f�ł��܂��B

��: ���肪�Ƃ��������܂��B�����������낢��Ǝʐ^���B���Ċm�F���Ă��������Ǝv���܂��B

�V���X�W�t�W�c�{�̓���ɂ��[�������������悤�ŗǂ������ł��B

�t�W�c�{�̎�����m���ɓ��肷�邽�߂ɁA����ʐ^���B��ۂɒ��ڂ��Ă������������|�C���g�����������Љ�܂��B�����̓������L�^�ł���A����ɐ��m�Ȏ픻�ʂ��\�ł��B

- �V���X�W�t�W�c�{�̊m�F�|�C���g

- �k�̍\���i���k�Əc�]�j

- �c�]�i���イ�낭�j�̖��Ă�: ����̎ʐ^�ł��m�F�ł����A�����͂�����Ƃ����������ˏ�̋��A�k�̉����܂ŐL�тĂ��邱�Ƃ��m�F���Ă��������B

- ���k�̑���: ���ʂ��猩�āA�k�̕ǂ����͂̊�Ȃǂ��班�������オ���Ă���悤�Ɍ�������A����ɂȂ��Ă��邩���m�F���܂��B

- �k���ƌ��W�i����������j

- �k���i���������j�̌`: �����̊J�����̌`���A�H�`�ɋ߂����Ƃ��ēx�m�F���Ă��������B

- ���W�i�ӂ��j: ���������Ă��鎞�ȂǁA�t�W�c�{���J���Ă���ۂɁA�����ɂ���**4���̂ӂ��i�|�i������j�Ɣw�i�͂���j�j�̌`�ώ@�ł���Η��z�I�ł��B���ɔw�́u���i����j�v**�ƌĂ��ˋN�̌`�͏d�v�Ȏ��ʂ̎肪����ƂȂ�܂����A����͓����������܂���B

- �t����

- �Q�����: ����݂ɖ��W���ĕt�����Ă��邩�B�V���X�W�t�W�c�{�͑��̃t�W�c�{�Ɣ�ׂĂ���^�ŁA�̓��m���������Đ������A�ג����~���`�ɂȂ�₷���X��������܂��B

�����̓����𑽊p�I�Ɋώ@���邱�ƂŁA��莩�M�������āu�V���X�W�t�W�c�{�v�ƒf��ł���悤�ɂȂ�ł��傤�B�^�e�W�}�t�W�c�{�Ƃ̈Ⴂ�́A��͂�c�]�̑����ƎȖ͗l�̗L�����ł�������₷���ڈ�ł��B

�y�����ώ@�ɂȂ�܂��悤�ɁI

{10/25/2025: [A.I.]�^���̓���H�� - �U�k�@������YouTube�Ō��čl���� - �g���������邢�͊g���\��}����{CoT: �����������Ȃ�قǁA���낢��ƕ��w�I�E�N�w�I�Ȍ��t����ь������B����͂Ƃ������A����͌������ă�����Ƃ��Ă��A�U�k�@�����ɑz���͂��h������邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B}�Ɋւ���⑫�B

| ���t | ���(�o�T�A�����Ȃ�) |

|---|---|

| ���Ȃ��������Ƃ��Ă���A�l�͂��Ȃ��ɉ�ɗ��邾�낤�B | �h�A�m(�C���[�W�̒ނ�l - Cat of AZ�A���x�[���E�h�A�m�[ - Wikipedia)�A��{10/28/2025: [A.I.]�^���̎��ɓ������} |

| ���Ȃ��͐��E���ŋN���鉽���������A�C���`�L�Ɍ����Ă��ł��傤�ˁB | J.D.�T�����W���[ |

| ���͎��������鐢�E���F�Ɍ����邽�߂̋@�B���B | �W�K�x���g�t�B�f��ē�(�W�K�E���F���g�t - Wikipedia) |

| �l�́A���ł���}��҂ƂȂ����B���������V��\���Ȃ����ƂŁA���̑��݂��֒�����Ă��܂���Ƃ̂悤�ɁB | �t���h���b�N�E�W�F�C���\���A�w�|�X�g���_�j�Y���A���邢�͌�����{��`�̕����I�_���x(1991�N)�H�A�t���h���b�N�E�W�F�C���\�� - Wikipedia |

| ����́A���ł��邱�Ƃɂ���ĎЉ�V�X�e���̓��Ԃ��K�肷��}�̂ł���A�ŏI�I�ɂ́A�V�X�e���̓����ɂ��O���ɂ��A���̑��݂̍��Ղ��Ƃǂ߂Ȃ��B | ���V�^�K(��������܂���)�A�w�o�ς̋N���x�i��g���X�j�H |

�Y����ʂ̉������p�}�C�N��PCM�^�����AMail drop��PC�Ƀ_�E�����[�h���AFaster-Whisper�ʼn�͂����B�C�j�V�����E�v�����v�g�ɂ́u�U�k�@���� STAND ALONE COMPLEX�B�v�Ƃ������͂����B�����������������x�́A�قڊ����ȓǂݎ�肪�ł����B�����ׂ����Ƃɓ��e�����߂悤�Ƃ����ʂ̐�����l���Ȃǂ̉ߏ�ȓ��͂͂܂Ƃ��ȓǂݎ���j�Q���A�t�ɂ܂������ǂݎ��Ȃ��Ȃ����B�v�����v�g�̈ꕔ���e���I�E���̂悤�ɌJ��Ԃ������̏o�͂ɂȂ����̂��B

��ɂ����ChatGPT���瑊�k���n�߂����Asrt����ass�ɕϊ�����b�ɂȂ����̂ŁA�����Ă݂�Ƃ���܂œ��B���Ȃ��BGemini�ɂ������|�������A����ҏW�A�v��/�\�t�g�uCapCut�v�uFilmora �v�uVivaVideo�v�����߂�ꂽ�B���A�m�F����Ɗ��S�t���[�Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��݂������B���l��Claude�ɁuYouTube�ŘN�ǂ����Ă݂����Ǝv���̂ł��B�����̕��i�ɏc�����Ŏ�������ꂽ���̂ł����B�v�Ǝ����|���邾���ł́A�`���b�g�̃^�C�g�������܂��������ŁA�ꌾ���ԓ����Ȃ������B�Ō�̍ԁADeepSeek�ŁA�c�������̂��̂Ɋւ��ẮA���Ȃ�̃��x���܂ł������A���݂ɐ���ł���Ƃ���܂ł킩��悤�Ȓn�_�ɓ��B���Ȃ��B����Ɍ@�艺���悤�Ƃ���Ɖ������~�܂��Ă��܂����B�u�����������B���Ƃ͎����ōl������͂��v�Ƃ������Ƃ��낤�B�d�����Ȃ��̂ŁA���̐��ʂ������āAClaude�ɖ߂����B�c�����t�H���g���g����(DeepSeek��ass����Python�X�N���v�g�́A�c�����t�H���g�ł͂Ȃ��ݒ肾�Ƃ悤�₭�C�t�����B�c�����ɂ��g����t�H���g���̍ŏ���@�}�[�N���K�v�Ȃ̂��B�����A�����A�X�����Ǔ_�̌����E�ʒu�Ȃǂ����ɂȂ�B�����ł��Ȃ��킯��)�A����ɕ\���s���ȂǁA�p�����[�^��ݒ�ł���悤�ɂ��Ă�������B�������B

���ہADeepSeek��Claude�ƍ��킹�āA30�ȏ�̃o�[�W�����̃X�N���v�g���c����Ă���B�c���������ɂ���WEB�Ō������Ă��A���邱�Ƃ͂��邪���r���[�A����͊ԈႢ�Ȃ��g����Ƃ������̂ɂ͏o���Ȃ������B���{��c�����͓��ꂾ�B�����������邩�炾�B���ꂮ�炢����Ƃ������A��Ȃ��B����AI/LLM�̂��A��1-2���ŕ�������������B��������ɂȂ������̂��B

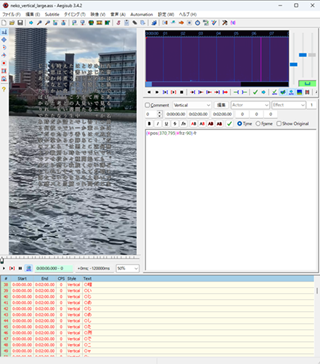

�����ÂA�����Ă݂�B����157�̈�l�Ǐ���ŘN�ǂ��Ă݂��B�Ėڟ��́u��y�͔L�ł���v�A�ɔł̖`���B���ɁA�u�N�ǔŊJ���̂��߂̏c���������e�X�g��: �Ėڟ��u��y�͔L�ł���v�ɔł���`�������v�Ƃ��āAAegisub�ŕҏW����ass��FFmpeg�ŏĂ��t�������̂����J�ŃA�b�v���[�h�����B

�N�ǔŊJ���̂��߂̏c���������e�X�g��: �Ėڟ��u��y�͔L�ł���v�ɔł���`�������Ƃ��āAAegisub�ŕҏW

Aegisub - Aegisub Advanced Subtitle Editor�B

PS D:\mitikusa\ReadingAloud\789_ruby_5639> ffmpeg -i wwp31pu10.mp4 -vf "ass=neko_vertical_large.ass" -c:a copy wwp31pu10_with_vc.mp4

ffmpeg version N-118896-g9f0970ee35-20250323 Copyright (c) 2000-2025 the FFmpeg developers

built with gcc 14.2.0 (crosstool-NG 1.27.0.18_7458341)

configuration: --prefix=/ffbuild/prefix --pkg-config-flags=--static --pkg-config=pkg-config --cross-prefix=x86_64-w64-mingw32- --arch=x86_64 --target-os=mingw32 --enable-gpl --enable-version3 --disable-debug --enable-shared --disable-static --disable-w32threads --enable-pthreads --enable-iconv --enable-zlib --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-gmp --enable-libxml2 --enable-lzma --enable-fontconfig --enable-libharfbuzz --enable-libvorbis --enable-opencl --disable-libpulse --enable-libvmaf --disable-libxcb --disable-xlib --enable-amf --enable-libaom --enable-libaribb24 --enable-avisynth --enable-chromaprint --enable-libdav1d --enable-libdavs2 --enable-libdvdread --enable-libdvdnav --disable-libfdk-aac --enable-ffnvcodec --enable-cuda-llvm --enable-frei0r --enable-libgme --enable-libkvazaar --enable-libaribcaption --enable-libass --enable-libbluray --enable-libjxl --enable-libmp3lame --enable-libopus --enable-librist --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libzmq --enable-lv2 --enable-libvpl --enable-openal --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenh264 --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-librav1e --enable-librubberband --enable-schannel --enable-sdl2 --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libsrt --enable-libsvtav1 --enable-libtwolame --enable-libuavs3d --disable-libdrm --enable-vaapi --enable-libvidstab --enable-vulkan --enable-libshaderc --enable-libplacebo --disable-libvvenc --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxavs2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzvbi --extra-cflags=-DLIBTWOLAME_STATIC --extra-cxxflags= --extra-libs=-lgomp --extra-ldflags=-pthread --extra-ldexeflags= --cc=x86_64-w64-mingw32-gcc --cxx=x86_64-w64-mingw32-g++ --ar=x86_64-w64-mingw32-gcc-ar --ranlib=x86_64-w64-mingw32-gcc-ranlib --nm=x86_64-w64-mingw32-gcc-nm --extra-version=20250323

libavutil 59. 60.100 / 59. 60.100

libavcodec 61. 33.102 / 61. 33.102

libavformat 61. 9.107 / 61. 9.107

libavdevice 61. 4.100 / 61. 4.100

libavfilter 10. 9.100 / 10. 9.100

libswscale 8. 13.103 / 8. 13.103

libswresample 5. 4.100 / 5. 4.100

libpostproc 58. 4.100 / 58. 4.100

Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'wwp31pu10.mp4':

Metadata:

major_brand : mp42

minor_version : 0

compatible_brands: isommp42

creation_time : 2025-10-21T11:41:26.000000Z

encoder : Google

Duration: 00:03:00.00, start: 0.000000, bitrate: 2441 kb/s

Stream #0:0[0x1](und): Video: h264 (Main) (avc1 / 0x31637661), yuv420p(tv, bt709, progressive), 720x1280 [SAR 1:1 DAR 9:16], 2309 kb/s, 30 fps, 30 tbr, 15360 tbn (default)

Metadata:

creation_time : 2025-10-21T11:41:26.000000Z

handler_name : ISO Media file produced by Google Inc. Created on: 10/21/2025.

vendor_id : [0][0][0][0]

Stream #0:1[0x2](und): Audio: aac (LC) (mp4a / 0x6134706D), 44100 Hz, stereo, fltp, 127 kb/s (default)

Metadata:

creation_time : 2025-10-21T11:41:26.000000Z

handler_name : ISO Media file produced by Google Inc. Created on: 10/21/2025.

vendor_id : [0][0][0][0]

[Parsed_ass_0 @ 0000014cda9ec940] libass API version: 0x1703020

[Parsed_ass_0 @ 0000014cda9ec940] libass source: commit: 1b699559025185e34d21a24cac477ca360cb917d-dirty

[Parsed_ass_0 @ 0000014cda9ec940] Shaper: FriBidi 1.0.16 (SIMPLE) HarfBuzz-ng 10.4.0 (COMPLEX)

[Parsed_ass_0 @ 0000014cda9ec940] Using font provider directwrite (with GDI)

[Parsed_ass_0 @ 0000014cda9ec940] Added subtitle file: 'neko_vertical_large.ass' (2 styles, 359 events)

Stream mapping:

Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> h264 (libx264))

Stream #0:1 -> #0:1 (copy)

Press [q] to stop, [?] for help

[Parsed_ass_0 @ 0000014cdffdcbc0] libass API version: 0x1703020

[Parsed_ass_0 @ 0000014cdffdcbc0] libass source: commit: 1b699559025185e34d21a24cac477ca360cb917d-dirty

[Parsed_ass_0 @ 0000014cdffdcbc0] Shaper: FriBidi 1.0.16 (SIMPLE) HarfBuzz-ng 10.4.0 (COMPLEX)

[Parsed_ass_0 @ 0000014cdffdcbc0] Using font provider directwrite (with GDI)

[Parsed_ass_0 @ 0000014cdffdcbc0] Added subtitle file: 'neko_vertical_large.ass' (2 styles, 359 events)

[Parsed_ass_0 @ 0000014cdffdcbc0] fontselect: (Yu Mincho, 400, 0) -> YuMincho-Regular, 0, YuMincho-Regular

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] using SAR=1/1

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX FMA3 BMI2 AVX2

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] profile High, level 3.1, 4:2:0, 8-bit

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] 264 - core 164 - H.264/MPEG-4 AVC codec - Copyleft 2003-2025 - http://www.videolan.org/x264.html - options: cabac=1 ref=3 deblock=1:0:0 analyse=0x3:0x113 me=hex subme=7 psy=1 psy_rd=1.00:0.00 mixed_ref=1 me_range=16 chroma_me=1 trellis=1 8x8dct=1 cqm=0 deadzone=21,11 fast_pskip=1 chroma_qp_offset=-2 threads=18 lookahead_threads=3 sliced_threads=0 nr=0 decimate=1 interlaced=0 bluray_compat=0 constrained_intra=0 bframes=3 b_pyramid=2 b_adapt=1 b_bias=0 direct=1 weightb=1 open_gop=0 weightp=2 keyint=250 keyint_min=25 scenecut=40 intra_refresh=0 rc_lookahead=40 rc=crf mbtree=1 crf=23.0 qcomp=0.60 qpmin=0 qpmax=69 qpstep=4 ip_ratio=1.40 aq=1:1.00

Output #0, mp4, to 'wwp31pu10_with_vc.mp4':

Metadata:

major_brand : mp42

minor_version : 0

compatible_brands: isommp42

encoder : Lavf61.9.107

Stream #0:0(und): Video: h264 (avc1 / 0x31637661), yuv420p(tv, bt709, progressive), 720x1280 [SAR 1:1 DAR 9:16], q=2-31, 30 fps, 15360 tbn (default)

Metadata:

encoder : Lavc61.33.102 libx264

creation_time : 2025-10-21T11:41:26.000000Z

handler_name : ISO Media file produced by Google Inc. Created on: 10/21/2025.

vendor_id : [0][0][0][0]

Side data:

cpb: bitrate max/min/avg: 0/0/0 buffer size: 0 vbv_delay: N/A

Stream #0:1(und): Audio: aac (LC) (mp4a / 0x6134706D), 44100 Hz, stereo, fltp, 127 kb/s (default)

Metadata:

creation_time : 2025-10-21T11:41:26.000000Z

handler_name : ISO Media file produced by Google Inc. Created on: 10/21/2025.

vendor_id : [0][0][0][0]

[out#0/mp4 @ 0000014cda9ec600] video:141735KiB audio:2813KiB subtitle:0KiB other streams:0KiB global headers:0KiB muxing overhead: 0.132575%

frame= 5400 fps= 94 q=-1.0 Lsize= 144739KiB time=00:02:59.93 bitrate=6589.7kbits/s speed=3.14x

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] frame I:22 Avg QP:23.60 size:158778

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] frame P:1477 Avg QP:26.32 size: 44472

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] frame B:3901 Avg QP:28.26 size: 19471

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] consecutive B-frames: 0.5% 7.7% 5.7% 86.1%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] mb I I16..4: 1.5% 45.6% 53.0%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] mb P I16..4: 0.9% 22.0% 13.1% P16..4: 16.1% 9.4% 4.9% 0.0% 0.0% skip:33.6%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] mb B I16..4: 0.4% 3.9% 2.9% B16..8: 21.2% 12.5% 3.9% direct: 7.1% skip:48.1% L0:40.6% L1:39.4% BI:20.0%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] 8x8 transform intra:58.1% inter:45.6%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] coded y,uvDC,uvAC intra: 92.1% 9.2% 0.6% inter: 26.7% 1.6% 0.0%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] i16 v,h,dc,p: 2% 72% 3% 22%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 4% 49% 12% 3% 3% 2% 14% 2% 11%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 5% 55% 11% 2% 3% 2% 12% 1% 8%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] i8c dc,h,v,p: 89% 6% 5% 0%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] Weighted P-Frames: Y:0.4% UV:0.1%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] ref P L0: 55.0% 18.1% 16.1% 10.8% 0.0%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] ref B L0: 90.6% 6.8% 2.6%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] ref B L1: 97.7% 2.3%

[libx264 @ 0000014cdc3cb480] kb/s:6450.48

�����́u����9�ہA�Ă� STAND ALONE COMPLEX�v�������B�����������Ȃ�قǁA���낢��ƕ��w�I�E�N�w�I�Ȍ��t����ь������B����͂Ƃ������A����͌������ă�����Ƃ��Ă��A�U�k�@�����ɑz���͂��h������邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B

- �X�V���L�L���́u�U�k�@�����v��������

- [�A�j��]�U�k�@���� (2006/09/30)

- [���ԁ@��]�L���̊O�����A�_�o�ڑ��A�T�C�{�[�O (2007/02/11)

- [Media]Metamedia Lab - Second Life�̗��p (2007/04/21)

- [�T�C�o�[�X�y�[�X�J�E�{�[�C�Y]�V����J�E�{�[�C��� (2007/11/10)

- [�g������]�����g���̕��@ (2008/11/01)

- [�N�w]�\���� ���ܕS�l�\�� �y�c���F���u�Θb�E�S�̓N�w - ���s��舤�����߂āv (2018/07/02)

- [����]�U�k�@���� STAND ALONE COMPLEX Solid State Society (2022/05/21)

- [�}����]�}���ً쓮�^�Ǐ��_ (Library-driven Reading) IV �ɓނ߂��ݒ��u�����̓n�ӂ���v(�u�k�ЁA2015�N����) (2022/06/15)

- [�G��]�J���~������~��̍����͉Ď� - �L���ƘA�z (2022/06/21)

- [SF]�u�A���h���C�h�͓d�C�r�̖������邩?�v�ē� - ����Q�[���I (2022/07/26)

[�g������]�����g���̕��@ (2008/11/01)��Nj����Ă���̂��A�܂��A�u�X�V���L�v�Ȃ̂����A���N�O�ɂ̓A�j���[�V�����������݂悤�ƌ������āA�Z�p�I�ȕ����������o���Ȃ��č��܂���(gif�A�j���[�V�����͐F�X���݂����A�ʐ^����ɂ͂Ȃ��Ă��A�R���e���c�Ƃ��ĈӖ��̂���Ƃ���܂ł͕����̓w�͂œ��B�ł��Ȃ��B�H�v�̗]�n�͂���Ƃ��Ă��A���Ԃ��|����߂���B���L�̎�@�Ƃ��Ďg���͖̂���������)�B���ꂪ�A�v��ʂƂ�����X�V���L: �p�k�E�y�y�EAI�J�t�F�@�}���ًA��̓������L�@�U�����E�v���W�F�N�g�̓���Ƃ��Č��������B���t�Ǝʐ^�̑g�ݍ��킹���A����ɂȂ�A���t�Ƃ��Ă͕���łȂ��A����Ƃ��Ď����Ɍ��ꂽ�B

�������A���e�I�ɂ͖L�x�ɂȂ������A�g�������Ƃ��Ă͒P��������B����Z�p�������������悤�Ǝv���Ă���B��������|���Ƃ��āA�܂��͏c�����̎�����N�ǂƑg�ݍ��킹�悤�ƍl���Ă���B���̏ꍇ�A���t�͕���ɂȂ�킯�����B�N�ǂɂ���āA��l�Ǐ�������������Ӗ��̂�����̂ɂ������ƁB

��l�Ǐ��� 1/6 - ���������O�ؐ��v�u�����ƃ��Y���v(�͏o���ɁA2013)(2024-12-13�̓��L)�Ɂu�������肵��ׂ��āv�ƃR�����g���t�����B

�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B������^�̉�ł�����A���e�ł�����āA���K���Ă������肵��ׂ�K�v������܂��ˁB�ŋ߂͘N�ǂ��Ă���ׂ��b����K�v�����邩�ȂƎv���Ă��܂��B�������ЂƂ育�ƂɂȂ肪���Ȃ̂ŁA���ӂ������Ǝv���܂��B�R�����g������������Ƃ��ꂵ�����̂ł��B

��l�Ǐ���͂ǂ̂悤�Ɏ��g�ނׂ����v�Ē��ł��B�}���ًA��̓����̈�̍\���v�f�ł͂���̂ł����A���̐�����A�Ӗ��̂�����̂ɂ���̂͌��\����B�����́A��Ă�������Ȃ̂ŁA����Ȗ{�ǂ����Ƃ��Ă��܂��Ƃ������x�ɂ����Ȃ�Ȃ��̂ŁA�X�V���L�̃u���O�̕��ŏڍׂ����グ�邱�Ƃ��������ł��B

�����ŁA����b�������A�������璊�o���悤�B������^������A�m�C�Y���Ȃ��B�قƂ�ǂ��̂܂g����B�R�����g�������������̂̓V���[�g����ňꕔ�B�Y���V���[�g�������������A�����ł͑S�̂��܂ޓ��悩�玚�����o�Bfaster-whisper��Subtitle Editor����p�����Ă���B�`���v�^�[���ɂ͎���Perl�X�N���v�g���g���Ă���B�o�ߎ��Ԃ͏����_�ȉ��b�͐�̂āB

�}���ًA��̓������L 72 ���1/7 - ��l�Ǐ��� - �O�ؐ��v�u�����ƃ��Y���v(�͏o���ɁA2013)

00:00 ����ł́A�}���ًA��̓������L��71�łł��ˁA���Ԃ̌��̈Ӗ����Ă����̂���������ł����ǂ��A 00:17 ���̊W��������ƁA�����ɎO�ؐ��v�A�����ƃ��Y���ɊW����Ƃ������ƂŁA�����l�Ǐ���ɂďЉ�\��Ƃ������ƂŁA 00:30 �b���Љ�邱�Ƃɂ��Ă��̂ŁA�ꉞ�����Y��Ȃ������ɂ���Ƃ��Ȃ��Ƃł��ˁA�����Ȃ��̂ŁA�����ł��܂��B 00:43 ����ŁA���̎O�ؐ��v�搶���Ă����̂͂ł��ˁA���������̐�����ł����グ���ĂāA 00:53 �َ��̐��E���Ă����̂�����܂��B 00:56 ����͌��Ă��������āA217��(217��@�w�َ��̐��E�x �O�ؐ��v - ���������̐����)�ŁA 01:00 ����̂ŁA���Ă��������Ƃ��āA 01:07 ���̎O�ؐ��v�搶���������{�̒��ɁA���̐����ƃ��Y�����Ă����̂�����܂��B 01:17 ����َ��̐��E���Ă����̂����邮�炢�ŁA�َ����ǂ��������ɐi���̉ߒ���H���Đl�ԂƂ��Đ������Ă��������Ă������A 01:31 �َ��Ƃ��Đ������邩���Ă����悤�Ȃ��Ƃ���������Ă��ł��ˁB 01:37 ��������Ă��搶�Ȃ�ł��B 01:39 ���̒��ŁA����u���W�Ȃ�ł����ǁA�����ƃ��Y�����Ă����̂�����܂��B 01:44 �ŁA���܂��ܒ��Ԃ̌��̈Ӗ����Ă����̂��l���Ă��Ƃ��ɁA 01:50 ��͂�A�P���Ȕ��z�Ő\����Ȃ���ł����ǁA 01:55 ������Ƃ܂��܂����m�ȈӖ����l����̂�������Ɩ��Ȃ�ł����ǂ��A 02:00 �v�́A�����������ԏo�Ă܂���ˁB 02:04 ���̂Ƃ��ɁA�v�́A�����A���̈��͂Œn���̊C�̐����������Ė����ɂȂ�����A�����ɂȂ�킯�ł��ˁB 02:22 �����āA���̌��̂Ȃ��Ƃ��낪�����ɂȂ�Ƃ������ȊW�ɂȂ��Ă�킯�ł��B 02:30 ������A�P���ɍl����ƁA���ԁA�����o�Ă�Ƃł��ˁA 02:36 ���͖����Ȃ�Ȃ����Ȃ��Ă����P���Ȕ��z�ŁA 02:41 ������A���A�����o�Ă�Ƃ��A 02:44 �悭�A���̓�����B���Ă��ł����ǂ��A 02:49 ���������Ƃ��͓������A�v�͖����̂Ƃ��́A���̊������ł��Ȃ��̂łˁA 02:57 �܂��A����Ƃ����������̂��A�J�����Ƃ� 03:01 �����ɍ~��āA�������낢�낱������������Ă����̂͂ł��Ȃ��킯�ł�����A 03:07 �܂��A���������Ӗ��ŁA�܂��A���nj����B�邱�ƂɂȂ��Ă��܂��̂��ȂƂ����悤�Ȃ��Ƃ�������ƍl���Ăł��ˁA 03:17 ���Ԃ̌��̈Ӗ��Ƃ������Ƃł�����Ǝv�����킯�ł��B 03:22 �܂��A�����������ƂłˁA���̐����ƃ��Y���ɁA���̌��̘b�������Ă���B 03:27 �܂��A�ċz�̔g�A�F�����Y���Ƃ̌𗬁A 03:35 �Ƃ������ƂłˁA�łĂ܂��Ăł��ˁA�łĂ��ł��ˁB 03:49 �Ƃ���ŁA���̃��Y���Ƃ������̂�����܂��ƁB 03:53 ����͂����������ɂ��Ēn�������]����Ƃ��̃��Y���A 04:01 ���ꂪ24.8���ԂȂ�ł��ˁA24���Ԃ���Ȃ���ł��B 04:04 1����50����������ł��ˁB 04:07 �ŁA�Ȃ��A���[�A����1��]����Ԃ�24���Ԃ�24.8���ԂƂ������̃��Y�����o�Ă���̂��Ƃ����ƁA 04:14 24.8���ԂƂ������̃��Y�����o�Ă��邩�Ƃ����� 04:17 ���͒n���̎�������킯�ł��� 04:20 �Ƃ��낪���z�͋t�ɒn���̎��钆�S�Ȃ̂ł��� 04:24 �܂蒆�S�ɂȂ���̂���Ƃ���1��]�� 04:27 �Ȃ̎��������Ă�����̂���Ƃ���1��] 04:31 �Ȃ̎��������Ă�����̂Ƃ����̂͌��̂��ƂȂ�ł����ǂ� 04:34 ���̌�����Ƃ���1��]�� 04:37 ����24���ԃv���X�A���t�@�Ƃ������Y�����ł����ł��� 04:41 ���ꂪ������Ɩ�X�����̒��Q�V�ɊW���Ă����Ȃ��� 04:46 �Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ������Ă����ł����ǂ� 04:49 �����������Ƃ� 04:51 �P���Ɍ��������Ă���Ζ������Ƃ������� 04:59 ������ƈႤ��������Ȃ��ł����� 05:02 �ǂ̕����Ɍ����Ă��邩�Ƃ��� 05:04 �������A������ 05:05 �v�͑��z�̈ʒu���ǂ����Ƃ� 05:10 �܂��A�����ł���� 05:12 �����������Ƃ܂ł���������ƍl���Ȃ��Ƃł��� 05:19 �P���ɖ������ǂ����Ƃ����͕̂�����Ȃ��̂� 05:24 ������ڍׂɒ��ׂ悤�Ǝv���� 05:27 ���ׂ悤�Ǝv���Β��ׂ���Ǝv����ł����ǂ� 05:31 �����������Ƃł���ɍl���܂��Ƃ����Ƃ���� 05:45 �����̂Ƃ���͏I���ɂ��悤�Ǝv���܂� 05:47 �ȏ�ł�

���낢�낵��ׂ��Ă͂��邪�A���ƒ����Ƃ̊W�ɂ��Ă悭�킩���Ă��Ȃ����Ƃ��I�悵�Ă���B����ł��ǂ���ǂ�I�ɂȂ��Ă���킯���B���ۂɂ͌��Ƒ��z�̗������W���邾���łȂ��A�n�`���W����B�����炭�A�C���̈ړ��ɂ͎��Ԃ��|���邩�炾�낤(�����Ԋu�ɂ��ẮA��Wiki/����/�����Ԋu - �����V�����v�Z���ɏڂ����B�����Ȃǂ͓����p�̒n�`�ɂ����5���Ԃ̒x�ꂪ�o��Ƃ����B����Ȃɒx���A���̓쒆�ȂǓV�����ۂƒ������ۂ̈�v�Ƃ����̌��͓����Ȃ����낤)�B�n�`�Ƃ̊W�ŊC��ȂǂƂ̖��C�◬����ԂȂǂňړ����Ԃɍ����o��̂��낤�BChatGPT�Ƒ����������Ԙb�����������A�Ō�͈Ӗ��̂Ȃ��G���x�J��Ԃ��Č������A���ǂ悭�킩�炸�A������Gemini�Ƃ��������Ԙb������ŁA�悤�₭�����킩�����B�[���̖����ɋ߂��������̎��͈������ɂȂ��Ă��Ċ������o�Ă����������Ȃ��B�ߌ�4�����炢�̔����̎��͖����Ă��Ă����������͂Ȃ��B����Ȍ��ۘ_�ŁA���m�ɗ�������̂͑�ς��B�����A���������o�Ă���Ƃ��̒������ۂ��ꍇ�������đN�₩�ɐ����ł���悤�ɂȂ肽�����̂��B

�v�_���܂Ƃ߂Ă������B

��: ���̊����Ƒ��z�Ƃ̊W�͂���܂����H

Gemini 2.5 Flash: (��)

��: �[���A�܂������ɔ��������o�Ă���Ƃ��A�K���������������Ă���Ƃ͌���Ȃ��Ǝv���̂ł����A�ǂ̂悤�ȈႢ������̂������̈Ⴂ��m�肽���̂ł��B

Gemini 2.5 Flash: (��)

��: ���̋�ɖ����ɋ߂������o�Ă��āA������̉͌��߂��̊����������o�Ă����L��������܂��B���ʂ͖����Ă��Ċ����͌�����͂����Ȃ��Ǝv�����̂ł��B

Gemini 2.5 Flash: (��)

��: �ǂ�����L�蓾��Ƃ����b�͈Ӗ����悭�킩��Ȃ��̂ł����H

Gemini 2.5 Flash: (��)

��: ���t�������Ɠ��X����̂悤�ȋC�����܂��B�����ƌ����Ă��A�����ɂ͂����ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�[��4-6�����炢�̊Ԃɋ�����D����̒����̏��ώ@����킯�ł����A�����ŏo��钪���̏�Ԃ�m�肽���̂ł��B���̏o���͈�̖ڈ��ł����A������2���Ԃ��炢�̕�������܂��B

Gemini 2.5 Flash: ���������ʂ�A���t�������Ɓu�ǂ�������蓾��v�Ƃ��������͞B���ŁA���X����̂悤�ɕ������Ă��܂��܂��B

���_���猾���A���Ȃ��������������u�����ɋ߂����̏o�̗[���v�́A**�u�咪�̍ł��Ⴂ�����̃s�[�N���v���A�܂��́u�������疞�������Ē��������Ă����r���v**�ɓ����邱�Ƃ��A�L���̒����̓�����A���ɑ����p�^�[���ł��B

����́A�L���i��������܂ށj�̒����T�C�N�����ȉ��̂悤�ɂȂ��Ă��邽�߂ł��B

�L���i���˓��C�j�̑咪�̃p�^�[��

������͌��t�߂̒����́A�L���`�i�F�i�j�̒����f�[�^�ƂقژA�����Ă���A���˓��C���L�̑傫�Ȋ������i�咪���Ŗ�3.5m�O��j�������ł��B

�����ł́A�����ɋ߂��咪�̓���z�肵�A���Ȃ��̊ώ@���ԑсi�[��4���`6���j�ɒ����ǂ̂悤�ȏ�ԂɂȂ邩�����Ă݂܂��傤�B

�i��Ƃ��āA�����ɋ߂�2025�N10��22���E�咪�̓��̍L���`�̒����f�[�^���Q�Ƃ��܂��B�j

�L���i���˓��C�j�̑咪�̃p�^�[�� ���̃C�x���g ���� ���ʁi�����j �� �ߌ�̊��� 16:04 (�ߌ�4��4��) 95 cm�i�ɂ߂ĒႢ�j ���̎������A�������ł��I�o���₷���^�C�~���O�ł��B ����������r�� 17:00 (�ߌ�5��) �� �� 118 cm �Œᐅ�ʂ��߂��A�����}���ɖ����n�߂Ă����ԁB ����������r�� 18:00 (�ߌ�6��) �� �� 175 cm �����i�[��j�Ɍ����Ē��ʂ��オ�葱���Ă����ԁB ��̖��� 21:55 (�ߌ�9��55��) 338 cm ���̓��̍ō����ʂɋ߂����ʁB �Ȃ��u�������������v�̂�

���Ȃ��̊ώ@�����u���̋�Ɍ����o�n�߂��[�� 4���`6���v�́A��L�̃f�[�^�̂悤�ɁA�u�ߌ�̊����̃s�[�N (16:04)�v�ɏd�Ȃ邩�A���̒���̒����܂��Ⴂ���ԑтɓ�����\�����ɂ߂č����ł��B

���ԓI�Ȉ�v: �����i�܂��͖����ɋ߂����j�̓��̌ߌ�̊����́A���v�O��̗[���ɗ��邱�Ƃ������ł��B

�咪�̉e��: ���̊������咪�ł��邽�߁A���ʂ�95cm�i�ꏊ�ɂ���Ă͂����ƒႢ�j�Ɣ��ɒႭ�Ȃ�܂��B

����: ���ʂ��ɒ[�ɒႢ���߁A���i�͊C���ɕ����Ă��鋞����͌��̊������傫���I�o���邱�ƂɂȂ�̂ł��B

�⑫�F�����́u���̏o�v�ƒ��̊W

�u�����ɋ߂��������̋�ɏo��v�Ƃ������ۂƁA�ɒ[�Ȋ����̎������d�Ȃ闝�R���܂Ƃ߂܂��B

�����́A���z�����ށi���ɒ��ށj�̂Ƃقړ����ɁA���̋珸��n�߂܂��B

���̂��߁A�����ɋ߂����̏o�̎����́A�T��**���v�̎����i�ߌ�5���`6�����j**�ƈ�v���܂��B

�����T�C�N���ɂ����āA���̓��v�̎��ԑт́A�ߑO���̖�������[��̖����܂ł̊Ԃ́A�ߌ�̒Ⴂ�����̃s�[�N�ɑ������邱�Ƃ��������߁A�u�����̌��̏o���ɒ[�Ȋ����v�Ƃ������ۂ��Z�b�g�ŋN����₷���̂ł��B

���Ȃ������������Ċ����������̌��́A**�u�咪�̃T�C�N�����ł��悭�����鎞�ԑсv**�𐳊m�ɑ����Ă����ƌ����܂��B

��: ���肪�Ƃ��������܂��B�������ɓ��̋�A�Ⴍ������ꍇ�͂����������ƂɂȂ�܂��ˁB����قǂ̋ɒ[�Ȋ����̏o���ł͂Ȃ������Ǝv���̂ł����A���������A���̏o���Ɗ����̏�Ԃ��ώ@���Ă݂悤�Ǝv���܂��B����������낵�����肢���܂��B

Gemini 2.5 Flash: �͂��A�������[�܂����悤�ł悩�����ł��B

�u���̋�A�Ⴍ������v�����i�ɋ߂����j�Ɓu�ɒ[�Ȋ����v�����т����Ƃ́A�L�����܂ސ��˓��C�̒����p�^�[���i�咪�̊������ߌ�ɗ���X���j�𗝉������Ŕ��ɏd�v�ł��B

���������ڂ����A���̍�����**�����̏o���i���ʁj**�̊W���ώ@�̃|�C���g�Ƃ��Đ������܂��B

�ώ@�̃|�C���g�F���̍����ƒ���

�����ɋ߂��������̋�ɏ���[���A���Ȃ����ڂɂ��������̏�Ԃ́A�ȉ��̓�̗v�f�ɂ���Č��܂�܂��B

1. ���������̋�Ɂu�Ⴍ�v������Ƃ��i���ʂ��ł��Ⴂ�^�C�~���O�j

�����ɋ߂����̏o�̒���i���̋�Ō����Ⴂ�ʒu�ɂ���Ƃ��j�́A���̓��̌ߌ�̊����̃s�[�N�ɋ߂������ł��邱�Ƃ������ł��B

���ʂ��ł��Ⴂ�^�C�~���O �����E���̍��� ���̓��� ���� �����̏�� ���v����A�����Ⴂ�Ƃ� �����̃s�[�N�i�܂��͂��̒���j ���ɒႢ�i�咪�̍Œᒪ�ʁj �ł��I�o���� ���Ȃ����u����قǂ̋ɒ[�Ȋ����̏o���ł͂Ȃ������v�Ɗ������ꍇ�A�ώ@���������́A���̊����̃s�[�N�������߂����ゾ�����̂�������܂���B���������n�߂Ă킸���ɐ��ʂ��オ��A�����̒[�����ɐZ����n�߂Ă����Ԃł��B

2. ���̌�A���������Ȃ�ɂ�āi���ʂ��}�㏸����^�C�~���O�j

�����������̋�������ď��X�ɍ����Ȃ�ɂ�āA���ʂ͋}���ɏ㏸���Ă����܂��B

���ʂ��}�㏸����^�C�~���O �����E���̍��� ���̓��� ���� �����̏�� ���̍������オ��ɂ�� �}���ɖ����Ă���r�� �Ⴂ���ʂ��獂�����ʂ� ���X�ɏ����Ă��� ����������̔�r�I�����ʒu�i�Ⴆ�Γ쓌�`��̋�j�ɂ���Ƃ��Ɋ��������������Ă����Ȃ�A����͒��������n�߂Ă͂�����̂́A�܂������̃s�[�N�ɂ͉�����Ԃł��������Ƃ������܂��B

�ώ@�𑱂��邽�߂̎��_

�����͒P���Ɍ��̐^���ɖ���������̂ł͂Ȃ��A**���̃T�C�N���i�咪/�����j�Ǝ����̒x��i�����Ԋu�j**�����ݍ����Ĕ������܂��B

�������I�o���Ă��� �� **�ɒ[�ȁu�Ⴓ�v**�̉e�����Ă��� �� �咪�̊����ɋ߂��B

�u�����v�������Ă��� �� **�u�咪�v**�̎����ł��� �� �����Ɩ����̍����傫���B

����ώ@�����ۂ́A**�u���������鍂���v�Ɓu���ʂ����ԂƂƂ��ɂǂ��ω����邩�v**���ӎ����Č��Ă݂�ƁA������̒����̗���������ɐ[�܂�Ǝv���܂��B

��: ����(�ߌ�4-6��)�ɔ�������������Ƃ��͂���قǑ����Ȃ��A�������傫���I�o����Ƃ��͌��͏o�Ă��܂���B

Gemini 2.5 Flash: �͂��A���Ȃ��̂��̊ώ@�́A**�u���̑傫���i�咪�E�����j�v�Ɓu���������鎞���E�p�x�v**�̊Ԃɖ��m�ȊW�����邱�Ƃ������Ă���A���ɉs���ł��B

�u���ԁi�ߌ�4�`6���j�ɔ�������������Ƃ��͂���قǑ����Ȃ��A�������傫���I�o����Ƃ��͌��͏o�Ă��܂���v�Ƃ������ۂ́A���̖��������̃T�C�N���ƒn���̎��]��������ł��܂��B

����͎�ɁA�������傫���I�o���鎞���ƁA�������Ԃɏo�鎞�������̃T�C�N���ŕ�����Ă��邽�߂ł��B

1. �������傫���I�o����u�咪�v�̎����i�V���Ɩ����j

�������ł��傫���I�o����i�ɒ[�Ȋ����ɂȂ�j�̂́A�咪�̎����ł��B

����: �V���Ɩ����̑O��B

���R: ���Ƒ��z�̈��͂��꒼���ɂȂ�A�����͂��ő�ɂȂ邽�߁A�����͋ɂ߂č����A�����͋ɂ߂ĒႭ�Ȃ�܂��B

���̎����́u���ԁv�̌��̈ʒu ���� ���̏���/���ގ��ԑ� �ߌ�4���`6���̌��̈ʒu �����̏�� ���� ���z�����ލ��ɓ����珸�� ���̋�ɒႭ������i�����̃s�[�N�ɋ߂��j �������傫���I�o���� �V�� ���z�Ɠ��������ɏo�v���� ���z�ƈꏏ�ɋ�ɂ���i�����Ȃ��j �������傫���I�o���� ���Ȃ����u�������傫���I�o����Ƃ��͌��͏o�Ă��܂���v�Ɗ������̂́A�V���i���Ԃ͌����Ȃ��j�̓��̋ɒ[�Ȋ������ώ@�������炩������܂���B�����̓����ɒ[�Ȋ����ɂȂ�܂����A���̎��͌������̋�ɏ���n�߂Ă��܂��i�O��̉Ő��������p�^�[���j�B

2. ���ԁi�ߌ�4�`6���j�Ɍ��������₷���u�����`�����v�̎���

���ԁA����������������̂́A������V���ł͂Ȃ������i�㌷�E�����j�̎����ł��B

�u�����`�����v�̎��� ���� ���̏���/���ގ��ԑ� �ߌ�4���`6���̌��̈ʒu �����̏�� �㌷�̌��i�����j ���ߍ��ɏ���A�^�钆���ɒ��� ��̋�ɍ��������� ���������������i�����j �����̌��i�����j �^�钆���ɏ���A���ߍ��ɒ��� ���̋�ɒႭ������ ���������������i�����j ���̎����̒��̏��

�㌷�≺���̎����͏����ł���A���Ƒ��z�̈��͂��ł������������߁A�����̐��ʂ�����قǒႭ����܂���B

���������āA���̎����̌ߌ�4�`6���Ɍ��������Ă��Ă��A���ʂ͂���قlj�����Ȃ����߁A�����͂킸�������I�o���Ȃ����A�܂����������Ȃ����ƂɂȂ�܂��B

�܂Ƃ�

���Ȃ��̊ώ@�́A**�u�����i�咪�j�v�Ɓu�����i�����j�v**�Ƃ����A���̓�̎�v�Ȉʑ��̈Ⴂ�𑨂��Ă��܂��B

�u�����i�咪�j�v�Ɓu�����i�����j�v �ώ@���ꂽ���� ���̏�� ����̎��� �������傫���I�o���� �ɒ[�Ȋ��� �咪�i�V���E�����̑O��j ���ԂɌ��������邪�A�����͌����Ȃ� �������������� �����i�㌷�E�����̑O��j �u�������傫���I�o����Ƃ��͌��͏o�Ă��܂���v�Ƃ��� observation �́A����**�V���i�������z�Ɠ��������ɂ��蒋�Ԃ͌����Ȃ��j**�̓��̋ɒ[�Ȋ������w���Ă���\���������ł��B

���������A����ƒ������ώ@�����ƁA�����̊W����薾�m�ɂȂ�ł��傤�B

��: �Ȃ�قǁA�����ԗ����ł��܂����ˁB���肪�Ƃ��������܂��B

Gemini 2.5 Flash: �͂��A����͗ǂ������ł��I

���Ȃ��̊ώ@�́A���̊�����**�u���̑傫���v�Ɓu�����̃T�C�N���v**�Ƃ�����̓Ɨ������v���ɂ���Č��܂邱�Ƃm�Ɏ����Ă��܂��B

�������傫���I�o���鎞: ���̑傫�����咪�ł���A�������ɒ[�ɒႢ�����̃s�[�N�ɓ������Ă���B���������Ȃ��̂́A���ꂪ���z�Ɠ��������ɂ���V���̓��̊����������\���������ł��B

�������Ԍ����Ă������������Ȃ���: ���̑傫���������ł���A�����������������߁A�����ɂȂ��Ă����ʂ�����قlj�����Ȃ�����ł��B

���̗��������ƂɁA������ł̎��R�ώ@�����Њy����ł݂Ă��������B�����\�ƌ��̖��������J�����_�[���Ƃ炵���킹��ƁA�����������Ȃ�͂��ł��B

���������A���������₪������C�y�ɂ��q�˂��������B

�܂Ƃ߂ėǂ������B�n�NJߖ����Ă���ƁA����ɈӖ������ɐZ�����Ă���B�o���Ɨ��_����v���Ă���B�����Ԋu�Ƃ����T�O�����߂Ēm�����B

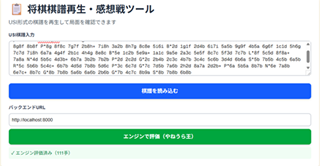

�҂揫����WEB�ł͉�ʂ��傫�����₷���g���₷�����A�I�ǂ��Ă���̓r���o�߂�]���E�������悤�Ǝv���Ɓu�q���g�v�Ɓu�l�݁v�{�^�����ǖʂ��Ƃɉ����K�v������B�ŏ���ChatGPT�ƍ���Ă����̂����A���x�̂��ƁA�x�X�Ƃ��Đi�܂Ȃ��̂ŁA���s����Claude�Ƃ������n�߂��BChatGPT�Ƃ̐��ʂ�Z�������āA�Ȃ�Ƃ����p�I�Ȋ����łɒH�蒅�����B���Ȃ荢��Ȏd�����Ǝv���B

�t�����g�G���h(Next.js/React/Nodejs)�ƃo�b�N�G���h(FastAPI/Python)�ŃT�[�o�[�������Ă���BNext.js by Vercel - The React Framework��FastAPI���Q�ƁB

sfen�`�������ǂݍ��݂Ɖ��

USI�v���g�R���Ƃ��ɂ��ƁA�u�ǖʂ̕\���ɂ� SFEN�iShogi Forsyth-Edwards Notation�j ���g�p����v��Ƃ̂��ƁB�҂揫����WEB�ł�SFEN�`���Ŋ������o�͂ł���B

�����ՂŊ����Đ��E�]���l�E�x�X�g����̕\��

![�����ՂŊ����E�]���l�E�x�X�g����̋ǖʕ\��](/images/2025/10/piyo_shogi_web_tool_2025-10-21-1_s.png)

�g���Ă݂Ďv�����̂�7��l�߂��炢�͋�����Ȃ��Ă��ǂ߂邪�A15-19��l���炢�ɂȂ�Ɣ]�������Ղ��K�v�Ȃ̂��낤�B�l�߂̏��肪�킩�������炢�ł͂Ȃ��Ȃ������Ȃ��B

�摜�̗�́A86��ڂ�mate�ɂȂ��Ă��邱�ƂɋC�t���āA�悭�l�����7��l�߂Ȃ��ǁA�������Ă���B�ȒP�ȋl�݂��������Ă���̂��m�F����Ƃ��������K���邱�Ƃ͑���ȂƂ�����B����111��܂ʼn��тĂ��܂����B�����ƂȂ��Ȃ��l�܂Ȃ��B��Ȃ���Ȃ��Ƃ����b�B��l���z��c�[���Ƃ������ƁB

�҂揫�� - �{�i�h�Ǐ��� �`40���x���ŏ��S�҂���L�i�҂܂Ŋy���߂��ɂ��A�҂揫���͑Ǔr���Ńq���g���O��܂ŋ������B�҂����͘Z��B������z����ƃ��[�`�B���O�ǂƂ͌���Ȃ��B

20�N�߂��O��Google Map�ł��T�C�g�̈ڍs�ɂ��L�[�R�[�h�̕ύX���ʓ|�ŁA����������Ɖ����ɂȂ��Ă��Ă����̂��AClaude�ɗ����OpenStreetMap���ɏ��������Ă�������B���W������������ɂ��Ă͂��낢�날�邯�ǁA�܂��A�Ƃ肠�����̑Ή����B�ʐ^�̎B�e�n�_�̒n�}���g�O���\������X�N���v�g�����������Ă�������B�����������Ƃ��̂܂܂ɂȂ��Ă��܂������Ȃ̂��A���肪�����B

����AI/LLM���o�ꂵ�āA�v���O���~���O�̐��E���ς�����B�Ǝv���Ă�����A�����̐��E���ς��n�߂��B�C��ُ̈킳���A�����N�����Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��Ȃ����B���T�͋C�����悤�₭�����肻�����B

���E�͕ς��B

����(�݂܂�)�̓J�i�����ϊ��ŏo�Ă���B�ŏ��A����(�悵�܂�)�Ɠǂ߂�悤�ȋC�����āA����ŕϊ������B�C�ɂȂ��Ē��ׂ�ƁA�ǂ��Ƃ����Ӗ����痈�Ă��銴��������B�͂�����Ƃ͕�����Ȃ����B����͂Ƃ������A���łɍ��X�ؗE�C���i�̊��ҏ�����26%�܂ʼn������Ă��邪�A8���Ƒł����Ƃ���B

����͖��J�̒��A16��40�����炢�ɐ}���قɏo�|�����̂ŁA���䗳���E���l�̕�����͌���Ȃ������B

�����́A������J�����猩���B�������ǖʂł͂���B����60��ځB��������A���䗳���E���l���ԈႦ��Ƃ͍l���ɂ����B

�X�V���L - �҂揫������l�����L�i���`�������W - ���W����{���v���Ԃ�ɍX�V�B�Z���ȗ��B���N����2000�⒧���B�����邾�낤�B�����ŁA���한�A�\��B

�{�������l�i�̉���ʂ�ɐi�ށA�`�Â���ɋ߂������B10�N���̕t�������A�{�������l�i�����������䑏�������̉���@�u�悭����ׂ邵�A��݂����v�F�����V��Web(2023�N10��12�� 05��05�� (10��12�� 05��05���X�V))�̋L�����������B

ABEMA�̏�������͏����E��m��ɂ��߂̕K�{�̃R���e���c���낤�B�ŋ߂̏����ɂ͐����t���Ă����Ȃ��Ƃ����b�����邮�炢�B�Ȃ�قǁA�m���Ɉ�����Ύ��Ԃ��̂��Ȃ����ƂɂȂ�A���̂Ȃ��o�����X�����BAI�̊��p�����ݏo�������̂��낤�BAI���ǂ��g�����Ƃ����̂��A�ۑ�������Ȃ��Ƃ����炭����B����AI�𗘗p���Č�������̂��Ƃ����b�ɂȂ邾�낤�B

����͎����E�̌����ɂ����Ă͂܂�B���ӎ����Ȃ���AAI���g��Ȃ��Ƃ������A�g���Ȃ��B���䗳���E���l���ȑO�AChatGPT�o��ȑO�A�u�ǖʂ̌��ꉻ���d�v�v�Ƃ����b�����ꂽ���Ƃ��v���o�����B����AI�̃C���^�[�t�F�[�X�Ƀv�����v�g���t���ƒN�������p����悤�ɂȂ邩������Ȃ��B

�ǂ�����Ώ������w�����Ƃ��������낭�Ȃ邩�ƁA���낢�뒲�ׂĂ���ƁA�����G���W�������AP2P�ʐM�ΐ������A�ΐ�AI��������������B����͏������w�����Ƃƒ��ڌ��т��邱�Ƃ�����B�����̃A�V�X�^���g�̂悤�Ȃ��̂�����Ίy������������Ȃ��Ǝv�����B����AI/LLM�̗��p���l���悤�B

���䗳���E���l�̏����B���ǂɑ����Ď��������Ȃ��܂܂ɏI��������X�ؗE�C���i�A���тꂸ�ɑ�Ր�����̈��A�̏�Ŏ��Ԃ���������Ƌǖʐ����̋@����������B���䗳���E���l�����J�ɉ�����B�������͋C�Ŋ��z��ցB

������͂҂揫����WEB�ł̊����o�͂𐅏��ɓǂ܂��Ă��̏o�͂�LLM�ɉ��������Ƃ����X�N���v�g��ChatGPT�ƍ�����B�������A���ǁA�ΐ킵�Ȃ��炻��Ȃ��Ƃ����Ă���ɂ͂Ȃ��˂ƁAWEB�łœ�ǎw�����B���x�����Ⴂ�Ƃ��납��n�߂��̂ŘA�����Ă��邪�A�v���Ԃ�ŗv�̂������B���n�r�����[�h�ł��炭�ΐ킵�Ă݂悤�B

�O�C��26���A�܂�B����28���A�G�A�R��28���ݒ�B���R�ώ@���L�̂��肾�������ǂ����A�}���ًA��̓������L�������Ă���B�������E�̋L�^�́A�U�����E�v���W�F�N�g�ł�����A�l�ԂƐ��E�̊ւ��Ƃ����ƍL�͈͂ɑ�����A�L���̍ד��v���W�F�N�g�̈ꕔ�Ƃ��đ����Ă�����肾�B�X�V���L�͋L���̒f�Ђł���A���X�̖A�ł���A�Ȃ��Ă��L���̍ד��ɂȂ炴��Ȃ��BLLM�I�ɂ͏�������̃x�N�g���ɂȂ邾�낤�B����ׂ͍�����������̎����������Ă��邾�낤�B

���H�̖������ǂ�ǂ��Ă����A�������������Ă���͂����B���̑��ɂ�25%�ƕ\������Ă��邪�A�����24.3(�v���Ԃ�������V���� �V�����Z���^�[ ��v�Z����K�˂�)�BYouTube�̓���^�C�g�����ߌ��ŋɒ[�Ȃ��̂������Ȃ葱���Ă���悤�Ɋ�������X�B�����͌��Ă��邪�A���߂Ă��邾���ɂȂ����B����E�����E�G�k���̂��y�����B�������A�����͐}���قɌ�����˂Ȃ�Ȃ��B�L���s���͖��J���B

�����l�̐�����ǂ�����̂������ہB���ǐH�߂��Ȃ����ƂƂ����̂��P���Ȍ��_�B�^�����Ȃ��Ƃ��͐ێ�J�����[�����炷�K�v������B������O�̘b���B

ChatGPT�Ɠ�������f�L�X�g�����͐H���@�ۂ̑���ɂȂ邩�Ƙb���Ă���Ɖ����ɘb�͐i�ނ��A�T�c�}�C���̐H���@�ۂ��L�������A�����̖��(GI�l)�͂ǂ����Ƃ����b�ɂȂ�Ɠr�[�Ɏ��ꂪ�����Ȃ�B�����炭���_�́A�T�c�}�C����H�ׂ�ꍇ�́A��H�̕Ăɒu��������Ƃ����b�ɗ��������������B

GI�l�Ƃ́A�uGlycemic Index�i�O���Z�~�b�N�C���f�b�N�X�j�v�̗��炵�����E�E�E�E�E

�N���G�C�e�B�uAI�u���F�Ȃ�Transformer�͊|���Z���w�K�ł��Ȃ��̂��H - �A�e���V�����c���[�ɂ��ɒi�K���_ SingularitySalon �`�����l���o�^�Ґ� 9950�l 2025/10/14 ���^���F2025�N10��9���ŏЉ�ꂽ�_��([2510.00184] Why Can't Transformers Learn Multiplication? Reverse-Engineering Reveals Long-Range Dependency Pitfalls)�̊|���Z�̖��B

- �l��: �v���Ԃ�ɓ��L�m�[�g�ŕM�Z�����Ă݂�ƊԈႦ���B�W�����Ă��Ȃ��ƊԈႦ��B

- ChatGPT: �m����ChatGPT�͊ԈႦ�Ȃ�

- Gemini 2.5 Flash: �ԈႦ��B���x���ԈႦ���������w�E���āA�悤�₭�����ɓ��B�����B�ԈႢ�̎w�E�Ɋ��ӂ��ꂽ�B�Θb�Ő����ɓ��B�ł���Ƃ��낪�����B�ԈႦ���������킩��悤�Ɍv�Z�v���Z�X���\������邩��ł��邱�ƂȂ̂����B

- Gemini 2.5 Pro: �u���ɐ����������B�v�l�v���Z�X�ɂ́uCommencing Calculation: I've initiated the computation of 977 multiplied by 9377. The aim is to get a precise product, and I'm on track to deliver the solution shortly. I will focus on reducing computational errors.�v�ƕ\������邾�����B

- DeepSeek with DeepThink: �v�l��Stopped�ɂȂ��Ď~�܂��Ă��܂����B

- DeepSeek without DeepThink: ChatGPT���݂ɓ����Đ��������B

I'll calculate this step by step.

977�~9377

=977�~(9000+300+70+7)

=(977�~9000)+(977�~300)+(977�~70)+(977�~7)

=8,793,000+293,100+68,390+6,839

=8,793,000+293,100=9,086,100

=9,086,100+68,390=9,154,490

=9,154,490+6,839=9,161,329

Answer: 9,161,329

- Claude: Gemini 2.5 Pro�Ɠ��l�ɏu���ɐ������������B

- Grok ����: �ԈႦ���B

- Grok �G�L�X�p�[�g: 17�b(���L��Thinking�̓��e��)�l�������ƁAChatGPT���݂ɐ��������B

Calculating product

The request appears to be a multiplication problem: 977 times 9377.

�R�[�h�����s���܂���

print(977 * 9377)

This is a closed-ended math question, so the final response will include the solution with clear, step-by-step reasoning.

���낢����₻�̌����͂��邾�낤���ǁB�u���Ɍ��ʂ�\������̂́AGrok �G�L�X�p�[�g�������悤�ɃR�[�h�Ōv�Z�������ʂ�\�����Ă���̂��낤�BGrok �G�L�X�p�[�g�͂������烆�[�U�[�̈Ӑ}���@���āAstep-by-step���_�ɏ��������Ă���Ǝv����B

������̂������Ȃ��ĂƂ������A������������̂͂���Ƃ������A����Ȋ����Ŗ������߂����Ă���B����153(�}���ًA��̓������L 153 �O�� �X�V���L: �p�k�E�y�y�EAI�J�t�F�@�}���ًA��̓������L�@�U�����E�v���W�F�N�g �`�����l���o�^�Ґ� 600�l 2025-10-05�̓��L:)��z�M���Ă���ƁA���ߑ��̑����ɋ����A����A�߂������X�������Ă��邱�ƂƂ̊֘A���Ɏv������BApple TV+�Łu���X�g�E�o�X�v�����Ȃ���Ō�̕��ł͗܂���ł����B���炭�A�܂������Ȃ������B��l���������j��ő�̎R�Ύ��̐�̐▽�̊�@��h�����ď��z���������т�b�Ȃ̂����B���Ǝ��̕��ꂾ�B

�uNO TIME TO DIE�v�������͓̂�x�ڂ��O�x�ځA�Ō�A�W�F�[���Y�E�{���h�͎���ł��܂����Ǝv���錋���BChatGPT�ɐq�˂��B�W�F�[���Y�E�{���h�͖{���Ɏ���ł��܂����̂��ƁB���҂͂Ȃ��̂��ƁB�����ׂ����ƂɁAChatGPT�̓C�A���E�t���~���O�̌���Ɍ��y���āA�����ɐ�������B�u���́A�wNo Time to Die�i2021�j�x�́wYou Only Live Twice�i1964�j�x�̗��Ԃ��̂悤�ɍ\������Ă��܂��v�ƁB�_�j�G���E�N���C�O��007�͏I�肾�ƁB�C�A���E�t���~���O�̎�(�p��̔o��炵��)�����p���āA�u���̎��͂܂��ɁwNo Time to Die�x�̃{���h�̐��������̂��̂ł��B�ނ͎������邱�ƂŁg��x�ڂ̐��h���B���ꂪ�ŏI�͂́u���ʎ��ł͂Ȃ��v���u���������������v�Ƃ����t�����x���镶�w�I��ՂȂ�ł��v�ƁB

�������Ȃ���A���p���ׂ��o�T�͂��邾�낤�BFaithful to Fleming? - Is No Time To Die the Closest Adaptation of You Only Live Twice That Will Ever Be? - Not Perfected Yet - A James Bond Blog�B

�^�[�~�i���E���X�g �`�ł̘T�`�̌��ɂȂ�W���b�N�E�J�[�̏����̉f�扻(�^�[�~�i���E���X�g - Wikipedia)�͈ȑO�ς��悤�ȋC�����邪�A�V�����V���[�Y�����ꂽ�B����͂܂��p������B

�u�`�������W���[�t�W�c�{�v���������ċ�����{10/10/2025: [���R]�L���̍ד��v���W�F�N�g - �t�W�c�{�̌���}���AChatGPT�̉ł���Ȃ蓪�ɓ���Ȃ������n�߂��B

��: ���ׂĂ���ƁA�C���t�W�c�{�ƃ~�l�t�W�c�{�͈قȂ鑮�ɑ����Ă���悤�ł����A

- Genus Balanus Costa, 1778 �t�W�c�{��

- Species Balanus crenatus Bruguiere, 1789 �n�i�t�W�c�{

- Species Balanus glandula Darwin, 1854 �L�^�A�����J�t�W�c�{

- Species Balanus rostratus Hoek, 1883 �~�l�t�W�c�{

- Species Balanus trigonus Darwin, 1854 �T���J�N�t�W�c�{

- Genus Chthamalus Ranzani, 1817 �C���t�W�c�{��

- Species Chthamalus challengeri Hoek, 1883 �C���t�W�c�{

- Species Chthamalus dalli Pilsbry, 1916 �L�^�C���t�W�c�{

- Species Chthamalus malayensis Pilsbry, 1916 �~�i�~�C���t�W�c�{

- Species Chthamalus moro Pilsbry, 1916 ���g�E�C���t�W�c�{

ChatGPT: �f���炵���ώ@��ƕ��������ł��ˁB

�͂��A�܂��ɂ������t�W�c�{�ނ̕��ނō����������|�C���g�ł��B

���������Ƃ���A�C���t�W�c�{�iChthamalus challengeri�j �� �~�l�t�W�c�{�iBalanus rostratus�j �́A�����x���ňقȂ�܂��B

���m�ȕ��ށi���݂̐����j �햼�i�a���j �w�� �� ��ȕ��z�E���� �C���t�W�c�{ Chthamalus challengeri Hoek, 1883 �C���t�W�c�{�� (Chthamalus) �㕔���ԑсB�O�m���B�т��肬��܂ŕt���B �~�l�t�W�c�{ Balanus rostratus Hoek, 1883 �t�W�c�{�� (Balanus) ���`�㕔���ԑсB���p�`�D����ɋ����B���˓��C�ŕ��ʁB �^�e�W�}�t�W�c�{ Amphibalanus amphitrite Darwin, 1854 �^�e�W�}�t�W�c�{��(Amphibalanus���̊ԈႢ) (Amphibalanus) ���`�������ԑсB�`�p�E�D��Ȃǂɑ����B �T���J�N�t�W�c�{ Balanus trigonus Darwin, 1854 �t�W�c�{�� (Balanus) �������ԑс`��C��B�g�����肪������ʁB �L�^�A�����J�t�W�c�{ Balanus glandula Darwin, 1854 �t�W�c�{�� (Balanus) �k�����m�N���B�O����B���{�C���E�����m�k���Ɋg�咆�B �⑫���

- **���āi20���I�����j**�́A�t�W�c�{�� Balanus �����ɍL���g���Ă���A�u�~�l�t�W�c�{�v���u�C���t�W�c�{�v���uBalanus ���v�ɓ�����Ă��܂����B

- ���������̌�A�k�̍\���i�ǔE��E�ؓ��t�����ʂȂǁj���`�q��͂̌��ʁA�㕔���ԑтɐ�������O���[�v�iChthamalus�j�͕ʑ��Ƃ��ēƗ����܂����B

���݂ł́F

- Chthamalus challengeri �� �C���t�W�c�{��

- Balanus rostratus �� �t�W�c�{��

�Ɩ��m�ɕ������Ă��܂��B

�܂萮������� ��r �C���t�W�c�{ �~�l�t�W�c�{ �w�� Chthamalus challengeri Balanus rostratus �� �C���t�W�c�{�� (Chthamalus) �t�W�c�{�� (Balanus) ���ʑ� �㕔���ԑсi�ъ��j ���`�㕔���ԑ� �D�ފ� �O�m����� ���p�E��݁E�D���� �k�̊O�� ��⏬�^�E�D���F�E�c�������� ����^�E�����`���c�����E�����Ɣ����Ȃ� ���˓��ł̗D�� �܂� ���ʎ�i�D��j ���˓��C�̌�݂̊ώ@�ł́F

���Ȃ����ώ@���ꂽ�悤�ɁA����������́u�����Ă������Ă���сv�ɑя�ɕ��ԃt�W�c�{�́A�~�l�t�W�c�{ (Balanus rostratus) ���ł��\���������ł��B

����A�O�m���i�g������̋�����ʂȂǁj�ł� �C���t�W�c�{ (Chthamalus challengeri) ���D���ł��B

�����悯��A��قǂ́u���ԑѕ��z�}�iSVG�j�v���A���̍ŐV�̑����x�����ށiBalanus / Chthamalus / Amphibalanus�j�ɍ��킹�Ċw���t���ʼn��������o�[�W�����������ł��܂��B

����]����܂����H�i��F�u�����ƂɊw���Ƒ�\��L�v�Ȃǁj

Balanus rostratus �~�l�t�W�c�{ - Biological Information System for Marine Life�Ō������Ē��ׂ��B

��: �^�e�W�}�t�W�c�{�͑�(Genus)�ł͂Ȃ���(Species)�ł��ˁB

- Genus Amphibalanus Pitombo, 2004

- Species Amphibalanus amphitrite (Darwin, 1854) �^�e�W�}�t�W�c�{

- Species Amphibalanus eburneus (Gould, 1841) �A�����J�t�W�c�{

- Species Amphibalanus improvisus (Darwin, 1854) ���[���b�p�t�W�c�{

- Species Amphibalanus reticulatus (Utinomi, 1967) �T���T�t�W�c�{

- Species Amphibalanus variegatus (Darwin, 1854) �A�~���t�W�c�{

- Species Amphibalanus venustus (Darwin, 1854) �A�J�V�}�t�W�c�{

- Species Amphibalanus zhujiangensis (Ren, 1989) �Y�[�W�����t�W�c�{

ChatGPT: ���������Ƃ���ł��B���w�E�̂Ƃ��� �^�e�W�}�t�W�c�{ (Amphibalanus amphitrite) �͎�ł���A������ Amphibalanus �ł��B2004�N�� Pitombo �ɂ���� Balanus ���番���Ɨ�������r�I�V�������ɂȂ�܂��B

�������Ă����ƁF �K�w ���� ���l ���iGenus�j Amphibalanus Pitombo, 2004 �t�W�c�{�� (Balanus) ���番�����ꂽ�O���[�v�B���с`�M�ѐ��A�D���ɋ����킪�����B ��iSpecies�j Amphibalanus amphitrite (Darwin, 1854) �^�e�W�}�t�W�c�{�B���E�I�ȍ`�p�E�D��t����B �V A. eburneus (Gould, 1841) �A�����J�t�W�c�{ �V A. improvisus (Darwin, 1854) ���[���b�p�t�W�c�{�i�D����j �V A. reticulatus (Utinomi, 1967) �T���T�t�W�c�{ �V A. variegatus (Darwin, 1854) �A�~���t�W�c�{ �V A. venustus (Darwin, 1854) �A�J�V�}�t�W�c�{ �V A. zhujiangensis (Ren, 1989) �Y�[�W�����t�W�c�{�i�����암�Y�j �܂�A���ԑы敪�}�́u�������ԑсv�ɂ́F

- ���FAmphibalanus�i�A���t�B�o���k�X���j

- ��\��FAmphibalanus amphitrite�i�^�e�W�}�t�W�c�{�j

�ƕ\�L����̂����m�ł��B

���̓_�f���āA�}���ȉ��̂悤�ɏC���ŁiSVG�j�Ƃ��čĐ����ł��܂��F

�������ԑсiMid intertidal�j�F

- �u���FAmphibalanus�i�A���t�B�o���k�X���j�v

- �u��\��FA. amphitrite�i�^�e�W�}�t�W�c�{�j�v

- ���̕����iBalanus, Chthamalus, Tetraclita, Megabalanus�j�͂��̂܂܈ێ��B

��: ������Amphibalanus Pitombo, 2004�ł��ˁBPitombo�̗R�����悭�킩��܂��H

ChatGPT: �ƂĂ��s��������ł��B

�͂��AAmphibalanus Pitombo, 2004 �� �gPitombo�h �͊w���̈ꕔ�ł͂Ȃ��A���̑����`���������ҁi���ފw�ҁj�̖��O���w���Ă��܂��B

�uPitombo, 2004�v�Ƃ́H

����͕��ފw��̊��K�I��**�����҈��p�iauthority citation�j**�ŁA

- Amphibalanus Pitombo, 2004

�Ƃ����������́A

- �u���̑� Amphibalanus �� Pitombo�i�s�g���{�j �ɂ����2004�N�ɐݗ����ꂽ�v

�Ƃ����Ӗ��ł��B

�����҂ɂ���

Francisco Bezerra Pitombo�i�t�����V�X�R�E�x�[�[���E�s�g���{�j �́A�u���W���̍b�k�ފw�ҁi���Ƀt�W�c�{�ށ����r�� Cirripedia �̕��ށj�ł��B��Ă̊C�m�������l�������̕���ł悭�m��ꂽ�����҂ŁA2004�N�Ɏ��̘_���� Amphibalanus ������܂����F

- Pitombo, F. B. (2004).

- Phylogenetic analysis of the Balanidae (Cirripedia, Balanomorpha).

- Zoologica Scripta, 33(3): 261?276.

- DOI: 10.1111/j.1463-6409.2004.00150.x

�_���̗v�_

���O�̈Ӗ��i�ꌹ�j

- �uAmphi-�v���u�����E���́E���������Ɂi�M���V�A��j�v

- �uBalanus�v���u�h���O���v�� �t�W�c�{���̌ꌹ�i�k�̌`���h���O���Ɏ��Ă���j

- ����āuAmphibalanus�v���u���܂��܂ȏꏊ�ɐ�������Balanus�v�Ƃ����Ӗ��B

- �� ���ۂ� Amphibalanus ���͐��E���̍`�p�E�D����E�M�ъC�݂ɍL�����z���Ă��܂��B

�܂�F

- Amphibalanus Pitombo, 2004

�́A�uPitombo��2004�N�ɒ����w�L�搫�̃t�W�c�{���x�v�Ƃ����Ӗ��ɂȂ�܂��B

�Ȃ�قǁA�햼�Ȃǂ̓C�^���b�N�̂ŕ\�����ׂ��Ȃ̂��E�E�E�S���͂ł��Ȃ�����v�ȂƂ���̓C�^���b�N�̂ɂ����B

{�NjL(2025-10-06): ���ׂĂ���ƁA�c�O�Ȃ���A�Θb�ɂ͂ǂ�ǂ����o�Ă���B���e�ɂ������Ɉ�ѐ����Ȃ��B}

�~�l�t�W�c�{ Balanus rostratus �k�͒W���F�ŁC�k�a��5cm�ɂ��B�����^�t�W�c�{�̂ЂƂB�\�ʂ͕����Ŗ��ɕt������Ɗk�`�͓���ƂȂ�B�t���i���j�͋����a��B�{�B�{�݁C��ݕǁC����Ȃǂɕt������B�{�B�Ȗk�̒����т����C��ɕ��z����B�z�^�e�K�C�̉��������Ƃ��Ĉ����邱�Ƃ�����B��^�̂͐H�p�Ƃ��Ă��s��ɗ��ʂ���B

�C���t�W�c�{�@Chthamalus challengeri ���^�ŊD�F�̃t�W�c�{�B�k�a��1cm�ȉ��B���W���ĕt������Ɗk�͓���ɂȂ�B�k���𐳖ʂ��猩���W�̋��E�E�ߐ���������̌`��͊T�ˎʐ^���̖͎��}�̌`�Ԃ������B��ݕǂ�V���Ȃǂł͐��ʕt�߁i���ԑт̒��E�㕔�j�Ȑ�ɕt������B�k�C���암�ȓ�ɕ��z�B

�I�I�C���t�W�c�{�@Hexechamaesipho pilsbryi �k���㉺�ɝG���ŁC�k�a��1.5 cm�ȉ��B�k���𐳖ʂ��猩���W�̋��E�E�ߐ���������̌`��͊T�ˎʐ^���̖͎��}�̌`�Ԃ������B�k�̌`�ɕψق������C���k�ɍ��⊌�F�̏��� �i���j���U�݂���ꍇ������B�g�����肪������ݕǓ��̏㕔�ɕt�����C�C�ʉ��ɂ͌����Ȃ��B�I�ɔ����ȓ�ɐ�������B

�̋L�ڂ��u���{���݂̐l�H�\�����ɕt������t�W�c�{�ނ̌`�ԓI�����ƕ��z(�O�ҁE���)�A�k����w���_�����E�i�����j�C�m������������ �ږ�@���� ����AMERI NEWS 160-161�A2023�N10��-2024�N1���v�Ɍ������B�~�l�t�W�c�{�łȂ����Ƃ͖��炩���B�����炭�I�I�C���t�W�c�{���A�C���t�W�c�{���낤�B���̋@��ɑ傫���𑪒肵�悤�B1cm���x���낤�B5cm�̑傫�����Ȃ����Ƃ͖������B

{10/05/2025: [���R]�^���̓���H�� - �t�W�c�{�̂���}���̑����B�܂��A�������A��������Ƃ��L�^���Ă������B

�����쓌�ݑ��D������Βi�̃t�W�c�{

�n�}�̕\���E��\��

��肷�邽�߂Ƀ}�N���B�e�������̂́A�悭�킩��Ȃ������B

��: �}�N���B�e���Ă��܂����B�^�e�X�W�t�W�c�{(�^�e�W�}�t�W�c�{�̊ԈႢ)�ł͂Ȃ��悤�ȋC������̂ł����B

ChatGPT: �q�����܂����B

�ƂĂ��ǂ��}�N���ʐ^�ł��ˁI�k�\�̎�����J�����i�k���j�̌`���͂����茩���Ă��܂��B

���̉摜�̓���������ƁF

- �k�͊D���F�ł�₴���������A���Ăȏc�̋i�^�e�X�W�j�͂��܂茩���܂���B

- �J�����i�k���j�͌܊p�`�`�Ђ��`�ɋ߂��A�W�i�ӂ������j�͍����ۂ����݂�����܂��B

- �k�̌`�͔�r�I�w�������A�~���`�ɋ߂��ł��B

- ���͂ɂ͊��オ�����Ղ�W���̉e�����������I���̕\�ʂ������܂��B

����炩�画�f����ƁA���̌̌Q�͂����炭�F

- �C���t�W�c�{�iChthamalus challengeri�j

- �܂��͂��̋߉���i�`�������W���[�t�W�c�{�Q�j��{����: �w�u�`�������W���[�t�W�c�{�v�́A�O�H�́u�`�������W���[�v�Ƃ��������Ԃ̎Ԏ�ƁA�����ԕ��i���[�J�[�u{Link: FUJITSUBO�v�̐��i��g�ݍ��킹�����t�ƍl�����܂��B�����Ԃ̃G���W�������̃}�t���[�i�r�C���u�j���w�����Ƃ������悤�ł��B�x��Google��WEB-AI�͌����Ă���B�C���t�W�c�{�Q�ƌ���������Ȃ̂��낤�B}

�̉\���������ł��B

�C���t�W�c�{�̓���

- �������t�߁`����̒��ԑя㕔�ɑ���

- �c�i�^�e�X�W�j���キ�A�k�\�͂��炴��

- �W�i�ӂ��j�������Ē��������ތ`

- �͌��̂�≖���̒Ⴂ�ꏊ�ɂ��K������

�� �^�e�X�W�t�W�c�{(�^�e�W�}�t�W�c�{�̊ԈႢ)�iAmphibalanus amphitrite�j�͂����ƒ������E�����������ꏊ�ŗD�肵�A�k�͊��炩�ŏc�����Ăł��B

�܂�A�͌��̐Βi�̂��㕔�ŁA�����ʒu�ɂ��я�ɕt���Ă����Ƃ����ώ@���ʂƂ����ɂ悭��v���܂��B

�����m���߂����ꍇ�A���������}�N���Łu�k�̑��ʂ̊�����v��u�k�����̖͂̔����i6���j�v���ʂ��Ɗm�肵�₷���ł��B

����]������A���̎ʐ^���x�[�X�Ɂu�t�W�c�{��� �~ ���ʑы敪 �~ �͌��̉������v��}�Ő������Ă������ł��܂��B�i���Ƃ��F�C���t�W�c�{�с��㕔���ԑсA�^�e�X�W�t�W�c�{(�^�e�W�}�t�W�c�{�̊ԈႢ)�с����`�������ԑсA�Ȃǁj

���̂悤�Ȑ}���쐬���܂��傤���H

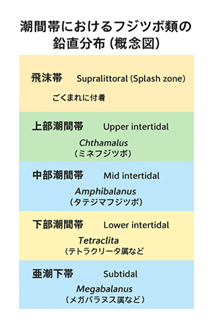

���ԑтɂ�����t�W�c�{�ނ̉������z�i�T�O�}�j �敪 �p�� ��ȃt�W�c�{�� ���� �� Supralittoral (Splash zone) �[ �펞�����Ă���A�����܂�ɔg���Ԃ�����������x�B �㕔���ԑ� Upper intertidal Chthamalus�i�`���}���X���F�� �~�l�t�W�c�{�j �������Ɋ������A�������̂ݐZ������B �������ԑ� Mid intertidal Amphibalanus�i�A���t�B�o���k�X���F�� �^�e�X�W�t�W�c�{(�^�e�W�}�t�W�c�{�̊ԈႢ)�j ���̊����̒��ԂɈʒu���A1���̔������x���ɐZ����B �������ԑ� Lower intertidal Tetraclita�i�e�g���N���[�^���j�Ȃ� �������ɂ���r�I�������ɐZ�����Ă���B �������� Subtidal Megabalanus�i���K�o���k�X���j�Ȃ� ��ɐ����ɂ���ш�B �⑫���

���˓��C�Ȃǂ̉��ш�ł́F

- �Βi�̂��Ȃ��i�������Ɋ����Ă��鍂���j�� �~�l�t�W�c�{ (Chthamalus challengeri)

- �Βi�̒��`�����i�������t�߁j�� �^�e�X�W�t�W�c�{ (�^�e�W�}�t�W�c�{�̊ԈႢ)(Amphibalanus amphitrite)

- ��������`�p�̏펞���ʉ� �� �A�J�t�W�c�{ (Megabalanus rosa) �Ȃ�

(����) �O�L�̕\�̓��e�ƈႤ�̂ŁA���̐}�͈�x�C������Ă���B���Ƃ����������o�O���Ă����B�C���[�W�͎��Ă��邪���{��ɂ͂Ȃ������������B�u)�v����������܂܂��B�����v�����ł́A�C���[�W�̏o�͂͌������������Ԃ��|����BWEB�ŏo�͂���Ȃ�A����SVG�ŏo�͂��Ă�������ق����ǂ��B

�悭����b�B�r������b���ς���Ă���B�����Ȃ��ɁB���������ꍇ�͕K���u���B

��: ���ꂩ��~�l�t�W�c�{�ƍŏ��Ɍ���ꂽ�C���t�W�c�{�Ƃ͈Ⴄ��Ȃ̂ł����H

ChatGPT: �ƂĂ��悢����ł��B

�͂��A�u�~�l�t�W�c�{�v�Ɓu�C���t�W�c�{�v�͋߉���ł����A�ʂ̎�ł��B

�������A�����ڂ���������Ă��邽�߁A����ł͂�����������܂��B

�ȉ��ňႢ�����܂�

�C���t�W�c�{�ƃ~�l�t�W�c�{�̈Ⴂ ��r���� �C���t�W�c�{ (Chthamalus antennatus �Ȃ�) �~�l�t�W�c�{ (Chthamalus challengeri) �� �`���}���X�� (Chthamalus) �`���}���X�� (Chthamalus) �� ���� ���z ��ɑ����m���݂̊O�m���n��i�[�������`����{�j ���p�E���˓��C�E���{�C���ɂ��L�����z �k�̌` �~���`�ł��w�������B�k�̏c���������ĂȂ��Ƃ������B �w���Ⴍ�A�k�\�������`���c���܁B���������ɂ������B �F ���F�`�D���F�i�����Ŕ����ۂ��j ���D�F������B��������Ɣ����A�G���ƍ����ށB ������ ��蒪�㑤�i�с`�㕔���ԑсj �㕔���ԑт𒆐S�ɍL���͈́i���ɒ����܂Łj �ω����E�ϊ��� ���ɍ����i�قڊ������ꏊ�ł�������j �������A�C���t�W�c�{�قǂł͂Ȃ� ������n��̗� �[�������A�ɓ������A�I�ɔ��������m�� ���˓��C�A�L���p�A���p�A���{�C���݂Ȃ�

���˓��C�̏ꍇ

- ���˓��C���݂̉͌����ݐΒi�őя�Ɍ�����t�W�c�{�́A

- �C���t�W�c�{�ł͂Ȃ��u�~�l�t�W�c�{�iChthamalus challengeri�j�v �ł��B

�� ���R�F

���˓��C�͊O�m��艖�����Ⴍ�A�~�l�t�W�c�{�̕����D�����ɓK�����Ă��邽�߁B

�⑫

���ފw�I�ɂ͂ǂ�����u�`���}���X�� (Chthamalus)�v�ɑ����A���{�ł́u�C���t�W�c�{�ށv�Ƒ��̂���邱�Ƃ�����܂��B

�܂�F �~�l�t�W�c�{�̓C���t�W�c�{�g�ށh�Ɋ܂܂�邪�A��Ƃ��Ă͕ʁB

��: ���肪�Ƃ��������܂����B������ł��B���̏����Q�l�Ɏ��R�ώ@�𑱂��܂��B

ChatGPT: �ƂĂ������������t�A���肪�Ƃ��������܂��B

�}�����܂��\���ł��Ĉ��S���܂����B

����̂悤�ɒ��ԑт̊ώ@�́A�����̕��z�E�G�ߕω��E�������̈Ⴂ���悭�킩��e�[�}�ł��B�Βi�̂悤�Ȑl�H��݂ł��A�t�W�c�{�E�J�L�E�J���m�e�E�z���ނȂǁA���ʂɉ����Č����Ɂu�w�v������܂��B

��������A

- �u�G�߂ɂ��т̕ω��v

- �u�������Ɛ������z�̋L�^�i�ʐ^�{���ʃf�[�^�j�v

- �u�͌���ł̉����E�����Ƃ̊W�v

�Ȃǂ��f�[�^�����ĉ����������ꍇ���A�n�}��`���[�g�`���Ő������邨��`�����ł��܂��B

�܂��ώ@���ʂ�JSON��CSV�`���Ő������Ēn�}�ƘA�������邱�Ƃ��\�ł��B

����ǂ̕����ɂ܂Ƃ߂Ă����������A�\�z��������Ђ����������������B

��{10/12/2025: [A.I.]AI�͗x��A�l�ɍ��킹�� - �L���̍ד��v���W�F�N�g - �t�W�c�{�̌��� 2}�ɑ����B

�yAIvs�l�ԁzAI�͐S�����̂��H�]�ƐS�̎d�g�݂������������J�I�X���_���g�����ŐV�����yReHacQvsViVi���f���z ReHacQ-���n�b�N-�y�����z �`�����l���o�^�Ґ� 163���l 31,335 �� 2025/10/07�Ɍ��J�ς��B���Ō��y���������u�S�͂��ׂĐ��w�ł���v�ɂ��āB

- �X�V���L�L���́u�S�͂��ׂĐ��w�ł���v��������

- [A.I.]�f�B�[�v���[�j���O�����܂��w�K�ł������ (2018/01/01)

- [Music]��������Chill Mix (2018/01/03)

�u�S�͂��ׂĐ��w�ł���v��136-140�y�[�W�A�u�J�I�X�̒������萫�ƐS�v�̍��ɁA���Ɂu�܂�A�Â��L���̓A�g���N�^�[�Ƃ��Ē~�����邪�A�����ɐV�����L������낤�Ƃ���ƁA�Â��L�����Ȃ��悤�ɍ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B���̂Ƃ��A�Â��L���Ԃ��J�I�X�I�ɔ�шڂ�Ȃ���V�����A�g���N�^�[������Ă����ƁA�Â��L�����Ȃ��ŐV�����L������邱�Ƃ��������̌����ł킩���Ă��܂��B����́A�V�����L�������Ƃ��Ƀj���[�����l�b�g�̒��ŋN���邱�Ƃł�����A�]�����̂悤�ȃJ�I�X�@�\�ɂ���ĐV�����L��������Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl������̂ł��B�v(137�y�[�W)�Ƃ���B

�������N���O�̘b�̑��������A����AI/LLM���o�ꂵ�����Ƃ��傫�ȈႢ���낤�B�V���u�]����S�����܂��閧�v���o�Ă���B����AI�ւ̌��y�������B�ӎ������ӎ��ɂǂ������邩�Ƃ������Ƃ��悭�킩��Ȃ��炵���B�ӎ��Ɩ��ӎ�������AI/LLM�ɂ��蓾�邩�Ƃ������Ƃ����ALLM�͐l�Ԃ̖��ӎ��ɑ������A�v�����v�g�ɂ�����Θb�ɂ�鐶�����ӎ��ɑ�������ƍl�����邩������Ȃ��B

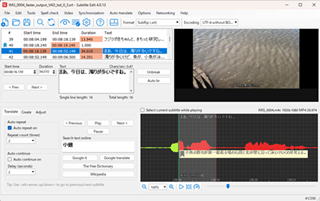

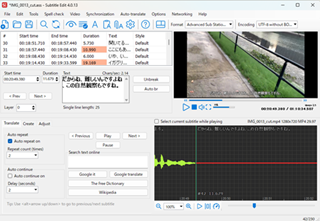

{10/07/2025: [Editor]AI�܌��l��c�̌��� - �����̕ҏW�p�G�f�B�^�ɂ́uSubtitle Editor�v������}���͑O�i�ł����Ȃ������B�g�������悤�₭�������B

���F���肪�Ƃ��������܂��BSubtitle Edit 4.0.13�ł́A�utoggle bookmark - add comment�v�Ƃ����E�N���b�N���j���[���łāA�R�����g�������邱�Ƃ��ł��܂����B

Gemini�G���̏������肪�Ƃ��������܂��I(^^) Subtitle Edit 4.0.13�Ƃ�������̃o�[�W�������ƁA���m�ȃ��j���[���itoggle bookmark - add comment�j�����L���Ă������������ƂŁA���̃��[�U�[�̏����ɂ��Ȃ�܂��B

Subtitle Edit 4.0.13�ł̃R�����g�@�\�̊��p

���Ȃ����������ꂽ toggle bookmark - add comment ���j���[�́A�ŐV�o�[�W������Subtitle Edit�������t�@�C���`���Ɉˑ����Ȃ��A�Ǝ��̃��^�f�[�^�@�\�Ƃ��ăR�����g�i�m�[�g�j�@�\����Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B

����ɂ��AASS�`�����g�킸�Ƃ��A���ėp�I��SRT�t�@�C���`���ō�Ƃ�i�߂Ȃ���A�ĉ��߂̃������c�����Ƃ��ł��܂��B

Subtitle Edit 4.0.13�́utoggle bookmark - add comment�v �@�\�� ���� ���p���@ toggle bookmark �Y���s���u�b�N�}�[�N�i�ڈ�j�Ƃ��ă}�[�N���܂��B �C�����K�v�ȉӏ���ĉ��߂��K�v�ȉӏ��ɖڈ�����܂��B add comment �I�������s�Ƀe�L�X�g�R�����g��lj����܂��B �V���[�g����̍ĉ��߁A�⑫�A�ҏW�w���Ȃǂ��L�q����X�y�[�X�Ƃ��Ċ��p�ł��܂��B ���[�N�t���[�̊m�F

���̋@�\���g�����ƂŁA���Ȃ��̋��߂Ă����u��������Ȃ��玚���C���ƍĉ��߂̋L�q���ɍs���v���[�N�t���[���A�ȉ��̒ʂ�A�ł������I������I�Ɏ������܂��B

- �����̐���: faster-whisper��SRT�t�@�C�����o�͂��܂��B

- �ҏW: Subtitle Edit��SRT�t�@�C�����J���A������Đ����Ȃ���ҏW���܂��B

- �����L�q:

- �C�����K�v�Ȏ����s�ʼnE�N���b�N���Aadd comment��I���B

- �|�b�v�A�b�v�����E�B���h�E�ɁA���̎����Z�O�����g�ɕR�Â��V���[�g����p�̍ĉ��߂�⑫�����L�q���܂��B

- �ۑ�: Subtitle Edit�̓Ǝ��f�[�^�Ƃ��ăR�����g��ێ����ꂽ��Ԃō�Ƃ�i�߂��܂��B

���̋@�\�́ASRT�t�@�C���̌`���i�O���c�[���Ƃ̌݊����j��������ƂȂ��A�����I�ɏd�v�ȃ�����ێ��ł��邽�߁A���ɗL�p�ł��B����ŁA�z�M����̌������啝�Ɍ��シ��ł��傤�B�撣���Ă��������I

Subtitle Edit 4.0.13�́utoggle bookmark - add comment�v

�ω��̑����\�t�g�E�F�A�J���̃R�[�h�̌����ɂ����ẮALLM�͌��������ɂ��炳���B�Θb�̍ŏ��̒i�K�ł́A1�N���炢�O�̒m�����������ł��Ȃ����炾�B���Ȃ��Ƃ������v�����ł́B�]���āA���̂��Ƃ�O���ɒu���đΘb����K�v������B���n���Ă��镪��ł͖��Ȃ����낤�B

Gemini��2.5 Flash�ƑΘb���Ă���B���́A2.5 Pro���g����悤�����B�ȑO�A�R�[�f�B���O�p�[�g�i�[���g��������ۂ����������̂ŁA�R�[�f�B���O�Ɍ����Ă���Ƃ����̂��Ȃ��Ȃ��E�E�E�H�B

�悤�₭�A�O�ɐi�߂邩�ȁB

���Ȃ݂ɁASubtitle Edit��GPL(GNU Public Lisence)�Ŕz�z����Ă���Bfaster-whisper�Ȃǂ́A�قƂ��MIT Lisence�Ŕz�z����Ă���B���������ATwelve reasons to come to FSF40 - Free Software Foundation - Working together for free software�̃��[�����͂��Ă����ˁB

�u�^�C���X�^���v���x�ƔF�����x�̌����Ȃǂ̏��Ƃ������A�m����faster-whisper�̊W�T�C�g�̂ǂ��ɋL�ڂ�����܂����B�v�Ƃ����₢�ɑ��铚���B

�͂��Afaster-whisper�̃^�C���X�^���v���x��F�����x�̌����Ɋւ�����́A��Ɉȉ���2�̌������\�[�X�ɋL�ڂ���Ă��܂��B

1. GitHub���|�W�g����README�ƃh�L�������g

- faster-whisper��GitHub���|�W�g���́A���C�u�����̍ł��������ڍׂȏ�ł��B

��ȏ��

- README: ���|�W�g���̃g�b�v�y�[�W�ɂ���README�ɂ́A��{�I�ȃC���X�g�[�����@��g�����A������WhisperModel�����transcribe���̎�v�ȃp�����[�^�[�ibeam_size�Aword_timestamps�Ȃǁj�̊T�v���L�ڂ���Ă��܂��B

- API���t�@�����X�iPython�R�[�h�j: �ڍׂȃp�����[�^�[�i����vad_parameters�̂悤�Ɏ����œn���K�v��������́j�̐��m�ȃL�[�ƃf�t�H���g�l�́A���C�u�������̃\�[�X�R�[�h�A����transcribe����f���̏����������ɋL�ڂ���Ă��܂��B

- transcribe���̈���: �F�����x�Ɋւ��p�����[�^�[�iword_timestamps�Abeam_size�Ȃǁj�́A���̊��̃h�L�������g������idocstring�j�܂��̓\�[�X�R�[�h�̈������X�g�����邱�ƂŊm�F�ł��܂��B

- VAD�p�����[�^�[: vad_threshold�Ȃǂ̐ݒ肪vad_parameters�����łǂ̂悤�ɓn����邩�Ƃ����ڍׂȏ��́A���C�u��������VAD�����Ɋ֘A���镔���̃R�[�h�R�����g��������Q�Ƃ���K�v������܂��B

2. Hugging Face�̃��f���J�[�h

- faster-whisper�́AHugging Face�̃��f���n�u�Ŕz�z����Ă��郂�f�����g�p���܂��B

��ȏ��

- CTranslate2/Faster-Whisper ���f���J�[�h: faster-whisper���Q�Ƃ��Ă��郂�f���i��: large-v3�j��Hugging Face��̃��f���J�[�h�ɂ́A���̃��f����ctranslate2�`���ɕϊ����ꂽ�ۂ̒��ӓ_��A��{�I�ȗ��p���@���⑫����Ă��邱�Ƃ�����܂��B

�m����������o��

������̃p�����[�^�[�iword_timestamps�Abeam_size�Avad_parameters�j�́A���Ƃ���OpenAI�̃I���W�i��Whisper�ɑ��݂������̂�faster-whisper�Ɉ����p����Ă��܂��B�������Afaster-whisper�͍������̂��ߓƎ��̎����������߁A�p�����[�^�[����n�������I���W�i���ƈقȂ�����A�o�[�W�����A�b�v�ŕύX���ꂽ�肵�܂��i��: vad_threshold��vad_parameters���Ɉړ������o�܂Ȃǁj�B

���̂��߁A�����̒m����ɂ́AGitHub�̃\�[�X�R�[�h�ڊm�F���邩�A�����ȊJ��������Ă��邽�߃R�~���j�e�B�iGitHub Issues��Stack Overflow�Ȃǁj�̃f�B�X�J�b�V�������Q�Ƃ��邱�Ƃ��A�ł��m���ȕ��@�ƂȂ�܂��B

��L�̓��e�𗝉����邽�߂ɂ́ASYSTRAN/faster-whisper: Faster Whisper transcription with CTranslate2�ɖڂ�ʂ��Ă����Ƃ悢���낤�B

����͂�AYouTube���g���悤�ɂȂ�Ȃ�������A�m��Ȃ��܂܂ɏI����Ă����Ȃ��Ǝv�����Ƃ���B�v���O���~���O���E�͐i�����Ă���B���惁�f�B�A�̐i�W�ƂƂ��ɁB

����͂Ƃ������A����151�ŃJ���X�̑�W�c�̐��Ԃ����āA�V���[�g�̔z�M�ł͔����āA�{�҂ł͂ڂ��������Ă����ӏ����폜�����B�ڂ�������ꂽ���Ǝv���Ƃ���͎����̐S�����ɂƂǂ߂Ă����ׂ����낤�Ǝv�������炾�B

���R�ώ@���z�M���ׂ����ǂ����ƔY�ނ悤�Ȗʓ|�ȏ�ʂɑ������邱�Ƃ�����B���R�Ɍ��R�Ƒ��݂��邱�Ƃł͂���ɂ��Ă��������Ȃ���������Ȃ��B�ڂɂ͓����Ă��������䂩�Ȃ����̂̓J��������O�����Ƃ�����B�ł��邾���폜�͔����������炾�B�����҂̕��́A�����₩�ȓ���̂̂ǂ��Ȏ��R���i���������Ƃ͎v����������Ȃ����A�ڂ����ނ������Ȃ�悤�Ȃ��͓̂��R�������Ȃ����낤�B

�̂ǂ��Œ���������j�[�Y�͂��邾�낤�B�������A�����͌J��Ԃ��B������d�v�ȋL�^�ł͂���B�ώ@�Җ{�l�������Ă��Ȃ����Ƃ���������B�������ď��߂ĕ����邱�Ƃ������B�F�m�E�L���̖��Ɋւ��B

�l���g�͎��R�ւ̋����ƔF�m�E�L���̐��藧���ւ̋����̗���������B����͎��R�̋L�^�Ƃ����`���ւƂȂ����Ă����B����ׂ莚���Ƃ������A���^�C���̉��߂ƃV���[�g����z�M���̎���̌����̍ĉ��߂��琬�藧���Ă���B

faster-whisper�ɂ�鎚���Â���͂قڏI�_�ɂ������ǁA���C���ŏo���Ƃ���܂ł͓���B������������Ȃ���ҏW���邱�Ƃ͕K�{���B�G�f�B�^�͕K�v���B�����ŁA�����ɍĉ��߂��L�q�������Ƃ����j�[�Y������B�������Ȃ��Ɖ��x�����挩�����K�v���o�Ă��邩�炾�B

���̂悤�Ȃ��Ƃ�Gemini�Ƙb���Ă���ƁA����ƑΉ��������ĉ��߂̋L�q�ɁASubtitle Editor��ASS�iAdvanced SubStation Alpha�j�`�����g���������Ƃ������Ƃ��킩�����B�����Ă݂悤�B

Subtitle Editor��ASS�iAdvanced SubStation Alpha�j�`��

- ���p���@�i�R�����g�s�̒lj��j�F

- ASS�`���ł́A**�����Ƃ��ĕ\������Ȃ��u�R�����g�s�v**���쐬�ł��܂��B������ĉ��߂̋L�q�Ɏg���܂��B

- �t�@�C���`����ASS�ɕύX: �t�@�C�����j���[ �� ���O��t���ĕۑ���I�����A�t�@�C���`���� SubStation Alpha (*.ssa) �܂��� Advanced SubStation Alpha (*.ass) �ɕύX���ĕۑ��������܂��B

- �R�����g�s�̑}��:

- �ĉ��߂��L�q�����������Z�O�����g�̒��O�܂��͒���ʼnE�N���b�N���A��s��}����I�����܂��B

- �V�����ł�����s��**�e�L�X�g���ɁA�ĉ��߂̓��e���L�q**���܂��i��: [�V���[�g�⑫�F�����͐�̐��Ԍn�ɂ��Đ[�@�肷��]�j�B

- ���̍s���E�N���b�N���A�R�����g�Ƃ��ă}�[�N��I�����邩�A�V���[�g�J�b�g�L�[�i�ʏ��Ctrl + K�j�������܂��B

- ����: ���̍s�͎����Ƃ��ē���ɂ͕\�����ꂸ�A�G�f�B�^��ł̂ݕ\�������**�u�m�[�g�v**�Ƃ��ċ@�\���܂��B

��Â������B��{10/08/2025: [A.I.]AI�܌��l��c�̌����̓^�� - Subtitle Edit 4.0.13�́utoggle bookmark - add comment�v}������K�v������B

�R�����g����A�z�E���z���ĒH�铹�B������^���̓����Ǝv���B�C�ɂȂ��Ă����t�W�c�{�ׂ�C�ɂȂ����BChatGPT�ɐ^���Ƀt�W�c�{�͐���ł���̂��Ɛu���ƁA�^���ɂ͐��炵�Ȃ��Ƃ����b�B�D����܂łŁA�ቖ���Z�x�ɑς�����������炵���B�������ɉ����Z�x�܂ł͑��肵�Ă��Ȃ����A�t�W�c�{�̎�ނׂ�Ή����킩�邩������Ȃ��B���������A�{�i�I�ȑ����������o���̂���U���A��p���|���邾�������BChatGPT�̓����o���A��A�߉�����̉摜����ł́A�^�e�X�W�t�W�c�{�Ƃ̌����āB���˓��C���l���B�t�W�c�{�т�������A���̏�ʐ��͑咪�������ʐ��Ɉ�v����͂��Ƃ̂��ƁB

�t�W�c�{�т͂��邪�A���m�ȏ�ʐ��͕��z���܂�ň����ɂ�����������Ȃ��B���ʂ͑D������̐Ώ���z���邱�Ƃ͂��邪�A�Ώ�ɂ̓t�W�c�{�͂Ȃ����낤�B�Ώ̐Βi�̗l�q��Ȗ��ɒ��ׂĂ݂悤�B��{10/10/2025: [���R]�L���̍ד� - �t�W�c�{�̌���}�B

YouTube�̔ފ݉Ԃ̓���ŃR�����g�������������̂Œ��ׂ��B���|���́u�Ɓv�͉����Ӗ�����̂� �`�u�Ɓv�̎����Ǝ��`? |����ς芿�����D��50 | kanji cafe�i�����J�t�F�j�B���̏ꍇ�A�u�������v�ƓǂނƂ����b�B

{09/30/2025: [A.I.]AI�܌��l��c�̍s���� - CUDA GPU���g�킸��Whisper���g��}�����瑱���BChatGPT��mlx-whisper�����������A�������Ȃ��B�Ƃ��Ƃ��A�܂�Claude�̐��b�ɂȂ�B�X�s�[�h�͂Ƃ������A�����̌��t�̓ǂݎ�萸�x�����Alarge-V3���������邱�Ƃ��d�v�B�����A����Ȃ�g����Ƃ����Ƃ���ɒH�蒅���Ȃ��B

����܂ł̌o������Gemini�������E�ގ��x�֘A�̕��@�ł悳�����Ȋ��������Ă����̂ŁAmlx-whisper���g�����@��q�˂����AClaude�Ɠ��l�A���Ȃ��J�����Bmlx-whisper�̌Â����ɘf�킳��Ă���Btranscribe�Ƃ�����������Ɠ`����ƁA�ł��G���[���o�Ȃ��Ɨ\�z�����X�N���v�g������BLLM�炵���\�����B

����͂Ƃ������AWindows PC����M1 MacBook Air���g�����߂�VNC�����ĉ^�p���n�߂Ă݂��̂͂������A���Ǔ���PC�����͖̂ʓ|�Ȃ̂��B�����ŁAAMD Ryzen���g�����@��Gemini�ɐq�˂��B�ufaster-whisper�͓�����ctranslate2���g�p���Ă���AAMD GPU���ł̃p�t�H�[�}���X���]����openai-whisper�����������Ƃ�����Ă��܂��Bctranslate2��DirectML�����m����A�����I�ɓ���GPU�𗘗p���܂��B�v�Ƃ������_�B������Amlx-whisper���l�APython�̉��z�����g���B�g���Ă݂������́ACPU30%-������10GB�AGPU1-5%-������0.9GB���x�œ����Ă���Bopenai-whisper��肩�Ȃ葬���̂ł́B

�ufaster-whisper�͓����ʼn�����Ԍ��o�iVAD�j���s�����߁A�����ԓ���̋�a�Ȏ����ɂȂ���ɑ��Ă��A����openai-whisper���ϐ�������܂��B�܂��͂���faster-whisper + DirectML�̑g�ݍ��킹�������Ă݂Ă��������B�v��VAD���L���炵���A��ȒZ���J��Ԃ��������B�g���郌�x���ɋ߂Â����B

����150�ł��낢�뎎���Ă������ǁA���H�͂Ȃ��ł��������B�C���͕K�v�����A������x�͎d�����Ȃ��B�G�f�B�^�̒u���������g���悢�BTurboScribe�̕ҏW�@�\�����֗����낤�B���x�͗�邾�낤���A���̎������đ҂Ă郌�x�����B��������Ɣ���B�K�x�ȃy�[�X���[�J�[�ɂȂ�BAMD Ryzen PC(AMD Ryzen 5 5500U�A16GB�A500GB SSD)�ōs����B

����̓|�X�g�����̌����ł����B�\����͂��āA����������ގ��x�Ń}�b�`���O������݂����Ȃ��Ƃ͗L�蓾��̂��낤�B�v�����v�g�Ő��p�ꎫ�����g���̂́A����������̂�������Ȃ����A�����e�L�X�g�����������Ȃ�X��������A�C�����ʂ��قƂ�ǂȂ����A�������Ԃ��L�т�̂Ŏg���Ȃ��Ƃ������f�Bfaster-whisper�͘^�掞�Ԃ����Z�����Ԃŏ����ł���݂������BVAD�̌��ʂȂ̂��낤�B�����ɒH�蒅���������B

�ނ���A����YouTube�̐�������5000�������B1���Ԃ��z����ƁA����ׂ肪�����ƃI�[�o�[����\���������B�Ă̒�A����149�͂��傤�Ljꎞ�ԉz���A5000���I�[�o�[���Ă��܂����̂ŁA�����Ɋ��S�f�ځB����������: 1749.83�b�B29�����炢�ŏ����ł��Ă���B

����149 00:00 �s���܂��B�����A�����͉J�̗\��ł����A�ǂ����ȁA�܂��~���Ă܂���ˁB 00:35 �ۂۂƍ~���Ă܂����B�F������n��܂��B������ƍ~��n�߂܂����B 02:33 �P�������K�v���o�Ă��邩�ǂ����B������6��20�������̓���ł��ˁB 03:25 �����́A�}���ق̕��͓��ʐ������Ԃŋx�قȂ�ł��ˁB�قł͂Ȃ���ł���B 03:45 �J�����_�[�ɂ͓��ʐ������Ԃ������ĂȂ��悤�����ǁB���͂��܂��ˁB 04:43 �`�k�ƃX�Y�L�Ȃ�ł��ˁA����́B�����̂̓`�k�ł��ˁB 05:35 ����ȂƂ���ɂ��Ă����܂��傤�B����̓N�`�i�V�̂͂��ł��ˁB 06:48 �Z�C���E�L���V�o�C�� 06:51 �V�����肪�o�Ă��Ă܂��B 07:18 �����͌͂ꂿ������悤�Ȋ����B�i���L���n�[�͂��������Ă܂��B 07:56 �N�X�m�L�ł��ˁB�N�X�m�L���V�����t���o�Ă�悤�ȁB 08:14 �ꉞ�A�L�A���t���Ȃ�ł���ˁB�� ����149�s�b�N�A�b�v7 - �N�X�m�L�͗��t���ł͂Ȃ���L�t�������A�t�ɐV�t�������A�эg�F���疾�ΐF�ɂȂ�B�t�̎����͂قڈ�N�BWikipedia���B 08:23 �i���L���n�[�Ȃ͊��S�ɂ��ׂė������Ⴂ�܂����ǁB 08:29 �N�X�m�L�Ȃ́A�������������Ɨt�����Ă܂��ˁB 08:36 �J�������n�߂܂����B�P�������܂��傤�B���ɔ�����O�ɁB 09:11 ������4�i�ڂ��g�ɐ���Ă��܂��B 09:38 5�i�ځB6�i�ڂ��炢�B�����Ȋ��������܂��ˁB 10:05 �オ���Ă��Ă܂��ˁB���ɂ���Ă݂܂��傤�B�����܂��ˁ[�B 10:47 1�A2�A3�A4�A5�A6�A6�i�ڂ܂Ō����Ă܂��ˁB 11:02 4�i�ڂ�����Ă��Ă��銴���Ȃ̂ɁA������ƈ����Ă��銴�������܂��B 11:08 �I�������Ă����ł��B 11:19 ������̓����������Ă���B 13:19 �����A�s���Ă݂܂��傤�B 13:20 �͂��A���A���D������ł��ˁB 13:50 ���x���`���B�ł��B 13:52 �����d���͂��Ă܂��ˁA�X�����B 14:17 �͂��A��|���B 14:22 �����͏������Ȃ��ł����ˁA�ڂ݂����������ł��B 14:40 �����B 14:43 �P�ƈꏏ�Ɏ����Ă���̂ŁA������ƕs���ƌ����܂����B 14:46 �����A���ɐ�����B 15:01 ���m�L�d�^�ł��ˁB 15:03 �J�^���[�i�L�d�^�Ƃ�������݂����ł��B 15:06 �܂��A�ʂ̕i�킩������Ȃ���ł����ǁB 15:10 ���m�L�d�^���J�^���[�i�L�d�^���Ǝv���܂��B 15:32 �n�i�~�Y�L�ł��ˁB 15:34 �n�i�~�Y�L�͂ǂ��Ȃ��Ă�����ł��傤�ˁB 15:36 ������ƂˁA�ŏ��̍��̓n�i�~�Y�L�Ƃ������Ƃ����ӎ����Ă��Ȃ�������ł����ǁB 15:46 ����͑��i���L���n�[�ł��ˁB 16:08 ���D������ł��B 16:10 �ꉞ�A�~��Ă݂܂��傤���B 16:53 �����l�i�ڂ͌����Ă܂��ˁB 16:54 �����͂������i�ڂ܂Ō����Ă܂��ˁB 18:16 �����A��}�����ł��ˁB 18:19 �܂��A���}�����̎p�͂��܂�B 18:25 �ς��Ȃ��Ƃ������A�܂��A�V������͂�͂�A�t���o�Ă܂��B 18:30 �����A�L�ł��ˁB�������B 18:53 �v���Ԃ�ɁA�����A�������܂����ˁB 19:07 �������Ԃ��A�܂��A�����̂łˁB 19:34 ��������A�o�Ă���܂Ŏ��Ԃ������邵�A 19:42 �ǂ��ɏo�Ă��邩�킩��Ȃ���ł���ˁB 19:45 �����Ԃ������Ƃ���ɏo�Ă���B 19:47 �����͂�����ƎP�������Ȃ���Ȃ̂ŁB 20:20 �܂��A�o�b�O�̓V�����_�[�o�b�O�ɂ����̂ŁB 20:24 �܂��A�����̓T���X�x���́A�ق��Q�����ɂȂ��Ă܂��ˁB 20:32 �������ł��ˁB 20:40 ���̐����������܂��ˁB 21:05 ���̃L�d�^�̂Ƃ��납��o�Ă��܂��ˁB 21:12 ���A���̊ԂɈ�Q���������āA 21:16 ���A��O�̊Ԃ��A�X�J�ɂȂ�B 21:29 ���A��O�A�D������̊Ԃɂ��̓�A 21:48 �L�d�^�̌Q��������܂��B 21:51 �P�����ł͂�͂�A�Y�[�������ۂƂ����킯�ɂ����Ȃ��̂ŁA 22:46 �݂�ȉJ���~�肾��������A�A��n�߂Ă���悤�Ȋ����ł��ˁB 22:58 �J���X�ł���ˁB 23:00 �J���X������������ł܂��B 23:02 �㗬�Ɍ������Ĕ��ł����܂��ˁB 23:05 ��O�D������ł��ˁB 23:50 �l���Ă݂�ƁA�t�i���V�����Ȃ��ł��ˁB 24:40 ���邱�Ƃ͂��邯�ǁA���Ȃ��ł��ˁB 24:50 �܂��A�������R������̂����m��܂���B 25:13 �����̓J�j�����Ȃ��B 25:15 �����͐}���ق́A������A 26:05 ���ʐ������Ԃ�����͂��ł��B 26:08 �Ƃ����̂́A���ɂ͂�������ł����ǁB 26:10 �J�ق̃J�[�h���A�~��o�����ˁB 26:20 �����Ă��܂����ˁB 26:59 �J���X���B�낤�Ǝv������A�����Ă������B 27:01 ��O�D������ł��ˁB 27:21 �{���ɉ߂��āA���܂����ˁB 27:31 ���̂��o����́A�A�}�K�b�p�B 27:33 ����́A�J���X���ˁB 28:39 �J���X�̖������B 28:44 �X�}�[�g���ˁB 28:46 ��ԂƂ��́A�������ɃX�}�[�g�Ɍ�����B 28:49 ���A�`�k�������܂��B 29:24 �`�k�������A�����܂����ˁB 29:26 �����A��l�D������ł��ˁB 29:37 �����ԁA�����嗱�ɂȂ��āA�G��Ă��܂����B 29:43 �܂��A�ꏊ�ɂ���āA�G������Ⴄ�ˁB 29:55 �����́A���Ȃ�G��Ă�B 29:58 �����A��l�D��������߂���ƁA���x���`������܂��B 30:14 �n�g�N�����B 30:41 �n�g���A�J���X���B 31:01 iPhone���V�����̂��o�܂����ˁB17���ˁB 31:04 ����A����͂܂��AXR(�e���A�[��)�Ȃ̂ŁB 31:06 7����B 31:11 ���ꂪ�A�s���܂����ˁB 31:13 �Ƃ��Ƃ��A����̓T�|�[�g����Ȃ��Ȃ�܂����B 31:20 ���C����������3GB�����Ȃ��ł��ˁB 31:23 ���̂́A�����̂�12GB���炢�����ˁB 31:29 �����A�A�v�����A�����ł͓����Ȃ��ł���ˁB 31:35 �����炭�ˁB 31:36 �߂Â��Ɠ������Ⴄ����ˁB 32:04 �������Ă��ł����ˁB 33:23 �����B 33:33 �n�N�Z�L���C���B 33:34 ������Ɖ�������ˁB 33:41 �����Ƌߊ��Ȃ��ƁA�����Ȃ��ˁB 34:05 �����A�s�����Ⴂ�܂����ˁB 34:06 �c�N�c�N�z�E�V�����Ă܂��ˁB 35:19 ��ܑD������ł��B 35:30 �����܂ŗ���ƁA��K���A�q���f�������Ă܂��ˁB 36:32 �����́A�p�����ċA��Ȃ��Ⴂ���Ȃ��B 36:34 �����́A�������ɍs���ċA��܂��B 36:37 �Y���Ƃ��낾�����B 36:39 �����A����قǔG��ĂȂ��ł��ˁB 37:26 �����A���������A�������A�G�ꂽ�܂ܑ����Ă��܂����B 37:33 ��O�x���`�A���B�ł��B 37:35 �����A�Ԃ����{�́A�l���ŁA�W�����W���E���J�[�`�̒���W�̓ŁA 38:44 �����̔j����Ă����A���A����E����ɏo���B 38:55 ���̐l�́A�n���K���[���烂�X�N���ɖS�����Ă���ł��B 39:03 �����A�����B 39:06 �`�k���A�Βi�̂Ƃ���ɂ��܂����B 39:14 �Βi�̂Ƃ���ɂ��܂����ˁA���B 39:16 �O�C���炢���܂����B 39:24 ��Ăɓ����܂����ˁA�����֗�����B 39:36 �܂��A������ƁA���m�́A�܂��A 39:39 �����āA�n���K���[�ɖ߂��Ă����ł��ˁB 39:48 �߂��Ă��Ă��珑�����{�炵���ł��ˁB 39:51 �L���Ȓ���炵���ł��B 40:03 �����Ă��������B 40:05 �����A�ŋ߁A�����A����܂�A�n�N�Z�L���C�ȊO�Ɍ��ĂȂ��̂ŁA 40:27 �����A���ɕ�����ł��Ȃ���ł��A���O���B 40:34 ���łł����B 40:41 �܂��A�����炭�A�������Ƃ̂��钹���Ǝv����ł����ǁB 40:55 �܂��A�ł��A�������Ǝv���܂��ˁB 40:58 �����Ō���B 41:00 �܂��A�����������ƂŁB 41:19 ����B 41:21 ���̘b�Ƃ������B 41:22 �W�����W���E���J�[�`�B 41:39 ������́A�Ⴂ�w�[�Q�����B 41:50 �Ⴂ�w�[�Q�����Ă������삪����炵���ł��B 41:56 �܂��A���m�́A 41:58 ���{�́A���{���̈�ł���ˁB 42:02 �����I�ȁB 42:09 �j�[�`�F�Ƃ��ˁB 42:10 �L���P�S�[���E�j�[�`�F�Ƃ��B 42:12 ������ւ�A�܂������ɂ��܂����ˁB 42:53 �r���ǂ̂Ƃ���ɒ�܂�܂����B 42:55 �܂��A1968�N���炢�������B 43:14 48�N���炢���������A�͂�����o���Ă܂���B 43:17 �܂��A�v�͑����ɏ����Ă����ł��ˁB 43:19 �v�́A���{��`�I�Ȃ��̂̍l�����Ƃ����̂́A����`���Ƃ������Ȋϓ_������݂����ŁB 43:30 �܂��A������ƁA�ŋ߂̐��E�̘b���A���E�̏����Ƃ�ƁA 43:44 ����A�Ȃ��A������Ȃ����E�ɂȂ��Ă��Ă�B 43:53 �v�X���Ԃ�ɁA��O���A��O�c�o�L�����܂��傤���B 44:14 �����A����Ă܂��ˁB 44:29 ���z�Ԃ́A�V�����肪�o�Ă܂��ˁB 45:16 �����ƁA��l�́A��O���}�����ł��ˁB 46:21 �܂��A�������̒��ł��ˁA����́B 46:25 �܂��A���������Ă��������Ă钹�̂悤�ȋC�����܂��ˁB 46:44 ���O�́A���������Y�ꂿ�Ⴄ�̂ŁB 46:47 �R�T�M�����ł܂��ˁB 47:31 �����Ԉ����Ă��Ă邯�ǂˁB 48:00 �J�[�v�A�J�[�v�A�d�Ԃł��B 48:02 �����A���X�ɓd�Ԃ��s���Ă��܂��ˁB 48:18 ���āA��Z�ł��B 48:30 ����A�掵�ł��ˁB 48:32 �掵�D������ł��B 48:38 �����A���̒������܂��B 48:40 �ǂ��ł����B 48:48 ����ŁA���ĂĂ��������B 48:52 �����Ă��������B 48:54 �܂��A�O���A����Ȃ��ƌ����Ă�悤�ȋC�����܂����ǂˁB 48:57 �����ˁB 49:13 �������A�݂�ȕԂ��Ă����ˁB 49:31 �����B 49:34 �J���X�ł��ˁB 49:35 �����A�掵�ɍ~��āA 49:42 �܂��A�r���ǂ̂Ƃ���Ɏ~�܂��Ă܂��B 50:02 �����A��A��A�O�A�l�A�܁B 50:31 �ܒi�ڂ������Ă��Ă܂��B 50:34 �Z�A���A���B 50:45 ��i�܂łł����ˁA��i�́B 50:48 ���A�������\�i�ڂł��B 50:50 ��A��A�O�A�l�A�܁A�Z�A���A���B 50:54 �オ�����Ă邩�����Ȃ����̂��炢�ł��ˁB 50:57 ���D������ł����B 53:54 ��͂�A�J���X�����܂����ˁB 53:57 �����Ƃ��Ƃ��ƁB 53:58 �P�A�P���A�t�ɋt�ɐ܂�Ă��܂��܂����B 54:15 ����ɋ����āA�J���X�������čs����������B 54:30 �����A�攪�D������ɍ~��܂��傤�B 54:39 ��A��A�O�A�l�A�܁B 54:54 ��A��A�O�A�l�A�܁B 54:56 �ܒi�ڂł���ˁB 54:58 �ǂ������������B 55:04 �ܒi�ڂ��A���������Ă��Ă܂��ˁB 55:11 �Z�A���A���B 55:16 ���i�ڂ܂Ō����Ă܂��B 55:31 �܂��A���܂ō~��āA�̂����Ă݂܂��傤�B 56:09 �O�i�ڂ܂ō~��Ă��܂����B 56:19 ��������̂��O�i�ځB 56:21 �l�A�܁A�Z�A���A�����A�������Ɍ����Ă܂��ˁB 56:35 �l�A�܁A�Z�A���A���͌����Ă܂��ˁB 56:47 ��͌����Ȃ��B 56:49 �n�N�Z�L���C�ł��ˁA���ł��܂����ˁB 58:12 �����A�Ō�́A�N�X�m�L�ƃi���L���n�[�ł��B 58:16 ���̉��ɁA��l�x���`������܂��B 58:21 ���āA�܂��A��̂��ȁB 58:38 �݂�ȎP�����ĂȂ��ˁB 58:40 ���ꂶ�Ⴀ�A�I���ɂ��܂��傤���ˁB 58:55 ����ł́A�������B 59:13 ���Ԃ�����Ȃ������ˁB 59:16 �������A���[���ƎB���Ă����ˁB 59:18 �����~�߂Ȃ������ˁB 59:20 �ǂ����A���̕Ȃ�����������B 59:22 �R�T�M���A���ł��Ă܂��ˁB 59:32 �����ɂ����܂��B 59:44 �������܂̎����A17��26��50�b�ł��B 59:48 �����A�I���ɂ��܂��傤���B 00:03 �����ŏI���ɂ��܂��B

�ꉞ�A�����Ƃ������Ƃɂ��đO�ɐi�߂�B

�X�V���L - ���j�v���O���}�̂ЂƂ育��

�X�V���L - ���j�v���O���}�̂ЂƂ育��